寺社仏閣 ご朱印の旅

ブログが面倒くさいので、掲示板で紹介していま~す。よろしくお願いいたします。

(広告、宣伝などの書き込みはご遠慮願います。)

また6、長野の旅(2)

- モリゾーのひとり言

2025/09/28 (Sun) 10:36:01

大阪万博も残り1カ月を切り、あっという間の会期。私の中では、未だ見れていないパビリオンが2つほどあり、人気の「住友館」と「大阪ヘルスケア」のパビリオン、しかも予約必須なので、10月に行く予定だが、果たして入れるだろうか…

そこそこの体験をして、満足の万博だが、ちょっと不満も残る(ウェブ上でのシステムや運営側の対応)万博で、振り回された感も否めない。まぁ~、万博とは別で大阪を訪れた機会に、あちこちの神社も訪れていたので、お礼参りではないが、久しぶりの大阪も堪能でき、またこれからの秋の紅葉シーズン、どこへ行こうかと迷う今日この頃。

…ということで、もう秋なのに、春の長野の旅を引き続き紹介~

安養寺

- モリゾーのひとり言

2025/09/28 (Sun) 10:37:38

3日目は松本市内を散策。松本市は第2の故郷みたいな街。というのも、若い頃、1年ほど住み暮らした街で、それなりに土地勘があるが、当時は寺社をめぐることなど興味もなかった年頃だったので、改めて今、訪れた次第。

3日目は松本市内を散策。松本市は第2の故郷みたいな街。というのも、若い頃、1年ほど住み暮らした街で、それなりに土地勘があるが、当時は寺社をめぐることなど興味もなかった年頃だったので、改めて今、訪れた次第。

駅前の様子は大分変わってしまったが、放射状に延びる道路はそのまま変わらず、懐かしさを憶える。駅前のホテルで一泊し、早朝、松本電鉄に乗って三溝駅へ移動。三溝駅に到着し、時刻は朝7:10。無人の駅から北西方向に目を向けると、しだれ桜がすごいことに。

すでに駐車場には数台の車が止まっていて、アマカメが撮影に来ているのだろう、さっそく向かう。境内全体を覆うほどの桜が、しかもどの桜も大木なので、ボリュームが桁違い。

「松本市 桜」で検索し、当寺を知った次第だが、ネットの写真を見るよりも実際に見るとは違うとはまさにこのことで、こんなにすごいとは驚。

山門から失礼し、境内を散策。樹齢500年ぐらいの大木が2本あるという情報だが、どれも大きいので分からない。とにかく、どれだけのしだれ桜なんだ!というぐらいに、高い位置から枝が垂れ下がっていて圧巻。道なりに進むと、本堂が現れ、堂内に入りお参り。

安養寺は昔、梓寺と呼ばれ、安曇の大野川地区に真言の精舎として存在していたらしい。それがいつしか親鸞上人が信濃国の巡行の際に、この寺に泊まり、弟子の西念坊道裕に伝え、教化し、松本盆地における有名な浄土真宗の道場として広がりを見せたそうな。それ以降、宝暦3年(755)に現在地に移転し、現在に至るとなっていて、本堂は昭和の火災により再建されたものであるとのこと。

そして、境内にあるしだれ桜は樹齢からして室町時代から植えられたので、それ以降、ず~っと桜の名所として有名だったのかもしれない。

駐車場側に廻ると、池なのか大きな水たまりがあり、その水面に映えるしだれ桜、遠くの南アルプスの山並の背景としだれ桜、ちょっとしたスイセンの花としだれ桜…と、見頃のこの時期に訪れて良かった~と、限をつけ次へ。

岩崎神社

- モリゾーのひとり言

2025/09/28 (Sun) 10:49:06

松本電鉄、三溝駅から新村駅へ移動。大学生が途中下車していくワンマン電車は、都会の朝のラッシュ時とはいえない、長閑な雰囲気のまま、駅から北へ20分ほど歩いていく。

松本電鉄、三溝駅から新村駅へ移動。大学生が途中下車していくワンマン電車は、都会の朝のラッシュ時とはいえない、長閑な雰囲気のまま、駅から北へ20分ほど歩いていく。

今日は風が強く、建物のない田畑が広がる中を歩くので、風がもろに行き手を阻み、かなり肌寒い。そんな中で東に目を向ければ、グランドでサッカーの練習をしている高校生?が元気に動き回っていて、それを見て、こちらも気合が入り、ようやく岩崎神社に到着。

ネットによると、岩崎神社は仁寿3年(853)に諏訪大社の御祭神を勧請したと伝えられ、伝説によると、梓川村岩国の火打岩明神の鎮座する岩頭が、岩崎明神が鎮座する岩頭と地底で1つになり、本殿下には「岩の崎」があるとのこと。それが社名の由来となっているそうで、「川狩り神事」と呼ばれる川魚を採って神に捧げる例祭があるらしい。

地図を見ると、確かに北側の梓川を挟んで西に2kmほど離れた所に岩岡神社があり、火打岩が鎮座してある。明治期の川の氾濫や洪水によって土砂が流れ出し、いまでは土に埋まった状態だが、かつては、10数mの高さの火打岩がむき出しになっていたので、相当背の高い大岩であったことが想像できる。

川狩り神事は、御祭神の建御名方神に捧げる神事で、諏訪の御頭祭と同じように神輿渡御を行い、川魚を供えるといった感じだろうか、こちらも想像がつく。

そんな建御名方神を祀る岩崎神社鳥居から桜を愛でながら失礼し、境内はそこそこに広い。西を背に建つ拝殿でお参りし、拝所にはいろんな種類の書置きの御朱印があり、月替わりや版画など、最近は芸術作品として捉える見方もあり、神社経営も大変だぁ~とつくづく思ってしまう。社務所は閉まっているので、書置きの御朱印を拝受し、ぐるりと社殿を一周し、そういえば、4本の御柱がないことに気づき、“本家”にしかないのだろうか?と、境内の雰囲気を味わいつつ建御名方神に問いかけるのでありました~

沙田神社

- モリゾーのひとり言

2025/09/28 (Sun) 10:50:16

新村駅まで戻り、次は大庭駅へ移動。駅から南へ20分ほど歩いた所にある沙田神社に到着。事前に神社関係者の方と連絡を取り、10:00に待ち合わせをしていたのだが、予定より1時間も早く到着してしまい、とりあえず境内に失礼し、拝殿でお参り。

新村駅まで戻り、次は大庭駅へ移動。駅から南へ20分ほど歩いた所にある沙田神社に到着。事前に神社関係者の方と連絡を取り、10:00に待ち合わせをしていたのだが、予定より1時間も早く到着してしまい、とりあえず境内に失礼し、拝殿でお参り。

境内はかなり広い敷地を有していて、正式参拝をするための参道は東側にあり、私が潜った鳥居は西側から入ったことになるので、改めて東鳥居からの“入社”をする。

参道はかなり立派な石灯籠や木々が並び、さすが信濃国三ノ宮の位だけはあると、歩を進める度に清々しい。朱色の屋根付き鳥居を潜り、正面には舞殿、拝殿、本殿と並び、4角には御柱が建っていて、御祭神が建御名方神だということが分かる。

沙田(いさごた)神社はネットによると、古くは筑摩郡鷺沢嶽(現・松本市波田鷺沢)に鎮座していて、大化5年(649)、信濃国司が勅命を奉じ、初めて勧請されたとのこと。その後、坂上田村麻呂が有明山の妖賊討伐に当たっての本社の神力が効したとして、国司と共に社殿を造営したと伝わる。その鷺沢の旧跡地には奥社が建っていて、“三ノ宮”→“産ノ宮”ということで、安産の御利益があるそうな。また、現・当社の地は、梓川の水を引き入れた古代条理的遺構の上にあって、土器や石器が見つかっているというから、昔からここで生活の営みがあったことが窺える。

そんな神位の高い当社を散策。拝殿の唐破風屋根の下には、桧と鷹?トンビ?の鳥の彫刻が施されていて、しばらく見入り、本殿左手から宝剣を模った石造、本殿裏手には「物臭太郎の碑」がある。物臭太郎の碑には説明看板があり、「御伽草子」の話で出てくる物臭太郎ゆかりの地がこの周辺(「あたらしの郷」というらしい)であるとのこと。

地図を見ると、ここから西へ約3kmの所、松本大学の南側に位置している。物臭太郎の物語は簡単にいえば、毎日ゴロゴロ過ごすような太郎が京に出て、勤勉に励み、いつしか嫁を娶り、立身出世したという、怠け者でも真面目に働きさえすれば成功するよ…という教訓を推している。

「へぇ~」と、松本にそんな場所があったとは、この神社を訪れるまで知らなかった…と知識を得る。

そして、本殿右手には昔あったとされる「御手洗の池」、境内社、招魂碑など、境内にはあちこちに大木といえる木々が生えていて、敷地の隣には幼稚園?もあり、園児の元気な声が聞こえていて、そんな中で時間を潰していると、社務所に人が入っていく姿を見かけたので、訪問。

氏子さんにご挨拶し、早く訪れてしまった事情を説明し、御朱印を拝受。お話をしていると、どうも、先ほど訪れた岩崎神社が当社を兼務しているそうで、「え~」と驚き、「そうなんですか…」と。最近は兼務している神社が多く、7、8社と抱えている宮司さんは、正月の神事は掛け持ちで移動し、大変な思いをしているドキュメンタリーを見たことがあるが、そんだけ神社も後継者不足や経営難で衰えていく世の中なのだろうと。

当地の祭りや諏訪に纏わる情報をいろいろと教えていただき、感謝×2で、この場を借りてその節はありがとうございました~

兎川霊瑞寺

- モリゾーのひとり言

2025/09/28 (Sun) 10:51:19

松本駅に戻り、駅近くのマクドで昼食後、駅前バス停から里山辺方面のバスに乗って20分ほど、里山辺出張所前バス停で下車し、すぐの兎川寺へ。この地域は、松本駅から東に4kmほど離れた里山辺という場所。駐車場付近の桜が見頃を迎える中、さっそく境内に失礼すると、境内にあるしだれ桜はもう枝だけになっていて、早咲きであることを知り、ちょっと残念。まずは松本城主であった石川数正夫妻のお墓があるので手を合わせる。

松本駅に戻り、駅近くのマクドで昼食後、駅前バス停から里山辺方面のバスに乗って20分ほど、里山辺出張所前バス停で下車し、すぐの兎川寺へ。この地域は、松本駅から東に4kmほど離れた里山辺という場所。駐車場付近の桜が見頃を迎える中、さっそく境内に失礼すると、境内にあるしだれ桜はもう枝だけになっていて、早咲きであることを知り、ちょっと残念。まずは松本城主であった石川数正夫妻のお墓があるので手を合わせる。

家康の家臣であった数正は、秀吉に寝返るという裏切りが今までの定説のようだが、どうやら家康が差し向けたスパイであるとする説もあるようで、NHK大河ドラマ「どうする家康」では“良い人”で描かれていた。そんな数正は、冷静で頭脳明晰の持ち主であった?というから、戦国の世を渡り歩くことができたのだろう。

本堂でお参り。堂内に入ることは叶わず、何にしても本尊は秘仏、千手千眼観世音菩薩なので、お目に掛けることはできない。ちなみに、お前立に千手観音、脇侍に毘沙門天と不動明王が安置され、パンフレットでそのお姿を見る。内陣にも「天女の欄間」が描かれているらしく、荘厳な雰囲気を醸し出しているのを想像する。

当寺の縁起を見ると、聖徳太子によって創建されたと伝わり、中世において、天台宗、真言宗を合わせた24坊なる大伽藍であったとのこと。鎌倉時代末期になると、北条氏の反逆に対し、全国の天台僧徒が比叡山に集まり、当寺の天台僧徒もこれに従い、この出来事により、一人も帰ることなく、天台12坊は廃墟と化し、以来、真言宗のみで法灯を守ることになったという。

さらに、戦国時代に入ると、武田信玄が小笠原長時公の居城、林城(南東へ2kmほどの所)を攻め、小笠原氏の祈願所となっていた当寺が暴徒によって仏像などの寺宝が持ち去られるひどい憂き目に遭うなど、荒廃、復興の繰り返しをしてきたと。そんな試練を乗り越え、檀信徒の篤い信仰心によって、保ち続けてきたといっても過言ではないほどの、努力があって、今に至っているのだろうと見る。

そんな歴史ある当寺の御朱印を拝受し、次へ。

伊和神社

- モリゾーのひとり言

2025/09/28 (Sun) 10:52:34

兎川寺から惣社という交差点まで、西へ向かって歩く。交差点近くにある伊和神社に到着すると、鳥居前には、御神木ともいえる大きな枯損された株が2つ、柵に囲われて“鎮座”していて、存在感がある。

兎川寺から惣社という交差点まで、西へ向かって歩く。交差点近くにある伊和神社に到着すると、鳥居前には、御神木ともいえる大きな枯損された株が2つ、柵に囲われて“鎮座”していて、存在感がある。

境内に失礼すると、ケヤキの木が大小さまざまに生えており、それを眺めながらまずは拝殿でお参り。

伊和神社の創建は明らかではないが、元禄や享保の文書には、「惣社宮六社大明神」と記述があり、安永2年(1772)に本殿が再建され、その時に「伊和大明神」になったとされる。この地域は古くから「惣社(そうざ)」と云われ、いわゆる「総社」、平安時代に国司の巡礼を省くために国府の近くに1ヶ所にまとめた「総社」である。信濃国では奈良時代まで国府は上田市にあり(国分寺は有名)、平安時代になると、松本平に移り、国の中心がここ、惣社であったとされている。

「惣社」から「伊和」に改称された理由は、いろいろ説があるようだが、最初、「伊和」=「岩」「違和感の違和」を連想したが、案内看板には、国府には他に国の印と正倉の鍵を祀る印鑰社(いんやくしゃ)があり、いつしか「印」を「伊」、「鑰」が「輪」に書き間違えられて、後に伊和神社になったとされている。

拝殿の左手には蚕影神社が祀られていて、養蚕が盛んな頃に繭の増産を祈り、地元の農家が建てたと案内看板があり、この地域は“蚕産業”の地産であったことが窺える。そんな昔の暮らしぶりを想像しながら境内を散策し、拝所には御朱印について、宮司さんの電話番号が書いてあるので連絡してみると、自宅は○○市で、住所と言えば書置きの御朱印を送って下さるとのこと。松本市内の筑摩神社(かつてお祈りした神社)も兼務しているということで、当社とお願いし(無事に届きました。ありがとうございます。)、かつては信濃国の中心地であった惣社を訪れ、悠久の地に想いを馳せるのでありました~

岡宮神社

- モリゾーのひとり言

2025/09/28 (Sun) 10:53:25

惣社バス停から桜橋バス停で乗り換え、横田信大線の路線で横田バス停へ移動。いらっしゃるかどうか連絡してみると、神社に到着したらもう一度、電話して下さいとのことなので、バス停から西へ女鳥羽川に架かる橋を渡り、住宅街を歩く。

惣社バス停から桜橋バス停で乗り換え、横田信大線の路線で横田バス停へ移動。いらっしゃるかどうか連絡してみると、神社に到着したらもう一度、電話して下さいとのことなので、バス停から西へ女鳥羽川に架かる橋を渡り、住宅街を歩く。

ここは「北深志」という地域。松本城から北東に位置する城下町で、“北東”という方角といえば「鬼門守護」の役割を担う神社やお寺があるのは当然で、その1つが岡宮神社。御祭神は建御名方神で、江戸時代から歴代城主の崇敬篤く、祭礼や改築などの寄進が多数あったとのこと。

そんな松本城守護の神社の鳥居前に到着し、宮司さんに再び電話連絡。社務所へ案内下さり、御朱印を書いて下さる間、境内を散策。まずは拝殿へと広い境内の参道をまっすぐ歩き、神門?からさらに先の敷地へと入り、拝殿でお参り。

玉垣の中は、左右に熊野神社と正八幡宮を配祀し、景観が整っている。境内にはケヤキの木があちこちに生えていて、いくつも瘤の付いた木々が“バンザイ”しているような枝ぶりで、みんなで悪霊を入ってこないように守っているかのように見える。ちゃっとグロテスク?に見える木々とは逆に、狛犬が何ともお茶目な風体で、かわいらしい。境内社もいろいろ、事代主社、愛染殿、稲荷、龍神、御嶽などなど祀られていて、社地はかなり広く清々しい。

社務所で御朱印を拝受し、宮司さんと少し談笑。松本城が桜の見頃だという情報を得、時間があったら行ってみますと、お礼を述べ、感謝申し上げるのでありました~

大安楽寺(1)

- モリゾーのひとり言

2025/09/28 (Sun) 10:54:16

岡宮神社から南へ。神社に向かう時からすでに、南に見えていた建物が気になっていたが、自然とその建物に誘われるように到着した大安楽寺というお寺。参道脇にはお墓が並び、正面に仁王門、その奥の境内には本堂の屋根の上に、五重塔の上層部が一段乗っかってる感じで目立っている。仁王門を潜ると、右手には永代供養の五輪塔が地蔵菩薩と聖観音?の石像を従え建っていて、左手には弘法大師の石像がお出迎え。

岡宮神社から南へ。神社に向かう時からすでに、南に見えていた建物が気になっていたが、自然とその建物に誘われるように到着した大安楽寺というお寺。参道脇にはお墓が並び、正面に仁王門、その奥の境内には本堂の屋根の上に、五重塔の上層部が一段乗っかってる感じで目立っている。仁王門を潜ると、右手には永代供養の五輪塔が地蔵菩薩と聖観音?の石像を従え建っていて、左手には弘法大師の石像がお出迎え。

本堂の唐破風屋根の下の柱などには龍などの彫刻が施され、その芸術作品にしばらく見入る。

岡宮神社同様、松本城の鬼門方角にあたることから、除守護の霊刹として建てられたお寺であるが、当寺の歴史を見ると、元々は一条修理太夫という方が延長2年(914)に安楽寺として建立したのが始まりらしい。永正元年(1504)に松本城築城に際し、七堂伽藍を再建し、元和元年(1617)に現在の地に移され、敵の侵攻に備え、“寺城”としての堅固な造りになり、歴代城主の祈願所として、城下と共に栄えてきたと。

明治に入り、廃仏毀釈を受け、本尊以下の仏像は宝栄寺(岡宮神社西)に難を逃れたものの、全伽藍を焼失、観音堂建立をきっかけに再建復興を遂げ、天正11年(1583)に大安楽寺と改称し、多くの信者に支えられて今日に至るとある。

大安楽寺(2)

- モリゾーのひとり言

2025/09/28 (Sun) 10:55:17

納経所でピンポンすると、住職さんが見え、本堂内に案内して下さり堂内へ移動。平成21年(2009)に新築された本堂なので、古めかしい内装ではなく、それなりに整った感じの中、再度本尊の大日如来さまにお参り。住職さんが当寺の歴史を話して下さり、堂内に安置されている仏像群も説明。当寺には秘仏の十一面千手観音像があり、住職でさえ扉を開いたことがないのを、昭和24年(1949)に仁王門移築に伴い御開帳されたらしく、それ以来、60年ほど本堂新築落慶法要に合わせ再び御開帳されたと。

納経所でピンポンすると、住職さんが見え、本堂内に案内して下さり堂内へ移動。平成21年(2009)に新築された本堂なので、古めかしい内装ではなく、それなりに整った感じの中、再度本尊の大日如来さまにお参り。住職さんが当寺の歴史を話して下さり、堂内に安置されている仏像群も説明。当寺には秘仏の十一面千手観音像があり、住職でさえ扉を開いたことがないのを、昭和24年(1949)に仁王門移築に伴い御開帳されたらしく、それ以来、60年ほど本堂新築落慶法要に合わせ再び御開帳されたと。

まぁ~、しばらくはお目にかかることはないだろうと思いながら、愛染明王や不動明王、平成4年(1992)にネパールから迎えた五如来など、個性ある仏像を拝観。

そして、本堂内左手の床には、大きすぎる草鞋が敷いてあり、「ギネス更新中」とある。住職さん曰く、原形の藁から綱へと束ね、草鞋へと編み込んでいったと。最初の行程から、つまりゼロから始めたというのがすごく、参拝に来られた方には“大草鞋”に乗ってもらいたいという住職さんの願いもあるようだ。昔、信者さんが、仁王さまが裸足で立っているのを見て、かわいそうだと草鞋を編んで奉納したのが由来であるそうで、この大草鞋に乗ることで、1年間、健康・無病息災、厄除けの御利益があると語り伝えられ、多くの方に乗ってもらうよう年々、大きくしていったそうな。これ以上大きくすると、本堂に置けなくなるので、「ここまでかな…」と住職さんは語っていたが、それにしても、“大草鞋”を履けるのは、“でいたらぼっち”ぐらいしか履けないだろうと想像しつつ、御利益と御朱印を授かり、感謝申し上げるのでありました~

深志神社

- モリゾーのひとり言

2025/09/28 (Sun) 10:57:10

横田バス停から市民芸術館前バス停へ移動。あがたの森通りから1本南へ入ると、車の喧騒がなくなり、神社の雰囲気漂う社殿が見えてくる。北参道から入り、拝殿の横にたどり着いたので、正面の西参道からの正式なお参りの仕方ではないが、さっそくお参り。

横田バス停から市民芸術館前バス停へ移動。あがたの森通りから1本南へ入ると、車の喧騒がなくなり、神社の雰囲気漂う社殿が見えてくる。北参道から入り、拝殿の横にたどり着いたので、正面の西参道からの正式なお参りの仕方ではないが、さっそくお参り。

神楽殿や拝殿が建つ社域は懐かしく、深志神社は2回目の訪れ。松本市では筑摩神社、四柱神社と並び?有名な社である。松本城から見て南東の位置にある当社は、昔、松本城が深志城だった頃の、まだ築城されてもいない以前は、社殿が南面に向いていたらしい。信濃国守護の小笠原真宗公が暦応2年(1339)に諏訪大社より御分霊を受けて、御祭神を建御名方神として創建され、この地の宮村大明神として称えたと。そして、応永9年(1402)に小笠原長基公が京都の北野天満宮より勧請し(省略)、宮村宮と天満宮、両社を重修して、松本南城下町一円の総氏神として祀られ、今日に至っている。

そんな崇敬を集めている当社の境内を散策し、前回訪れた時にお参りをしていなかった南参道付近にある楠公神社や金山神社、愛染神社など多くの摂社を参拝。ちょっとした神苑付近には金色に輝く菅原道真公像が安置され、神社を見守っている。菅公が初めて詩を詠んだ場面を表していて、平成28年(2016)に建立とあるので、まだ新しくピカピカ。ここはパワースポット的な場所なのだろうか、若い娘が写真に収めている。

社務所へ行き、今回は、境内社の富士浅間神社の御朱印を拝受。富士浅間神社は西鳥居付近に鎮座していて、元は、先ほど訪れた里山辺林山の麓にあったらしく、それを天文年間(1532~55)に現在の地に遷宮したと伝わる。この松本の地でも富士山信仰が受け継がれていると思うと、山に囲まれた松本でもやはり、富士山にはあこがれ?の山であるのだろうか…雪が残るあの美しい稜線を思い描くのでありました~

松本城(1)

- モリゾーのひとり言

2025/09/28 (Sun) 10:57:58

深志神社西鳥居から天神通りを抜け、本町通りに出てきつつ、松本市博物館バス停から松本市役所バス停へ移動。時間が余ったので、松本城東堀からぐるりと一周する感じで花見を楽しむ。

深志神社西鳥居から天神通りを抜け、本町通りに出てきつつ、松本市博物館バス停から松本市役所バス停へ移動。時間が余ったので、松本城東堀からぐるりと一周する感じで花見を楽しむ。

松本城はそこそこ来ているが、一番の思い出は、城内で各ブースで競い合う“蕎麦フェスタ”の催しに参加し、食したこと。あれは肌寒い季節の頃で、鼻水を垂らしながら冷たい蕎麦をすすった記憶がよみがえる。

そんな思い出の松本城はどこから切り取っても絵になる天守が圧倒的に美しい。もはや仏像のよう?に見え、それは御神像ならぬ“御神城”と云うに相応しい?出立ち。観光客は思い思いに写真を撮り、特に外国人観光客の率が多い中、水面に映える天守は今日も堂々と、輝いている。

松本城(2)

- モリゾーのひとり言

2025/09/28 (Sun) 11:13:11

簡単にいえば、松本城は永正元年(1504)に築かれた深志城が元で、天正10年(1582)に小笠原直慶が改名。深志城を拠点としていた武田氏の32年間の統治から織田信長が武田氏を滅ぼすと、木曽氏、小笠原氏と城主が変わり、家康配下から秀吉配下に移った石川数正が入封し、城郭の整備や城下町の拡充に着手。その後の城主遍歴は省略するが、現存する天守は戦下の空襲や火災を免れ、国宝に指定されるほどの、今では美しい景観が特徴的なお城である。

簡単にいえば、松本城は永正元年(1504)に築かれた深志城が元で、天正10年(1582)に小笠原直慶が改名。深志城を拠点としていた武田氏の32年間の統治から織田信長が武田氏を滅ぼすと、木曽氏、小笠原氏と城主が変わり、家康配下から秀吉配下に移った石川数正が入封し、城郭の整備や城下町の拡充に着手。その後の城主遍歴は省略するが、現存する天守は戦下の空襲や火災を免れ、国宝に指定されるほどの、今では美しい景観が特徴的なお城である。

そんな松本城をぐるりとめぐり、お堀周りに咲く桜が美しく、小鳥がさえずる。明治時代には消滅の危機があって、市民の力で救われたということからも、地元の支えなくして松本城は存在しえなかったかもしれないと思うと、感謝×2と、しばらく桜とお城のコラボを愛でるのでありました~

また6、長野の旅(1) - モリゾーのひとり言

2025/08/27 (Wed) 17:26:29

暑い日が続く昨今、8月に「大阪メトロ中央線が運転見合わせで万博会場に足止め」のニュースを見、やっぱり予期していたことが起こったと嘆く。災害時での対応が遅く、自販機は売り切れ(後に補充されようだが…)、備蓄されていた水が配られたのは午前4時というから、協会は何をしていたのかと。7月までは通期パスでちょこちょこ万博へ出掛けていて、8月は暑いので行かないことを決めていてよかった~と思いながら、もし自分に降りかかったならと考えるとゾっとする。熱中症や災害のリスクを考えてしばらくは控えるが、会期中、楽しい万博であったといえるよう気を引き締めてもらいたい。

さて、毎度の事、大分遅れまして、4月に訪れた長野県の旅を紹介~

手長神社 - モリゾーのひとり言

2025/08/27 (Wed) 17:27:30

諏訪へ行くには特急しなのでJR塩尻駅で中央本線に乗り換え、“普通”でJR上諏訪駅への道程。久しぶりに訪れた諏訪市は、「御柱祭」を観覧した記憶が鮮明にあり、長野県内の中でもちょっと、独特な“市”のイメージが印象強い。

諏訪へ行くには特急しなのでJR塩尻駅で中央本線に乗り換え、“普通”でJR上諏訪駅への道程。久しぶりに訪れた諏訪市は、「御柱祭」を観覧した記憶が鮮明にあり、長野県内の中でもちょっと、独特な“市”のイメージが印象強い。

今回のメインは、諏訪大社の祭事「御頭祭」であるが、まずは、JR上諏訪駅から北に位置する手長神社へ向かう。10年以上前に訪れた時、宮司さんから、ひょんなことから“梶の葉”をいただいた経緯で、今も大事にその“梶の葉”を保管しているが、そんな出会いが印象的だった手長神社に再訪し、お礼参りをしたいと訪れた次第。

鳥居から坂道が続く参道石段を上がり、近くの学校の校庭を見ながら、第二の鳥居にたどり着くと、横に長い境内、大木が取り囲む社地へと失礼し、一気に空気感が違う雰囲気を味わう。

手長神社の御祭神は、手摩乳命(てなずちのみこと)。古事記の八岐大蛇伝説で登場する神様で、稲田姫命を、妻の足摩乳命(あしなずちのみこと)と共に育てた話は、奥出雲の旅で訪れた稲田神社を思い出すが、そういえば、信州はそばが有名。稲田神社の社務所で、そば屋を営んでいたことは、何かのつながりがあるのだろうか…と、よだれが出てしまう。

手長神社は、鎌倉時代の文書には「下桑原鎮守」の表記があり、諏訪大社上社の末社として造営され、天正19年(1591)に現在の地から南へ、高島城が築かれると、神社の鬼門に当たるところから、歴代の高島藩主諏訪家から崇敬されたとの歴史がある。

境内には拝・本殿の他に、旧本殿であった弥栄神社、御頭御社宮司社、神楽殿などが建ち、石祠、祝神など町内の昔からあった祠が祀られていて、“鎮守の森”に守られている。

それぞれにお参りし、社務所へ伺うと、本日は宮司さん不在のようで、新たに増えた弥栄神社の御朱印を拝受し、手長の神様に感謝を伝えるのでありました~

高島城跡 - モリゾーのひとり言

2025/08/27 (Wed) 17:28:43

地元のコミュニティバス“かりんちゃん”で、駅前から高島城跡バス停へ移動。お城といえば桜。高島城跡は今回で2回目で、前回も桜の季節に訪れている。

地元のコミュニティバス“かりんちゃん”で、駅前から高島城跡バス停へ移動。お城といえば桜。高島城跡は今回で2回目で、前回も桜の季節に訪れている。

堀からの天守、城壁からの桜…と、どこを切り取っても、お城と桜のコラボは“お似合い”で、東の城門から失礼し、すでに多くの観光客が花見を楽しんでいる。

城跡内には、“オンステージ”のような祭事を催す舞台も設置されていて、土日にはカラオケ大会でもあるのだろうと、散策。

天守には上がらないが、前回の時は、東の方角に富士山が見え、しばらく見入ってしまう光景を思い出し、今回はどうだろうかと平地からの眺望はやはり見えないので、想像力だけで済ます。

城跡内には諏訪護国神社があり、さっそくお参り。諏訪市、岡谷市、茅野市より出征されて戦死した英霊たちが祀られていて、明治の西南戦争の戦没者から始まっている。多くの英霊は毎年、花見を楽しむ人たちの姿を見て、平和な世の中であることを嬉しく思っているのだろうと妄想し、社務所で御朱印を拝受。昆布茶もいただき、お礼申し上げるのでありました~

諏訪善光寺 - モリゾーのひとり言

2025/08/27 (Wed) 17:29:59

高島城跡バス停からかりんちゃんバスで、里山辺出張所前バス停へ移動。ここは諏訪湖の南側、中央自動車道の北側に位置し、諏訪市にも善光寺がある事を知り、訪れた次第。

高島城跡バス停からかりんちゃんバスで、里山辺出張所前バス停へ移動。ここは諏訪湖の南側、中央自動車道の北側に位置し、諏訪市にも善光寺がある事を知り、訪れた次第。

集落の坂道を上がり、途中、習焼神社でお参りし、東へ。駐車場には立派なしだれ桜が見頃を迎えていて、思わずパチリ。駐車場から境内へと失礼すると、山門からの眺めが素晴らしく、いつの間に、こんな高い場所まで来ていたのかと、東側に広がる八ヶ岳連峰の頂上はまだ雪が残っている風景をしばらく眺め、これまた本堂前でお参り。

本堂前には一本のモクレンが植えられていて、つぼみの白い花が数多く付き、もうじき咲く準備ができていて、春~といった感じを味わう。

諏訪善光寺は寺伝によると、百済から日本に送られた如来を、本田善光が難波の堀江から持ち帰り、座光寺(現、伊那郡元善光寺)に祀り、その後、孝徳元年(645)に諏訪明神の神事により座光寺から如来がこの地に移されたと。如来をこの地に安置してから7年後、お告げにより、再び水内郡芋井(現、長野市)の富彦神別天神の境内へ移動して祀り、さらに殿堂(現、長野市善光寺)が完成したと伝えられている。

この時、当地の万民がこれを悲しみ、善光は白月摩木(ヌルデまたはカチノキともいう:聖徳太子が蘇我馬子と物部守屋の戦いに際し、この木で仏像を造り、馬子の戦勝祈願を行った伝承から)を以って尊像を造り、当地の本尊としたとある。

その尊像は見ること叶わないが、境内には観音堂、薬師堂、元々この山に棲む松尾大明神も祀られいて、それぞれにもお参り。庫裏で御朱印をお願いし、本堂裏の庭園への撮影許可をいただき、見頃のしだれ桜をパチリし、善光寺如来に感謝申し上げるのでありました~

法華禅寺 - モリゾーのひとり言

2025/08/27 (Wed) 17:30:55

諏訪善光寺から西の龍雲寺へ伺うと、住職さんが不在なので、今回は諦めて、再びバス停に戻る。バスが来る間、夕暮れ時であったが、ひょっとして御朱印をいただけるかどうか

諏訪善光寺から西の龍雲寺へ伺うと、住職さんが不在なので、今回は諦めて、再びバス停に戻る。バスが来る間、夕暮れ時であったが、ひょっとして御朱印をいただけるかどうか

法華禅寺に連絡をしてみると、「大丈夫」ということで、上社バス停へ移動。

ここは諏訪大社上社本宮。そのお隣にある法華禅寺は、大社同様、2回目の訪れ。以前訪れた時は不在で、御朱印をいただくことができなかったが、今回は約束を取り付け訪問。

諏訪大社の東側に建つ大鳥居、回廊入口を見ながら、坂道を上がると、朱色?の山門が見えてきて、付近に植えられている桜が見頃を迎えている。

法華禅寺は、伝教大師最澄が弘仁6年(815)、東国布教の際に、この地に開山されたと伝わる。なので、はじめは天台宗であったが、鎌倉時代、幕府に仕えた諏訪蓮仏入道盛重が禅宗の僧、蘭渓道隆を招き、禅宗に改めて中興した沿革。

蘭渓道隆は宋国逝江省生まれ。京都泉涌寺の明観和尚が入宋中に知り合い、その縁で来朝し、京に上って時の執権、北条時頼に招かれて鎌倉に移り、建長寺を開山した人物。帰化した名を御宇多天皇から大覚禅師と賜り、甲州へはちょこちょこ来たことがあって、当寺を中興した経緯がある。

本堂には釈迦三尊像を安置。大覚禅師の尊像も位牌堂に安置されているそうで、訪れた時間帯ではもう遅いので、本堂手前で手を合わせる。

また、当寺には吉良上野介の嗣子、義周(よしたけ)のお墓もある。赤穂浪士討ち入り後、義周は高島城に流され、22歳の若さで心労だったのだろう、病死。高島城南之丸に幽閉されていた義周への処遇は丁重かつ儀礼を尽くしたものであったと伝えられ、その家来たちは供養料として金三両を寺に残し、小さな自然石の墓碑が建てられたという。そのお墓は本堂裏手にあるが、今日は訪れるには遅い時間なので(翌日訪れ、お参りしました)、庫裏へと伺い、大黒天の御朱印も拝受し、遅い時間にも関わらず対応して下さり、お礼申し上げるのでありました~

諏訪大社上社本宮(1) - モリゾーのひとり言

2025/08/27 (Wed) 17:32:05

法華寺から坂道を下り、諏訪大社東鳥居から失礼し、回廊を潜る。

法華寺から坂道を下り、諏訪大社東鳥居から失礼し、回廊を潜る。

この回廊の入口上を見上げれば、龍の彫刻が素晴らしく思わずパチリし境内へ。東を背に建つ拝殿、その内陣の神域には、明日の「御頭祭」準備のためか、神職の方々が忙しく働いている。

お参り後、北側に建つ鳥居の参道、門前のお土産界隈の景色を眺めては、久しぶりの大社訪れに、「そうそう、こんな感じ」と懐かしさに浸り、いよいよ明日の「御頭祭」を期待し、上諏訪駅近くのホテルで宿泊。

御座石神社 - モリゾーのひとり言

2025/08/27 (Wed) 17:33:04

諏訪温泉を堪能し、翌朝、JR上諏訪駅からJR茅野駅へ移動。駅南のバスターミナルから理大行きのバスに乗り、朝の通学の学生で満員の中、中央保育園前バス停で下車。すぐ近くの御座石神社に到着。

諏訪温泉を堪能し、翌朝、JR上諏訪駅からJR茅野駅へ移動。駅南のバスターミナルから理大行きのバスに乗り、朝の通学の学生で満員の中、中央保育園前バス停で下車。すぐ近くの御座石神社に到着。

交通量の多い道路に挟まれた三角州の土地に境内はあり、木々に囲まれた、ここの社地だけ“異空間”のように空気が違う。

御座石神社の御祭神は、諏訪大社の御祭神、建御名方命の母神にあたる奴奈川姫(高志沼河姫命)とのことで、御頭祭の前に訪れた次第。

御座石神社は諏訪大社の境外社。矢ヶ崎という村落の郷社で、名称のとおり“石”が関係している。御祭神の高志沼河姫命が高志の国(越後)から鹿に乗って諏訪入りをした際、その石に腰掛けて休息したと伝えられ、しかもその石面には鹿の足跡が残っているという。

さっそく拝殿でお参り後、拝殿前の石を見ると、確かに鹿の足跡がある。乾ききっていないコンクリートの上を歩いてしまった靴の足跡のようにくっきりとあり、「へぇ~」と写真に収める。

そして、こちらの神社では御祭神が姫神であることから、御柱を建てることはなく、その代わりに7年ごとに鳥居を建て替えるそうな。「黒丸大鳥居」と呼ばれ、松の丸太の柱で造られ、古式のままで受け継がれているとのこと。

そんな境内を散策していると、あちこちに“石”というか“岩”が配されていて、バラバラのように見えて実は、魔法陣のように形づけられているのではないだろうかと、妄想してしまう。

事ある事に、何か神秘的なことを探してしまう癖は抜け出せなく、それが旅の楽しみの1つであるのだが…

そんなこんなで、境内の一角には酒蔵?があり、当社の例祭でもある「どぶろく祭り」で必要な酒造している建物から蔵人?杜氏?が出てくる姿を目撃し、岐阜県白川郷の白川八幡神社の「どぶろく祭り」と同じだろうかと。

毎年4月27日に行われるということで、祭りの伝承としては、諏訪明神が八ヶ岳山麓に狩りに出かけた折、母神がどぶろく、鹿肉、ウドの粕和えで息子神をもてなしたという話などからきていて、近世では「独活祭」と呼ばれ、「どぶろく祭」と呼称されたのは昭和に入ってからだというので、昔はお酒ではなかったということが分かる。確かに、“酒入鹿肉の粕和え”って、「げぇ~」ってなりそうな感じがして、お酒だけになったのは納得とも思えるのだが…

祭りの日にはお酒が振舞われるのだろう、全国似たような神事があるものだと、何とはなしに蔵を眺め、いつかこの日にまた訪れたいと願う。

福寿院 - モリゾーのひとり言

2025/08/27 (Wed) 17:33:54

御座石神社からJR茅野駅を目指し歩く。今日は朝から小雨が降る天候で、降ったり止んだりの中、途中、桜が見事に咲き誇るお寺に遭遇し、立ち寄ってみる。

御座石神社からJR茅野駅を目指し歩く。今日は朝から小雨が降る天候で、降ったり止んだりの中、途中、桜が見事に咲き誇るお寺に遭遇し、立ち寄ってみる。

導かれるように山門近くの桜が見事で、境内へと失礼すると、赤い屋根の本堂、地蔵堂、稲荷堂と配され、そこそこに広い。

さっそく本堂でお参り。HPがあるので調べてみると、福井県の永平寺と横浜の総持寺を御本山としている曹洞宗のお寺のよう。開創された年は分からないが、寛永年間に日州関朔和尚によって開かれ、(省略)諏訪高島藩の初代家老、諏訪美作守頼雄公を開基として8代頼保が中興したとある。諏訪頼保といえば、「二の丸騒動」。諏訪藩は鎌倉時代から諏訪市に仕えてきた千野氏と、初代藩主諏訪頼水の弟頼雄を祖とする高遠藩の諏訪氏家老一族の2つの派閥があり、前者を三の丸に住んでいたので“三の丸家”、後者を二の丸に住んでいたので“二の丸家”と呼ばれていた。

まぁ~、詳しい話はここでは紹介しないが(調べてね…)、要するに、農政改革の失敗がきっかけで対立するわけだが、当時の殿様、諏訪忠厚は無能すぎるし、嫉妬心は強く悪知恵ばかり働く頼保が跡継ぎ問題などを引き起こし、結局、切腹させられてしまうという“お家騒動”は何とも現代のドラマにもありそうな話で、そんな頼保のお墓は罪人という扱いなので、墓標の石は自然石を2つに割り、重ねてその名を隠したであろう造りになっているそうで、この地に眠ってらっしゃるとはつゆ知らず、「へぇ~」と唸る。

たまたま立ち寄ったお寺が「二の丸騒動」ゆかりのお寺であるとは、“福寿”という寺名とはかけ離れたエピソードを知り、オモロイ。

御朱印があるか庫裏で聞いてみると、快く応じて下さり、書置きの御朱印を拝受。お礼を述べ後にする。

諏訪大社上社本宮(2) - モリゾーのひとり言

2025/08/27 (Wed) 17:34:54

JR茅野駅からJR岡谷駅行きのバスに乗って、中神戸バス停で途中下車。北の坂道を上がった頼重院、地蔵院を訪ねるが、不在。御朱印は諦め、再びバス停に戻り、かりんちゃんバスで上社バス停へと向かう。

JR茅野駅からJR岡谷駅行きのバスに乗って、中神戸バス停で途中下車。北の坂道を上がった頼重院、地蔵院を訪ねるが、不在。御朱印は諦め、再びバス停に戻り、かりんちゃんバスで上社バス停へと向かう。

本日は「御頭祭」当日。何時から始まるのか分からない情報のまま、時刻は正午ごろ。祭事ならばそれなりに人の多さもあるのだろうが、普段と変わらないような…本当にあるのだろうかと思ってしまうほどに静か。

境内に向かうと、鳥の形をした鉾や槍が立てかけられ、内陣にはお神輿が置かれているので、祭事があることは間違いないが、やはり「御柱祭」とは違い、秘密裡に行いたい?という神社側の思惑?だからだろうかと勘繰ってしまう。

お参りを済ませ、まだ始まる様子もない境内で、とりあえずは宝物館の見学でもしようと、社務所で拝観料を支払い中へ。

徳川家が社領を寄進した書状をはじめ、八栄鈴(やさかのすず)、八稜鏡、薙鎌などの展示。大社周辺の古地図を見、昔は神宮寺をはじめ伽藍が広いお寺があったことも分かり、宝物を拝観。40分ほど経過し、再び境内に出ると、まだそれらしき様子もない。暇を持て余すため、境内をしばらく散策する。

諏訪大社上社前宮(1) - モリゾーのひとり言

2025/08/27 (Wed) 17:35:52

御頭祭は本宮に坐ます神霊をお神輿に乗っけて、前宮へと大名行列のごとく移動し(渡御という)、前宮の十間廊という場所で祭事が行われる。各神社で行われる祭事はこれが基本で、移動先を御旅所として神霊を迎える場所があり、いわゆる、神さまをずっと社殿に閉じ込めて?いるのは窮屈?なので、年に1回ぐらいは、旅でもしてもらおう…といったところか(そんな単純な話ではない…)。

御頭祭は本宮に坐ます神霊をお神輿に乗っけて、前宮へと大名行列のごとく移動し(渡御という)、前宮の十間廊という場所で祭事が行われる。各神社で行われる祭事はこれが基本で、移動先を御旅所として神霊を迎える場所があり、いわゆる、神さまをずっと社殿に閉じ込めて?いるのは窮屈?なので、年に1回ぐらいは、旅でもしてもらおう…といったところか(そんな単純な話ではない…)。

そして、前宮の十間廊で行われる「御頭祭」は、動物愛護団体の訴えによってある意味、世間の注目の的として浴びることになる。

古来より御祭神に捧げる神物に、鹿の頭や猪の頭、米や魚や果物などなどがあり、江戸時代の記録には、75頭もの鹿の頭を捧げていたと云う。今は剥製を使用しているが、当時はまな板の上に鹿の生首を乗っけて祭事をしていたというから、相当、血生臭い光景であったことだろう。

稲作が主流になる前の縄文時代以前は(この地域の人々の生業が狩猟であった)、動物や植物などの幸を神に献ずることによって、神と人が一体となり、自然を敬うとともに、共存する、狩猟儀礼、いわゆる「御頭祭」のはじまりであり、多くの魚、鳥、獣を山積みにして神に捧げ、その後、人々と神が共にその肉を食らい、酒を飲んだ…それは自然への畏敬の念を抱くということに繋がる、日本人にとっての“自然崇拝”に繋がっている…のだと考えられる。

そんな祭事が今日、いつ行われるのか…桜を愛でながらもう、前宮へと移動しようと決め、30分ほどで到着。前宮にはそこそこの参拝客がいて、十間廊には垂れ幕も掲げてあり、こちらで待っていればいつか始まるだろうと、とりあえず本殿へと坂道を上がりお参り。

本殿周りの御柱、横に流れる小川、八ヶ岳が望める景色を堪能し、懐かしさにしばらく浸る。

まだ時間には早いと考え、境内から北に見える桜並木を眺め、時間つぶしに行ってみることに。

桜並木 - モリゾーのひとり言

2025/08/27 (Wed) 17:36:45

鳥居から北の方角へ行くと宮川があり、堤防沿いには桜並木が続き美しい。

鳥居から北の方角へ行くと宮川があり、堤防沿いには桜並木が続き美しい。

土手に上がり、しばらく周辺を散策。小雨から晴れ間へと変わり、風が強く吹き始め、花びらが舞う光景も良いと、パチリを繰り返す。

地元の方だろうか、毎年見に来ているのだろう、ゆっくりと散歩したり、桜の下では弁当を広げて昼食をする人もいて、そんな姿を見るだけでも楽しく、自分も年老いたなぁ…と、しばらく桜を愛でるのでありました~

諏訪大社上社前宮(2) - モリゾーのひとり言

2025/08/27 (Wed) 17:37:38

13:00頃まで休憩所で待機し、十間廊へ行くと、かなりの人が集まり出している。私も祭壇近くの見える場所に陣取り、その神事を待つ。待つ間、小雨が降りだしてきて、隣にいた人に傘を片側貸してあげて談笑。話を聞いていると、千葉県から来ている方で、映画「鹿ノ国」の出演者だと言う。その話を聞いていた周りのギャラリーが「えっ!『鹿ノ国』に出てたんですか?」と、その人に質問攻め。私は、「鹿ノ国」すら知らなかったのだが、巷では有名なドキュメント映画らしい。(後日、映画館で見ました)

13:00頃まで休憩所で待機し、十間廊へ行くと、かなりの人が集まり出している。私も祭壇近くの見える場所に陣取り、その神事を待つ。待つ間、小雨が降りだしてきて、隣にいた人に傘を片側貸してあげて談笑。話を聞いていると、千葉県から来ている方で、映画「鹿ノ国」の出演者だと言う。その話を聞いていた周りのギャラリーが「えっ!『鹿ノ国』に出てたんですか?」と、その人に質問攻め。私は、「鹿ノ国」すら知らなかったのだが、巷では有名なドキュメント映画らしい。(後日、映画館で見ました)

「へぇ~」と、関心を持って聞いていると、どうやら渡御されてきたお神輿が到着し、祭壇に供えては周りが慌ただしくなる。

なぜか雨も上がり、晴れ間が見えてきて、傘を閉じた頃には雨宿りをしていた隣の人もいつの間にか別の場所へ移動したみたいで、とりあえず、神事に集中する。

祭壇には、先ほど説明した米や野菜などのお供え物の中に、鹿の頭や真空パックされた鹿の肉などもあり、「御賀柱」と呼ばれる杉や柳、桧などの枝を飾った柱が登場し、祭壇の中央に置かれる。かつては、この柱に「御神(おこう)」と呼ばれる赤い着物を身に付けた子供を縛り付け、生贄として打ち殺したという話もあるようだが、それは文献の解釈を歪曲してしまった影響で“生贄”が一人歩きしてしまったような気もするが…そんでも、古来は人身御供のようなこともあったというから、真偽のほどはともかくとして、神に捧げる度合いが強い祭りであることは確か。

…で、祭禮者が「皆さま…頭をお下げください」と号令がかかり、そこにいる全員が頭を下げ、下げている間、祝詞を唱える声が聞こえてくる。神さまが“お姿”を現す時なのだろう、誰も見てはいけないこの時間だけが、時が止まったかのように厳粛な空気が漂う。

「頭をお上げください」と声が掛かるまで人々は神に相対することなくひれ伏す。

日本人のDNAには「畏敬の念」が自然と組み込まれているのではないかと思い、「敬う」という心が世界平和につながる壮大なテーマになっているような、そんな想像をしながら神事を見守る。

儀礼は、各村の氏子代表者が神前に出て、二礼二拍手一礼を繰り返し、滞りなく終わり、ミステリアスな?神事に立ち会えたことに感謝。祭りの余韻が冷めやらぬ中、前宮を去る。

神長宮守矢史料館 - モリゾーのひとり言

2025/08/27 (Wed) 17:38:49

今回の旅でもう1つ訪れたい場所があり、それが神長宮守矢史料館。距離的にして、本宮と前宮の中間地点にあり、こちらは古くから諏訪大社上社の神長官を務めてきた守矢家一族が数多くの古文書等を残し、伝えてきた史料館。

今回の旅でもう1つ訪れたい場所があり、それが神長宮守矢史料館。距離的にして、本宮と前宮の中間地点にあり、こちらは古くから諏訪大社上社の神長官を務めてきた守矢家一族が数多くの古文書等を残し、伝えてきた史料館。

門から失礼し、南に向かって敷地の左手には祈願殿、右手には4隅に御柱のような木が建つ中の、特徴的な割板の壁に、鉄平石を呼ばれる石を屋根に葺かれていて、テレ東の「美の巨人たち」で紹介されてそうな造りの建屋が配され、さっそく入館。

入館料100円というのは驚きだが、規模が小さいのでそんなもんかと、電球照明のような明かりの中、いきなりウサギの串刺しからはじまる。鹿の脳みそや肉片をレプリカで紹介し、さらに鹿の頭、猪の頭、30頭ぐらいが土壁に飾られていて、事前の情報で知っていたので驚きはしないが、さすがに心に来るものがある。

かつては「75頭…」と独り言ち、何でこんな数をお供えしていたのか…と。この点については私なりに前々から思う所があって、それは、御祭神である建御名方神と、鹿島神宮や春日大社の御祭神である建御雷神の相撲対決が原因ではないかと。勝負に負けた建御名方神は諏訪へと逃げ、この地から出ないことを約束したが、建御雷神の使いである鹿を喰らうことで、恨みを晴らしていたのでは?と。作家の高田宗史氏の小説(「諏訪の神霊」)を始めて読んだ時、同じ考えであったことに驚き、「そうだろう、そうだろう」と唸ったものだが、ある意味、建御名方神は未練たらたらの神じゃないか…と。

そんなことを考えながら、御賀柱、上社の古地図、祭器や鉄鐸、武田信玄や真田昌幸の書状、鹿食免の版木(鹿を食べて良いという許可書)などの展示を見学し、中々内容が濃い。

インパクトありすぎな鹿の頭は、建御雷神に対するアンチテーゼ?レジスタンス?(妥当な言葉が分からん…)かと、御頭祭の世界を知ることができ、満足×2。

ミシャグチ社 - モリゾーのひとり言

2025/08/27 (Wed) 17:39:45

史料館を後にし、敷地内を散策。石垣で造られた一段高い所に祠があり、ミシャグチ社が祀られている。「ミシャグチ」を漢字表記にすると、「御左口神」とも「御社宮司」とも示され、建御名方神が諏訪に来る前から坐た地主神(産土神)で、一説には、建御名方神とミシャグチ神との戦いがあり、前者が勝って諏訪を支配したという説がある。ミシャグチ神が負けたことから建御名方神を守るための御柱を生贄としてミシャグチ神に求め、これが4角に建てた御柱のはじまりとする説もあるが、そこまで昔の真偽を確かめる術はないので“わからない”が答えである。

史料館を後にし、敷地内を散策。石垣で造られた一段高い所に祠があり、ミシャグチ社が祀られている。「ミシャグチ」を漢字表記にすると、「御左口神」とも「御社宮司」とも示され、建御名方神が諏訪に来る前から坐た地主神(産土神)で、一説には、建御名方神とミシャグチ神との戦いがあり、前者が勝って諏訪を支配したという説がある。ミシャグチ神が負けたことから建御名方神を守るための御柱を生贄としてミシャグチ神に求め、これが4角に建てた御柱のはじまりとする説もあるが、そこまで昔の真偽を確かめる術はないので“わからない”が答えである。

社に手を合わせ、南には墳丘の古墳、その背後には御射山(みしゃやま)が聳え、何だか今も、地元民はミシャグチ神を崇敬する派閥?があるかのような空気感というか、この地に来ないと口では言い表せない雰囲気が…ミシャグチ神は“存在”していると感じる。

ミシャグチ社から右手には大祝諏訪家のお墓が並び、桜が見頃を迎えていて、この地方で連綿と続いてきた風土や歴史が、たまに吹く風と共に香ってくるかのように、しばらく桜を愛でるのでありました~

諏訪大社上社本宮(3) - モリゾーのひとり言

2025/08/27 (Wed) 17:40:46

史料館から北へ大通りに出ると、ちょうど前宮から本宮へ戻る渡御行列に出会い、警察の誘導で車道を規制していて、一緒に本宮まで歩く。写真や動画を撮影するため、東鳥居前へ先回りして待ち構え、黄色い装束に身を包んだ方たちはお神輿を担いてきて、回廊前で一旦休憩。渡御途中、休憩を入れながらも40分ほども担いで歩いてくるなんて、大変だぁ~と見守りながら、再び回廊入口へと腰をかがめてお神輿を運んでいく。

史料館から北へ大通りに出ると、ちょうど前宮から本宮へ戻る渡御行列に出会い、警察の誘導で車道を規制していて、一緒に本宮まで歩く。写真や動画を撮影するため、東鳥居前へ先回りして待ち構え、黄色い装束に身を包んだ方たちはお神輿を担いてきて、回廊前で一旦休憩。渡御途中、休憩を入れながらも40分ほども担いで歩いてくるなんて、大変だぁ~と見守りながら、再び回廊入口へと腰をかがめてお神輿を運んでいく。

本宮内陣に到着し、回廊内から神事を見守り、社殿へと神さまが御移りになるので、「頭をお下げください」号令に従い、ここでも頭を下げ、儀式を拝見。御頭祭がようやく終了し、今日一日、歴史ある祭事に立ち会うことができて感謝し、諏訪の地を去るのでした~

つづく…

また21、滋賀の旅 - モリゾーのひとり言

2025/06/23 (Mon) 16:50:10

5月下旬に大阪万博に行ってきました。予想はしていたものの、かなりのすごい人人人に圧倒されないように気合を入れ、まずは人気のアメリカ館を目指す。早朝、東ゲートに7:30に到着したのだが、もうすでに100人以上は並んでいて、9:08にゲートを通過したにもかかわらず、アメリカ館はすでに行列…「こんだけ朝早く来たのに…」

この日は諦めて、お隣のフランス館へ入りましたが…。2日目。リベンジということで、今度は朝6:30に来ると、私の前に50人ほど並んでいて、結局、一番にアメリカ館に入れましたが、“並ばない万博”のテーマはどこへ行ってしまったのか…

…てなことで、体験してしまえば楽しいもので、通期パスも購入してしまい、今年は大阪通いが続くこと間違いなしで、御朱印の旅はお預けかも。

…で、4月上旬に訪れた滋賀県の大津市の旅を紹介~

膳所城跡 - モリゾーのひとり言

2025/06/23 (Mon) 16:51:28

名古屋から大垣、米原、石山と、JR東海道線を乗り継いで、京阪電車に乗り換えて、膳所駅に到着したのはお昼過ぎ。駅から東へ下る道の途中には、膳所神社があり、かつて御朱印を頂いたこともあり、懐かしい。鳥居前の桜が見頃を迎えていて、広い境内を進みお参り。

名古屋から大垣、米原、石山と、JR東海道線を乗り継いで、京阪電車に乗り換えて、膳所駅に到着したのはお昼過ぎ。駅から東へ下る道の途中には、膳所神社があり、かつて御朱印を頂いたこともあり、懐かしい。鳥居前の桜が見頃を迎えていて、広い境内を進みお参り。

立ち寄った後、再び東へと下ると、交差点の先、信号待ちをしている間に遠くに見える城跡門が威風堂々と構えていて、その奥の桜が鮮やかに城跡を染めている。

ここは大津市の東に位置する琵琶湖に突き出た土地に、かつて徳川家康の命で藤堂高虎が築いた膳所城があった場所。「琵琶湖の浮城」と呼ばれた水城で、東海道の抑えとして江戸幕府が諸大名に号令し築かせた第一号である。それも明治に入れば、廃城として扱われ、その後は城跡公園として今に至っているが、桜の名所であることをつゆ知らず、今回、訪れた次第。

城門から失礼し、すでに人の賑わいに、春の陽気が漂う空間が広がり、桜も見頃。写生している人もいれば、お弁当を広げている人、犬の散歩、カメラを構える人等々、そんな中で、ゆっくりと私は散策し、湖の畔は整備された湖岸となっていて、風が心地イイ。

なんせ、ここの良い所は、ブルーシートを敷いてどんちゃん騒ぎをしている輩はおらず、花見を純粋に楽しむ人々で、やはり、花見はこうでなくっちゃいけない。

今年初めての花見を滋賀県で迎えるとは…十分に楽しむのでありました~

和田神社 - モリゾーのひとり言

2025/06/23 (Mon) 16:52:52

膳所神社まで戻り、北へまっすぐ歩く。高校の校舎がある脇道を進み、膳所の町並みを拝見しながら和田神社に到着。

膳所神社まで戻り、北へまっすぐ歩く。高校の校舎がある脇道を進み、膳所の町並みを拝見しながら和田神社に到着。

かつて、膳所城を中心に栄えた城下町は、本多氏6万石の支配からなる古い町家が並び、大津へと繋がる東海道の旧道は旅人が通り、賑わいを見せていたことから比べると、今は静かな佇まい。

鳥居からの境内は、西を背に本殿が建っていて、屋根が手裏剣のような形をした、現代的な収蔵庫、大きなイチョウの木が印象的な御神木?があり、さっそく拝殿でお参り。

和田神社は白鳳4年(675)に創祀されたと伝えられ、持統天皇の御代、朱鳥元年(686)頃には元天皇社、あるいは八大龍王社と呼ばれ、承和2年(835)には正霊天王社とも称されたという。明治に入り、この地が和田浜や和田岬と呼ばれていたことから和田神社と改称され、御祭神は高龗神(たかおかみのかみ)、つまり海津見(わだつみ)神で、境内には稲荷社や天満宮、山神社も祀られている。

中でも、大イチョウの木の言い伝えがあり、天下分け目の関ヶ原の戦いの頃、敗戦となった石田三成が伊吹山中で捕縛され京都に護送中、小休止した際に繋がれていたのが、このイチョウの木であったとのこと。イチョウは大津市の天然記念物として指定され、今では樹齢約600年というから、室町時代ぐらいに植えられたのだろう、かつては湖上を行く船の目印にもなっていたというから、江戸時代ぐらいにはかなり成長していたことが想像できる。

そんな大イチョウは、今は枯れ枝となっていて、これから夏にかけて葉が芽吹くのだろう、神社を守るかのようにシンボリックに佇み、何とはなしに見上げる。

社務所で御朱印を授かり、次に向かう石坐神社の行き方を教えてもらい、お礼を述べ後にする。

石坐神社 - モリゾーのひとり言

2025/06/23 (Mon) 16:53:54

和田神社から北西方向へ歩いていくと、途中、ちょっとした公園に咲く桜を愛でる地元の人たちがいて、私もカメラに収める。その公園から西へ向かうと石坐神社があり、初め、「石坐」を「いしざ?」「いしくら?」と、読み方が分からなかったが、「いわい」と読むことを知ったのは和田神社さんのおかげで、こちらの神社も八大龍王神が祀られている。

和田神社から北西方向へ歩いていくと、途中、ちょっとした公園に咲く桜を愛でる地元の人たちがいて、私もカメラに収める。その公園から西へ向かうと石坐神社があり、初め、「石坐」を「いしざ?」「いしくら?」と、読み方が分からなかったが、「いわい」と読むことを知ったのは和田神社さんのおかげで、こちらの神社も八大龍王神が祀られている。

八大龍王神は主に淡海、つまり琵琶湖のことだが、琵琶湖に坐します神様で、琵琶湖周辺には「淡海龍王神」を祀る神社が多々ある。当社もその1つで、昔は八大龍王宮とも、粟津八宮とも称され、また、さらに遡ること、天智天皇が湖中より、龍の飛来を見、膳所の御霊殿山の磐座に小祠を建て、石坐大神を祀ったこと、これら2つが創始の事の起こりで、正霊天王宮(東殿)と八大龍王宮(西殿)の両殿が朱鳥元年(686)に創建されたという。

境内は広く、境内社がいろいろ祀られていて、まずは拝殿でお参り。ぐるりと本殿を一周すると、特に七福神を祀る社が点在していて、大国主や事代主、毘沙門天、寿老人など祀られていて、七福神すべてお参りできるようになっている。

桃の花が咲く中で、御霊殿山への遥拝所が南東の方角に祀られていて、こちらもお参り。モミジの艶やかな新緑、桜も添え、社務所で御朱印を拝受し、お礼申し上げるのでありました~

琵琶湖疎水 - モリゾーのひとり言

2025/06/23 (Mon) 16:55:00

京阪三井寺駅まで歩き、電車で北上。三井寺駅で降りる乗客は、私を含め、ほとんどが花見目的である。三井寺に向かう道中には、琵琶湖疎水があり、春の季節は桜の名所となっている。

京阪三井寺駅まで歩き、電車で北上。三井寺駅で降りる乗客は、私を含め、ほとんどが花見目的である。三井寺に向かう道中には、琵琶湖疎水があり、春の季節は桜の名所となっている。

琵琶湖疎水は、いわゆる、京都への“水ライフライン”で、TVの“ケンミンショー”でも京都が潤っているのは滋賀のおかげ!?というジョークで、京都VS滋賀のバトルが取り上げられていたが、そんな疎水運河を造ったのは明治時代。皇室が東京へ遷都して以来、京都の人口や産業は衰退を辿る道に陥り、当時の第3代京都府知事が、京都と大津を結ぶ運河を造ろうと計画を立てたのが始まり。まぁ~、そのトンネルを掘削する工事は、難攻を極めたことは想像の域だが、しかしまぁ~、繋がった時には、計り知れないほどの驚嘆であったことだろう、その努力はスゴイ!と言わざるを得ない。

今では桜を囲む素晴らしい景観が見て取れ、河には小舟が2艘浮かび、桜景色に添えている。橋の上では大勢の観光客は順番にスマホで撮影していて、入れ違いに、そこは暗黙のルールで、協力的に“景観”を分け合っている。

桜を愛で、そのまま疎水沿いの坂道を上がり、三井寺観音堂へ移動。

三井寺観音堂 - モリゾーのひとり言

2025/06/23 (Mon) 16:56:07

三井寺は久しぶりの訪れ。紅葉の時期に訪れたことがあるが、とにかく境内が広いという印象が強い。境内は自分の感覚では、南エリアと北エリアに分かれていて、まずは観音堂がある南エリアから。

三井寺は久しぶりの訪れ。紅葉の時期に訪れたことがあるが、とにかく境内が広いという印象が強い。境内は自分の感覚では、南エリアと北エリアに分かれていて、まずは観音堂がある南エリアから。

拝観受付を済ませ、入口すぐの水観寺でお参り。本堂は開け放たれた状態で、本尊の薬師如来立像や脇侍の日光月光菩薩、十二神将などをじっくりと拝観し、新たに御朱印が追加されている弁財天、大黒天、毘沙門天を授与所で拝受し、観音堂に向かう長い石段を上がっていく。

上りながら振り返ると、徐々に琵琶湖と大津市内の風景が見えてきて、桜も見頃を迎えた中で、コラボ写真を撮る。観音堂が建つ敷地に到着すると、参拝客がそこそこいて、映えスポットである“能舞台床”には行列ができている。磨き上げられた床に、桜が反射して映る風景が人気で、よるにはライトアップされ、HPにも載っているが、京都岩倉実相院の“床モミジ”を真似ているのか…と、ちょっと思ってしまう。

観音堂内に失礼し、お参り。お線香の煙や匂いが立ち込める…久しぶりのお寺~と言った感じの光景に、少し懐かしさを感じ、人それぞれにお参りをする姿、お守りを買う人等々、この空間がお正月のようでイイ。

観音堂は延久4年(1072)に、後三条天皇の病気平癒を祈願して創建され、本尊の如意輪観音座像は33年ごとに開帳される秘仏。なので、見ることはたぶん、叶わないが、写真パネルがあり、中々の威厳を保っているそのお姿をみては、もう一度手を合わせる。

お参り後、展望台へと上がり、観音堂のある境内、琵琶湖などを見降ろせる風景が広がり、しばらく明媚な景色を楽しむのでありました~

微妙寺 - モリゾーのひとり言

2025/06/23 (Mon) 16:57:23

観音堂から北へ、案内看板通り、坂道を下り、ポツンと1つの立派なお堂が建っていて、堂前には手水鉢に綺麗な花を浮かべ、“映え”を求め、人だかりができている。

観音堂から北へ、案内看板通り、坂道を下り、ポツンと1つの立派なお堂が建っていて、堂前には手水鉢に綺麗な花を浮かべ、“映え”を求め、人だかりができている。

ここは、三井寺の別所として存在する微妙寺。別所とは、平安期以降、広く衆生を救済するために本境内の周辺に設けられた別院のことで、他に、先ほど訪れた水観寺や近松寺、尾蔵寺、常在寺があり、総称して「三井寺五別所」と言われている。

微妙寺は慶祚阿遮梨によって、正暦5年(994)に開基されたと伝わり、元々は長等公園の南の山上にあったが、昭和54年(1979)に現在地に移築され、今に至っている。

本尊は十一面観音像であるが、堂内に失礼し、目の前に立つと、何とも可愛らしいというか、仏像というよりかは“人形”である。いや…人形ではない…何とも説明が難しいのだが、アニメでいう等身大の姿からデフォルメして小さくなったキャラクターのような…

そんでも、そのお姿は異彩を放ち、人々を救って下さる菩薩さまであると、その存在感自体が紛れもなく、どこか違う。

そんな十一面観音さまに手を合わせ、授与所で御朱印を拝受。以前、こちらで祀られていた“尊星王”は金堂へ移動されたということで、お礼を述べ、三井寺金堂へ。

三井寺金堂 - モリゾーのひとり言

2025/06/23 (Mon) 16:58:56

金堂へ向かう道幅の広い参道を歩くと、脇に咲く桜が見頃を迎えていて、すばらしい。多くの参拝客が桜並木に立ち止まり、写真を撮ったり愛でたりして楽しんでいる。

金堂へ向かう道幅の広い参道を歩くと、脇に咲く桜が見頃を迎えていて、すばらしい。多くの参拝客が桜並木に立ち止まり、写真を撮ったり愛でたりして楽しんでいる。

正面に見えてきた金堂は、立派な佇まいを醸し、現在の金堂は秀吉の正室、北政所によって再建されたもので、“三井寺ここにあり”と言わんばかりに、その威容さが伝わってくる。

三井寺の正式名称は「長等山園城寺(おんじょうじ)」。1200年以上の歴史の中で、源平争乱や南北朝、戦国時代と、焼き討ちに遭う…まさに災難続きのお寺というイメージが強い。幾多の苦難を乗り越えてきたことから、「不死鳥の寺」とも呼ばれていて、天台宗として中興した知証大師への信仰心に支えられた人々によって、維持されてきた歴史ある寺である。

金堂内に失礼すると、階段には季節の花が色鮮やかに添えられていて、目の保養になり、本尊の弥勒菩薩にお参り。

内部は外陣、中陣、内陣と分かれていて、内陣の両側に脇陣を設け、内陣以外の床は板敷とするのに対し、内陣は土間のままで、この形式は、天台宗の本堂に見られ、比叡山延暦寺の根本中堂と同じだと、延暦寺に訪れた時の、“不滅の法灯”を見たことを思い出す。

格子で仕切られた内陣を、隙間から覗き込み、仏像群のお姿を拝むが、中は暗くよく見えない。そんでも、手を合わせ、ご加護をいただき、納経所で御朱印を拝受。微妙寺から移動した尊星王も御朱印として拝受し、いつのまにか、御朱印の種類が増えている三井寺を訪れ、満足×2。

三井寺鐘楼 - モリゾーのひとり言

2025/06/23 (Mon) 17:00:16

金堂の周りには「あかいの井戸」や「弁慶の引きずり鐘」などの伝説的スポットもあり、ここでは割愛。鐘楼も御朱印がいただけるという情報により、立ち寄ってみると、鐘楼の横に、案内するお堂なんてあったっけ?と、以前来た時は、鐘楼しかなかったような気がしたが…。

金堂の周りには「あかいの井戸」や「弁慶の引きずり鐘」などの伝説的スポットもあり、ここでは割愛。鐘楼も御朱印がいただけるという情報により、立ち寄ってみると、鐘楼の横に、案内するお堂なんてあったっけ?と、以前来た時は、鐘楼しかなかったような気がしたが…。

鐘は、「三井の晩鐘」と云われ、「弁慶の引きずり鐘」の後継として、豊臣家による当寺復興事業として鋳造されたもので、鐘の上部には108の“乳”といわれる突起物があり、江戸時代に流行する“108の煩悩”にちなみ、“108乳を持つ鐘”の、最古の作例となっている。

そんな鐘を1突きすると御朱印を授かる仕組みになっていて、鐘楼の柵を開け、鐘を突く…

「ごぉぉぉぉーん」

鐘の下でその響きを体感し、穢れが払われていく…

久しぶりの鐘突きに、心に沁みるというか残響がここまでスゴイとは…感動で、鐘突きもイイものだな…と、一瞬、「安珍伝・清姫伝説」を思い出し、鐘が落ちてきて閉じ込められたらどうしよう…と、妄想してはお堂へと戻り、御朱印を拝受。

寺に響く鐘の音は私だけでなく、人々の心を洗う…そんなご利益もあるのだろうかと、余韻に浸るのでありました~

三井寺釈迦堂 - モリゾーのひとり言

2025/06/23 (Mon) 17:01:25

時刻は15:30。最後は釈迦堂へと足を運ぶ。石段を下り、仁王門の脇に建つ釈迦堂も異彩を放っている。

時刻は15:30。最後は釈迦堂へと足を運ぶ。石段を下り、仁王門の脇に建つ釈迦堂も異彩を放っている。

御朱印の最終時刻が迫っていたので、なるべく急いで堂内に上がり、お参り。

釈迦堂は室町時代に建立されたと伝わり、「園城寺境内古地図」には、食堂(じきどう)が描かれており、この堂も移築されたものとされる。

本尊は清凉寺式の釈迦如来像。衣のシワの線がストレートに足の裾まで延びているのが特徴で、この類の仏像を見ると、毎回、ジュディ・オングの「魅せられて」の衣装を想像してしまう。「ジュディ・オング=釈迦如来」なのかと…

そんな妄想を浮かべては、じっくりと拝観し、納経所で御朱印を拝受。この頃にはもうすでに、堂内の板戸を閉める作業に入っており、遅い時間になってしまったが、何とか拝受し、お寺の方にも感謝×2。

仁王門を潜り、三井寺を後にするのでした~

写真は釈迦堂すぐ近くの仁王門

立木観音 - モリゾーのひとり言

2025/06/23 (Mon) 17:02:35

翌朝、JR石山駅に降り立ち、バスターミナルから大石中学校行きのバスに乗車し、立木観音前バス停で下車。以前、ここから南にある佐久奈度神社を訪れた時、このバス路線の車窓から気になっていたお寺。あれから10年以上経っているが、未だに忘れもせず、いつかは…と、憶えていて、今回、訪れた次第。

翌朝、JR石山駅に降り立ち、バスターミナルから大石中学校行きのバスに乗車し、立木観音前バス停で下車。以前、ここから南にある佐久奈度神社を訪れた時、このバス路線の車窓から気になっていたお寺。あれから10年以上経っているが、未だに忘れもせず、いつかは…と、憶えていて、今回、訪れた次第。

バス停から屹立した山が聳える麓には、荷物を運ぶためのケーブルのレールが備えていて、かなり頂上まで距離があることを認識しつつ、上へと続く石段を見上げては、朝一発目からハードな?登り運動を開始。

参道石段は、歩きやすいように整備されていて、観音霊場のように石仏が脇に祀られていて、休憩がてらお参りをして、また登る…考えられた道程となっている。

とにかく、木々が生い茂る森の中を上がるので、周りの景色は拝めず、ひたすらこの状態が続く。途中、日頃から鍛えているであろう地元のスポーツマンとすれ違い、挨拶をし、軽快に駆け下っていく姿を見ると、うらやましい(これが若さというやつか…)と思いつつ登る。

ようやくたどり着いた境内。本堂ならびに回廊、庫裏等々、きちんと整った雰囲気の中、お参り。

「奥之院」への案内看板もあるので、そこから再び5分ほど石段を上がり、ここでもお参り。

ようやく、ホッとできるような眺めが見渡せるかと思いきや、今日は曇り空なので、全体的に陸地も白く見え、本来なら瀬田川や南に広がる海原も見えるはずなのだが…とりあえず休憩。

立木観音は弘法大師が42歳の厄年の時、瀬田川の急流で渡れずにいた折、白い牡鹿が現れ、大師を乗せて川を飛び越え、山に光を放つ霊木の前まで導き、それが観音さまの導きだと悟った大師は、立木のまま霊木に観音菩薩を彫り、弘仁6年(815)に堂宇を建立したという縁起がある。

牡鹿はいったい何者なのだろうか…この手の話は、老翁が現れたとか、光を放つとか、良くある話だが、この鹿は春日大社の使いの者なのか?とか、そもそもシカに乗れるのか?とか立木のまま彫ったということは、地面と繋がっているのか?とか…妄想がとまらん。

まぁ~何にせよ、こんな屹立した山にお堂を作ろうとする“弘法大師あるある”の不変に触れ、納経所で御朱印を拝受。

本堂の垂れ幕には本多家の家紋が描かれていて、かつて庇護していたであろう想像はつき、再び800段ぐらいある石段を下る。

写真は奥之院

石山寺 - モリゾーのひとり言

2025/06/23 (Mon) 17:04:09

立木観音前バス停から石山駅行きに乗り、石山寺山門前バス停で下車。こちらも三井寺同様に、10年ぶりぐらいの訪れ。昨年のNHKの大河ドラマでは“紫式部フィーバー”で、石山寺ではゆかりの寺ということもあって、盛り上がったことだろう。

立木観音前バス停から石山駅行きに乗り、石山寺山門前バス停で下車。こちらも三井寺同様に、10年ぶりぐらいの訪れ。昨年のNHKの大河ドラマでは“紫式部フィーバー”で、石山寺ではゆかりの寺ということもあって、盛り上がったことだろう。

駐車場、そして東大門から横に続く塀の垣根から見頃の桜が顔を出し、境内に花を添えていて、さっそく門から先、石畳が続く参道を歩く。

参道にはほとんど、モミジの木々が植えられているので、今は青モミジになりかけの葉であるが、真っ赤に彩られたモミジの時に訪れた、当時のことを憶えていて、それぞれの塔頭寺院の山門から覗いては、モミジを愛でた記憶がよみがえる。

志納所に到着し、拝観料を支払い、しばらく歩いた右手側の石段を上がり、メインの境内へ。敷地には観音堂、蓮如堂、毘沙門堂、御影堂が建ち、それぞれにお参りして、正面の「硅灰石(けいかいせき)」を望む。

硅灰石は、石灰岩に花崗岩が接触した際に生じる熱作用によって変成した岩で、「石山寺」の寺名の由来となっていて、奥に見える多宝塔がより、景観を良くしてくれている印象。イメージとして「滝」が流れていればなお、風情を感じられるのになぁ~と、カメラに収め、左手の石段を上がる。

本堂への石段途中からは、斜面に建てられているのが分かる、いくつもの柱で支えられた、清水寺方式?が見て取れ、本堂脇に到着すると、いきなりの紫式部人形がお出迎え。「源氏物語」の着想をここで得たという云い伝えを表し、紫式部の奥には1人の侍女?付き人?が従えている。

堂内に入り、まずはお参り。外陣、内陣で隔てられた堂内では、内陣に安置されている本尊の如意輪観音半跏像にお参りできるのだが、その拝観券は支払ってないので、外陣からの“格子覗き”をし、肝心な本尊は秘仏なので、立っている観音さまはお前立である。33年に一度の開扉なので、拝めるかどうか…お前立の背後にある厨子に納められているのだろう…その厨子も立派で、「宮殿」という名称らしく、その名に相応しい造りとなっている。

ちなみに、このお前立の観音さまは、かつては、あの淀殿が寄進されたお前立で、現在は別のものだそうで、まぁ~何せよ、ここに訪れたことだけでも感謝を伝える。

本堂でのお参り後、多宝塔から月見亭へと移動し、桜が見頃を迎えていて、月見亭では「石山寺縁起絵巻」にも、湖面に映る月を眺める紫式部が描かれているが、ここからの風景を眺めたのだろうと、しばらく、瀬田川や大津市の景観を俯瞰する。

境内を散策し、豊浄殿では「石山寺と紫式部展」が催されているが、ここも支払ってないのでパスし、桜を愛でるだけにして、久しぶりの石山寺…境内の雰囲気を堪能するのでした~

写真は月見亭付近からの瀬田川

平野神社 - モリゾーのひとり言

2025/06/23 (Mon) 17:05:31

石山駅に戻り、京阪電車で石場駅へ移動。駅から南へ5分ほどにある平野神社に到着すると、町の中の地元の神社~という雰囲気の中、境内には車が数台駐車されていて、月極駐車場として利用しているのだろうかと、その境内兼駐車場に舞殿が配され、さらにその敷地から一段高い石段上に本殿やお稲荷さんの境内社が祀られているのが見える。

石山駅に戻り、京阪電車で石場駅へ移動。駅から南へ5分ほどにある平野神社に到着すると、町の中の地元の神社~という雰囲気の中、境内には車が数台駐車されていて、月極駐車場として利用しているのだろうかと、その境内兼駐車場に舞殿が配され、さらにその敷地から一段高い石段上に本殿やお稲荷さんの境内社が祀られているのが見える。

桜も数本植えられていて、満開の季節で華やぐ境内の中、拝殿でお参り。

平野神社は由緒によると、平野大明神(仁徳天皇)と精大明神(猿田彦)の御祭神が祀られていて、天智天皇が近江大神宮に遷都された際に、都の守護神として668年(和暦ではまだ元号が定められていない)に鎮座されたと伝えられている。精大明神は元々、現在の本宮2丁目に祀られていた頃、応仁の乱で社殿等を焼失し、天正元年(1573)に平野大明神を祀る現在地に遷座され、今に至っている。

この精大明神が蹴鞠の神様として有名のようで、例年8月の申の日、申の刻に「蹴鞠祭り」が催されていて、滋賀県ではここ、平野神社が唯一とされている。“けまり”といえば、奈良県の談山神社や京都の白峰神社を思い出すが、その蹴鞠をしている姿は一度も見たことがないので、いつかはどこかで見てみたいと思っている。

境内には至る所に、蹴鞠のモチーフが散りばめられていて、提灯や床板、垂れ幕などに見ることができ、幕末から「蹴鞠之神社」と呼ばれるほどだったらしいので、滋賀県では有名だったにちがいない。リフティングはあまり得意ではないが、平安絵巻を彷彿とさせるような“妙技”が境内のステージで披露される祭りをイメージし、社務所へ。

事前に連絡をさせていただいていたので、スムーズに御朱印を拝受し、大津市の桜の旅はここまで。

目田川桜並木 - モリゾーのひとり言

2025/06/23 (Mon) 17:06:41

JR東海道線を北へ、守山駅へ移動。前から気になっていた守山市内の桜並木を見に行く。駅の観光協会でレンタサイクルを借り、走ること15分ほどで目田川に到着。

JR東海道線を北へ、守山駅へ移動。前から気になっていた守山市内の桜並木を見に行く。駅の観光協会でレンタサイクルを借り、走ること15分ほどで目田川に到着。

目田川はかつて、宿場町として栄えた中山道、守山宿の重要な水路として、歴史と文化に深く関わっている。今でははホタルの鑑賞スポットとして、昔ながらの風情が残る名所として知られている。

そんな目田川の堤防沿いを歩き、満開に咲いた桜を愛でる。そこそこの人の姿もあり、犬の散歩や子供の遊ぶ姿を見、地元の馴染みの桜の名所といった感じを受ける。

それぞれに楽しみ、今日は曇り空であったけど、今日の旅の最後は桜並木で締め、春を満喫するのでありました~

また41、京都の旅 - モリゾーのひとり言

2025/05/22 (Thu) 09:26:13

いろんな問題を抱えながら、大阪万博が始まりましたが、私は5月下旬に行く予定。愛知万博の時は地元ということもあって、通期パスを使い何回も訪れたものだが、この時の万博がきっかけ?で、御朱印めぐりをしだしたのは、やはり、スタンプパスポートが影響している。各パビリオンに設置してあるスタンプを集めていく…これが、私の原点…とまでは言えないが、各国の人たちとの触れ合いの中で、経験した宝物は今でも忘れないでいる。

今回も、スタンプパスポートを購入してしまった(名古屋唯一の公式店、丸善で)が故に、通期パスを買おうか買うまいか…悩みどころだが、今年は万博イヤーということで、楽しみたいと思っている。

さて、今回は2月下旬に行った「京の冬の旅」~

頂法寺六角堂(1) - モリゾーのひとり言

2025/05/22 (Thu) 09:27:20

今年で59回目を迎える「京の冬の旅」企画。毎年、非公開の文化財が特別拝観できる催しを期待し、今回は16ヶ寺開かれる内の3ヶ寺を拝観する。

今年で59回目を迎える「京の冬の旅」企画。毎年、非公開の文化財が特別拝観できる催しを期待し、今回は16ヶ寺開かれる内の3ヶ寺を拝観する。

JR京都駅に13:00頃に到着し、地下鉄烏丸線で、烏丸御池駅で下車、南へ数分歩く。オフィス街の中を東へ折れ、六角通りをしばらく進むと、立派な山門が現れ、多くの参拝客で賑わっている。

頂法寺六角堂は、2、3回は来ている。聖徳太子が創建し、小野妹子が始祖である「池坊」は、代々住職を務めてきた、あの“いけばな”で有名な「池之坊」で、ここが本拠地である。

久しぶりの訪れであるが、何となく境内の雰囲気は憶えていて、本堂でもある六角堂は健在。外陣にある赤い大きな提灯も、私の記憶を呼び覚ましてくれるほどにインパクト大で、そこにぶら下がっている。さっそく拝観受付で手続きを済ませ、本堂内へ。

本堂内陣に安置されているのは、お前立ちの如意輪観音像。その背後の厨子の中に秘仏があるのだが、この特別拝観でも非公開となっている。じゃあ、何が特別拝観なのか…というと、当寺には2体の如意輪観音像があり、1体は弘法大師作と伝わる如意輪観音さま、もう1体は建礼門院が寄進したと伝わる如意輪観音さまで、前者は後ほど訪れる、いけばな資料館に展示されていて、後者はお前立ちの傍らに小さく安置されている。

まずはお前立ちの如意輪観音像にお参り。頬杖を右手でついている優しいお顔立ちで、顔の周辺だけ金箔が残っているのが印象的。そして、傍らにある如意輪観音さまは覗き込む形で見るので、はっきりとは見えない。購入したガイドブックには写真が載っていて、それを見ると、蓮の台座に散りばめられた装飾、船形光背が網目状に細かくなっていて、右ひざを立て、右手で頬杖をついているリラックスした姿。建礼門院の想いが乗った如意輪観音像に手を合わせ、仏像だけでなく、厨子も立派。唐破風の屋根が荘厳さを増し、金箔がより輝いて見える。その厨子の中には秘仏がいて、秘仏から5色の紐が拝所の台の独鈷に繋がり、それに触れ、如意輪観音さまのご加護をいただき、本堂内での拝観を終了。

次はいけばな資料館へ。

頂法寺六角堂(2) - モリゾーのひとり言

2025/05/22 (Thu) 09:28:18

本堂左手からいけばな資料館へ移動。石不動尊や赤い帽子を被ったお地蔵さんにご挨拶し、池…というか、ビルの一角にあるオブジェのような大理石で囲まれた水槽?を眺めては、聖徳太子が身を清めたという池が「これなのか…」と、水浴び?をしている聖徳太子をイメージするが、現代的アートに造られた“池”が想像を超え、「本当なのか?」と疑ってしまう。

本堂左手からいけばな資料館へ移動。石不動尊や赤い帽子を被ったお地蔵さんにご挨拶し、池…というか、ビルの一角にあるオブジェのような大理石で囲まれた水槽?を眺めては、聖徳太子が身を清めたという池が「これなのか…」と、水浴び?をしている聖徳太子をイメージするが、現代的アートに造られた“池”が想像を超え、「本当なのか?」と疑ってしまう。

そんな妄想を楽しみながら、立派なビルに入りエレベーターで3階へ。

池坊の宝物が展示されている資料館には、花器と呼ばれる生け花に使用される受け皿や花瓶から始まり、立花図屏風、御所や貴族の屋敷で立てたものを描いた「池坊〇好立花図」(〇忘れた…)、前田邸の大砂物の写真パネル、伊達政宗の書状や橋本関雪作の梅の精を描いた「梅月相思図」などなどを拝観。ちなみに、「立花」とは、「仏前供花」を源流とする大自然の姿を器の上に表現する様式で、池坊いけばなには他に「生花(しょうか)」「自由花」の3つのスタイルが確立されている。

そもそも、朝夕の仏前に花を供えていたことから華道が始まったという、花を生けることで“悟り”を得ることができると、室町時代後期に池坊専応が確立した、ある意味、哲学に昇華した日本文化は今も継承され、発展していることは言うまでもない。

そして、弘法大師作の如意輪観音さまも展示してある。この如意輪観音さまの背中がパカっと開いていて、仏像の中に秘仏が安置されている構造になっていて、「鞘仏」とも呼ばれていて、蓮の台座に右膝を立て右手で頬杖をしているポーズは相変わらずで、じっくりと拝観。頭の上に“天使の輪っか”を乗っけた如意輪観音さまをじ~っと見ていると、昔、歌手の梓みちよが座って唄っていたポーズに似ている…と妄想し、梓みちよ→桂三枝→“いらっしゃ~い”と、如意輪観音さまが歓迎している?ように見えてきて、「こちらこそ、ありがとうございます」と心の中で“ご挨拶”。

当寺の寺宝を拝観し、再び境内へ行くと、六角堂の白鳥が二羽、優雅に毛繕いをしていて、「そうそう、白鳥!」と思い出す。私が訪れた当時はこんなに大きかったかな?と、その白鳥の成長ぶりに親目線でじ~っと見続け、限を付けて寺務所へ。「石不動尊」と「太子守」の御朱印を拝受し、池坊の歴史に触れるのでありました~

平等寺因幡堂(1) - モリゾーのひとり言

2025/05/22 (Thu) 09:29:15

六角堂から南へ、四条まで歩き、繁華街の中心地にある平等寺へ移動。東へ松原通りを進むと、提灯が並ぶ入口が見えてきて、「そうそう、これこれ」と懐かしく思う。

六角堂から南へ、四条まで歩き、繁華街の中心地にある平等寺へ移動。東へ松原通りを進むと、提灯が並ぶ入口が見えてきて、「そうそう、これこれ」と懐かしく思う。

平等寺因幡堂はお薬師さんを本尊とする、動物やガン封じに御利益のあるお寺。その薬師如来立像や2躰の十一面観音他、宝物が拝観できるということで訪れた次第だが、平等寺も過去にそこそこ来ているにもかかわらず、本尊のお姿を見たことがない。

さっそく受付で拝観料を支払い、まずは本堂でお参り。案内の方により収蔵庫に入り、ある程度の参拝客が集まってからガイドさんの説明が始まる。

厨子に収まっている薬師如来立像は、因幡国(鳥取)から飛来してきたと伝わる。天徳3年(959)、貴族であった橘行平が村上天皇の命で赴いた因幡国で病になり、ある夜、夢に現れた僧から「因幡国の賀留津という所に1つの浮き木があるから、この木を供養しなさい」と告げられ、海中よりその木を引き上げると、5尺余りの薬師如来であったと。この薬師如来像を安置するための革堂を建て供養すると、病はすっかり治り、革堂は座光寺として護られ、行平は帰郷の途に着く。京都に戻った行平の夢枕にまたまた僧が現れ、「あなたとは宿縁があるから、重ねて事を示す」と告げ、目を覚ますと屋敷に「因州の僧」と名乗る人が訪ねてきて、門を開けると、そこには薬師如来像が立っていた…(怖…)。その後、屋敷をお堂に改め、「因幡堂」と名付け、都でも評判となり、時の一条天皇も信心され、皇室の勅願所にまでなったとのこと。なお、「平等寺」という名称は、高倉天皇の勅願により命名されたというから、源平争乱の時代、「平等」という名称に願いをこめた天皇の想いが何となく伝わってくる。

ちなみに、この薬師如来さんは「日本三如来」の1つとされていて、あとの2つは善光寺の阿弥陀如来、清凉寺の釈迦如来なんだそう。

そして、薬師如来像を収めている厨子も変わっていて、火災の際にはすぐに運び出せるように、車輪がついていて、運び出す際に、厨子のてっぺんに頭をぶつけてしまうので、衝撃を防ぐため頭巾を頭に被せていると。「へぇ~」と、お薬師様の縁起を知り、「因幡からねぇ…」と、はるばる京都まで来た理由は、ホントのところは何だったのだろうか…と、いろいろ想像してしまう。インパクトありすぎのお薬師様に手を合わせ次へ。

平等寺因幡堂(2) - モリゾーのひとり言

2025/05/22 (Thu) 09:30:10

観音堂へ移動。こちらには2躰の十一面観音菩薩坐像を安置。室町期と江戸期の十一面観音さまは、洛陽33観音霊場の本尊で、普段は厨子に納められ見ることはできないが、今回は間近で見ることができる。他にも役行者像や如意輪観音など、清凉寺の釈迦如来像に模した如来像もあるのだが、どこかの美術館に移動していて、ここには今はないとのこと。

観音堂へ移動。こちらには2躰の十一面観音菩薩坐像を安置。室町期と江戸期の十一面観音さまは、洛陽33観音霊場の本尊で、普段は厨子に納められ見ることはできないが、今回は間近で見ることができる。他にも役行者像や如意輪観音など、清凉寺の釈迦如来像に模した如来像もあるのだが、どこかの美術館に移動していて、ここには今はないとのこと。

十一面観音さまのお姿を見、どこか中性的なお顔立ちの、左手に持つ花瓶?の手先が“キツネ”のようになっていて、「飛びます飛びます」と、坂上二郎を思い出し、先ほどのお薬師さまが鳥取から京都へ移動する姿が…妄想が止まらない。

観音堂でお参り後、境内裏手にある伝承館へ。その途中、閻魔さまや毘沙門天などの石像に“あいさつ”し、「こんなのあったけ?」と、私の記憶にはないが、これも何かのご縁とお参り。

伝承館ではお薬師さまの「縁越絵巻」をはじめ、今にして思えば、何が展示されていたか忘れてしまって…が、唯一覚えているのは“人毛真言”と“琴”である。いずれも、高倉天皇に寵愛された小督局に纏わる品で、“人毛真言”は正式には「毛髪織込み光明真言」という。

そうです…その名の通り、髪の毛で織り込んである真言がずらりと書き並べられている(怖…)。

小督局は藤原成範の娘で、時の帝、高倉天皇に寵愛され、琴が上手く、京都一の美貌といわれるほどの美人さん。が、高倉天皇には中宮(后)、平清盛の娘、徳子がいて、小督局のことを知った清盛は小督局に圧力をかける。

自分の身が危ういことを知った小督局は、密かに宮中を去り、嵯峨野に隠れてしまい、高倉天皇はその安否を心配され、源仲国に捜すように命じた…その様子が「平家物語」に描かれていて、嵐山の渡月橋には「琴橋跡」の碑もある。

そんなこんなで二人は逢瀬を重ね、中宮徳子よりも先に子供を産んでしまったことから、またもや清盛から怒りを買い、小督局は出家させられ、引き裂かれてしまう。しかも、高倉天皇が21歳の若さでこの世を去ると、東山の清閑寺に葬られ、小督局も近くに住んで、菩提を弔ったと伝わり、小督局のお墓は高倉天皇陵に寄り添うように建てられているというから、相愛の念が叶ったということか。

ちなみに、小督局の娘、範子は建礼門院徳子の養女となり、賀茂斎院の斎王に、最後は土御門天皇の准母となる。

…ということで、“真言”といっても何が書いてあるのか素人にはよく分からないが、高倉天皇への真実の愛を唱えた“真言”なのであろうかと、“人毛真言”と黒く変色した琴も拝観し、小督局の人生に触れるのでありました~

清水寺随求堂 - モリゾーのひとり言

2025/05/22 (Thu) 09:31:10

2日目。地下鉄九条駅近くのホテルで一泊し、市バス207系統で、清水道バス停で下車。朝8:30からすでに東山界隈は活気がある。人気の観光スポット、清水寺への道のりは、緩やかな坂道を上がるのだが、もうすでに外国人観光客の姿が目立ち、通りのお店も早いもので開店している所もある。

2日目。地下鉄九条駅近くのホテルで一泊し、市バス207系統で、清水道バス停で下車。朝8:30からすでに東山界隈は活気がある。人気の観光スポット、清水寺への道のりは、緩やかな坂道を上がるのだが、もうすでに外国人観光客の姿が目立ち、通りのお店も早いもので開店している所もある。

清水寺は桜・モミジの季節と、それぞれの夜間拝観で、あの清水の舞台とのコラボ写真を撮影し、何回も訪れているが、とにかく人が多いので、しばらく避けてきたのだが、「京の冬の旅」で、清水寺随求堂が公開されるとあって、朝9:00に到着するように早めに出てきた次第。

相変わらずの仁王門の石段を上がり、三重塔近くの随求堂にはすでに4、5人の先客が並んでいて、案内スタッフの数も多い。

随求堂は享保20年(1735)に建立。本尊の大随求菩薩坐像が特別開帳された2018年に一度公開されているが、それでも約22年ぶりというから、相当レア度高めな仏様である。衆生のあらゆる願いに随い、叶えてくれる功徳があるということで、1つだけ願いを聞き入れてくれるそう。

そんなありがたい仏様を、さっそく内陣へと上がらせていただき、拝観。

ガイドブックの説明によると、江戸中期に造られた高さ約1.1mの、身体は金泥、衣は金箔で施され、頭にはきらびやかな宝冠、8本の腕には剣や朔杖などの法具を持ち、手には羂索(けんじゃく)ではなく“蛇”をつかんでいる。円形光背には「大随求陀羅尼」の梵字が描かれ、台座は獅子連座と呼ばれる、獅子が台座の下で伏せている彫刻が見られ、見事な細工が施されていると。台座付近をよく見ると、薔薇なのか牡丹なのか、植物も描かれていて、かなり手の込んだ作品であることが分かり、お参り。

安らかなお顔立ちをじ~っと見入り、人々の願いを受け入れて下さる菩薩さまは「エライなぁ~」と、そのお姿を見れただけでも感謝し、一礼する。

内陣には「大随求陀羅尼」の銅板も飾られ、それを元に版画印刷された、大体45cm四方の紙も販売されていて、物珍しく見るだけにする。

もう1つ、堂下の暗闇をめぐる“胎内めぐり”がある。菩薩さまの真下(地下)に梵字で書かれた石があり、それに触れれば心願成就するという。いわば、長野善光寺の“あれ”と同じである。手すり兼数珠を頼りに、暗闇の中を進み、梵字の石のあるところは、有難く照明が灯っていて、触り、とにかく人が多いので、流れ作業のように移動。イベントを楽しむだけに集中しすぎて、気づいたら願い事はせずに終了~。

まぁ~何にせよ、菩薩さまにお会いできたことだけでも良しとし、ここに訪れることができて、感謝申し上げるのでありました~

清水寺経堂 - モリゾーのひとり言

2025/05/22 (Thu) 09:32:03

清水寺はこの日、経堂で「大涅槃図」を無料で公開していて、堂内へ失礼する。参拝客のほとんどが清水の舞台への拝観だが、経堂にはほとんどいない。

清水寺はこの日、経堂で「大涅槃図」を無料で公開していて、堂内へ失礼する。参拝客のほとんどが清水の舞台への拝観だが、経堂にはほとんどいない。

「大涅槃図」は3月15日、釈迦入滅の日(旧暦2月15)に公開される寺院が多い中、清水寺では2月に公開している。

昨年だったか、東福寺、泉涌寺、真如堂等の「大涅槃図」めぐりをしたものだが、あんな?バカでかい…いや失礼…大きすぎる「大涅槃図」よりは清水寺のは普通の?サイズである。

…と、その前に、まずは釈迦三尊像にお参り。宝冠釈迦如来の脇侍には、象に乗った普賢菩薩と、獅子に乗った文殊菩薩が安置され、天井を見上げれば、岡本信基作の「龍」が描かれている。この「龍」が夜になると、音羽の滝の水を飲むために経堂から抜け出すという云われがあり、清水寺の七不思議とされている。

そんな龍が頭上から釈迦三尊像を見守っている経堂は、平安時代、一切経を所蔵し、全国から学僧が集まる講堂として栄えたと伝えられている。室町時代の「清水寺参詣曼荼羅」には経堂が描かれていないので、応仁の乱によって焼失し、曼荼羅が描かれるまでの間は、建立されなかったことが予想されていて、現在の建物は、寛永10年(1633)に再建されたもので、平成12年(2000)には解体修理されたという歴史がある。

「大涅槃図」は、山田雪渓が描いた作で、東福寺や真如堂などに比べれば「大」とはいえないが、動物たちや弟子たちの嘆き、悲しむ姿や木に引っかかっている薬壺など、釈迦がお眠りになっている姿は変わっていない。「大涅槃図」を見、今年もお釈迦さまの姿に出会えるとは、もう一度手を合わせるのでありました~

八坂庚申堂 - モリゾーのひとり言

2025/05/22 (Thu) 09:33:12

清水寺から産寧坂、二年坂を下り、法観寺の五重塔が見えるとこまで来ると、そういえばこの辺に八坂庚申堂があったことを思い出す。以前訪れた時には、御朱印はなかったのだが、最近のネット検索で御朱印が授かれる情報を知り、立ち寄ってみることに。

清水寺から産寧坂、二年坂を下り、法観寺の五重塔が見えるとこまで来ると、そういえばこの辺に八坂庚申堂があったことを思い出す。以前訪れた時には、御朱印はなかったのだが、最近のネット検索で御朱印が授かれる情報を知り、立ち寄ってみることに。

グーグル地図を頼りに、清水寺への参拝客の人ごみを避けながら八坂庚申堂に到着。ここがいつも繁盛している理由は、カラフルな「くくり猿」の、インスタ映えする影響なのだろう、私も最初はその“節”だったのだが、ちゃんとした由縁のあるお寺であることは、「庚申」という言葉を知ってからである。「庚申」とは、干支の庚(かのえ)、申(さる)の日を意味し、この日、人間の体の中にいる三戸の虫が寝ている間に、体から抜け出して、天帝にその悪行を告げ口に行く。天帝は寿命を司る神なので、悪いことをした人に罰として寿命を縮める力が。ところが、三戸の虫は人間が寝ている間にしか体から抜け出ることができないため、抜け出せないように庚申の日は徹夜をし、告げ口を防ぐ…これを「庚申待ち」といい、平安時代の初期は、青面金剛を本尊として拝み、これは青面金剛が三戸の虫を喰う力があると信じられていたから、この日に睡眠を捧げて、一晩中一心に願い続ければ願いが叶うとされている風習があると。

…ということで、山門の屋根にいる“見ざる言わざる聞かざる”の猿たちに挨拶し、境内へ。あいかわらずのくくり猿がいくえにもカラフルにぶら下がっているお堂をカメラに収めては本堂に向かう。本堂ではTVクルーが撮影していて、何かあるのだろうかと、お参りを躊躇していると、僧侶が私に話しかけてきて、「今日は本堂内に上がれますのでどうぞ…」と促され、靴を脱いで中へ。「今日は…」ということは、普段は入れないということか、内陣の方まで案内して下さり、青面金剛像の前まで上がらせてもらうことに。

「いいんですか!?」と問いかけると、「今日は庚申の日なので…」と言い、「えっ…そうなの?」と納得。偶然訪れたこの日が、今年最初の庚申の日だったようで、ありがたくお参り。

わずか20cm程度のお前立が安置されていて、その背後には厨子があるので、青面金剛像は秘仏ということか…

青面金剛は、末法に乱れた世の衆生を救おうと、お釈迦様と阿弥陀如来様と薬師如来様が相談され、青面金剛となって現れた仏様。元は「夜叉」で、お釈迦様に出会ったことで仏教に帰依するようになり、善神となったと云われ、仏教を信じる人を全力で守るとのこと。飛鳥時代には秦河勝が秦氏の守り本尊として招来したとも。

脇侍には四天夜叉の他、不動明王、弁財天などが祀られていて、じっくりと拝観。

僧侶さんから「こんにゃく炊き」の接待をされ、本堂横の待合所へ。“お気持ち”を支払い、北の方角に向いて食す…今日は何だか、ここへ導かれたような気がして、これも何か“ご縁”ということか、御朱印も拝受し、お礼申し上げるのでありました~

高台寺 - モリゾーのひとり言

2025/05/22 (Thu) 09:34:11

八坂庚申堂から高台寺へ移動。高台寺でも「涅槃図」を公開しているということで拝観。久しぶりの高台寺は、紅葉狩りで夜間拝観に来たことが記憶にあり、もう2、3回は訪れている。豊臣秀吉の菩提を弔うために正室の北政所ねねさんが祈願し、家康がこの土地を整備して創建されたお寺。

八坂庚申堂から高台寺へ移動。高台寺でも「涅槃図」を公開しているということで拝観。久しぶりの高台寺は、紅葉狩りで夜間拝観に来たことが記憶にあり、もう2、3回は訪れている。豊臣秀吉の菩提を弔うために正室の北政所ねねさんが祈願し、家康がこの土地を整備して創建されたお寺。

さっそく拝観手続きをし、書院へ。いきなりの「涅槃図」の拝観となり、案内の方と談笑。話題はやはり、3月15日に催される「大涅槃図」公開の東福寺や真如堂などの話に。大きさは比べ物にならないが、釈迦入滅をきっかけに、慈しむ心を学ぶ機会であると「涅槃図」を見、手を合わせる。「涅槃図」の隣の部屋には、宝冠釈迦如来坐像が安置されていて、お参り。方丈の縁側から広がる枯山水庭園「波心の庭」を眺めては、一旦、方丈から退出し、小堀遠州作の庭園を見ながら開山堂へ。

開山堂には当寺を開山した三江紹益禅師の坐像、北政所の兄である木下家定の木像、当寺造営普請に尽力した堀直政像が安置されている。外陣の欄間には、朱雀なのか鳳凰なのかの絵が描かれていて、向かって右手側の「鳥」が、特に羽の部分が浮き上がっているように見えてすばらしい。

開山堂から霊屋(秀吉夫妻の坐像を安置)でお参り後、丘を上がるように散策路を歩けば、茶室「傘亭・時雨亭」があり、質素な佇まい。そして、緩やかな坂道を下り、竹林ゾーンへ。以前に訪れた時の夜間拝観ではライトアップされた竹の、直線的な陰影が芸術性を増し、素晴らしい光景を体感したが、昼間でもうす暗い竹林は、外国人観光客の映えスポットとなっていて、カメラに収めている姿を見、拝観終了~。

久しぶりの高台寺を訪れ、「涅槃図」にもお会いし、京都らしい風情を楽しむのでありました~

建仁寺西来院(1) - モリゾーのひとり言

2025/05/22 (Thu) 09:35:14

高台寺から東山安井の交差点に出てきて、西に下る。「京の冬の旅」企画に参加している建仁寺の塔頭寺院、西来院へ移動。建仁寺の中でも、一回も訪れたことがない西来院。初公開となる今回は、龍の天井画がメインと、ガイドブックにも載っていて、果たしてどんな寺院なのか期待が膨らむ。

高台寺から東山安井の交差点に出てきて、西に下る。「京の冬の旅」企画に参加している建仁寺の塔頭寺院、西来院へ移動。建仁寺の中でも、一回も訪れたことがない西来院。初公開となる今回は、龍の天井画がメインと、ガイドブックにも載っていて、果たしてどんな寺院なのか期待が膨らむ。

建仁寺北側の北門から入ってすぐの参道坂道を上がり、山門まで来ると、京都らしい小庭に迎えられ、さっそく受付で手続きをする。書置きの御朱印が数種あり、受付の人に聞いてみると、これから拝観で見る屏風を描いた人がデザインしたもので、かなり数がある。私は本尊などのシンプル御朱印を3種拝受し、そのまま室内へ。

その屏風絵は全面金箔を背景に、唐獅子の絵が描かれていて、作者は陳漫(チェン・マン)氏。「どこかで見たような…」と、ネットで調べてみると、建仁寺霊源院でも過去に展示していて、「なるほど…」と納得。メインの天井画「白龍図」も手掛けているとのことで、それは後にして、まずは中庭や枯山水庭園を眺める。

南側の枯山水庭園は、中国の世界遺産「山我眉山」から運び込まれた巨石を揃えたもので、中央の長細く苔が生えている低い築山の周りを、白砂の波が8文字のように描かれていて、“雲”を表しているのだろうか、その背景には岩やモミジ、草木などが生えていて、2023年に作庭したというから、まだ新しい。

中庭は、正方形の空間に竹が数本、白砂から突き立ち、石甕や鉄甕を配し、中には胡蝶蘭かシクラメンかの花びらを沈めていて、作庭は梁雅臣氏と書いてある。建屋の中央に庭に光が射し込む…京都らしい佇まいを見、次の間へ。

建仁寺西来院(2) - モリゾーのひとり言

2025/05/22 (Thu) 09:36:05

横に長い広間には、本尊の地蔵菩薩、建仁寺を創建した中国の禅僧、蘭渓道隆の像があり、説明案内がある。蘭渓道隆像の中に、本人の木像の肖像彫刻の頭部が納められていると。一瞬、写真で見ると、“デスマスク!?”と思ったが違うようで、鎌倉の建長寺に安置されている同像の顔、特にくちびるが同一大であることが分かり、何のために納められていたのか…仏師の置き土産…と、最近の調査で発見されたとのことなので、面白い。

横に長い広間には、本尊の地蔵菩薩、建仁寺を創建した中国の禅僧、蘭渓道隆の像があり、説明案内がある。蘭渓道隆像の中に、本人の木像の肖像彫刻の頭部が納められていると。一瞬、写真で見ると、“デスマスク!?”と思ったが違うようで、鎌倉の建長寺に安置されている同像の顔、特にくちびるが同一大であることが分かり、何のために納められていたのか…仏師の置き土産…と、最近の調査で発見されたとのことなので、面白い。

そして、天井画の「白龍図」が13m×6mの大きさで描かれている。計算したら約43畳分ということなので、かなりの大作である。陳漫氏は中国北京出身。地元の美術学校を卒業してから世界で活躍するアートディレクターの肩書を持っているらしい。

西来院は写真撮影が大丈夫なので、参拝客は寝転んで天井画をカメラに収めたりして、リラックスムード。しかし、天井ばかり見ていると、首が…ってなことになるので、限をつけて方丈へ移動。方丈にはいろんな芸術作品が展示されていて観賞。「涅槃図」「双龍図」他現代アート的な作品を見、「なるほど~」と、自分自身よくわかっていないが、わかっていないことも芸術と捉え、少しインテリジェンスな自分に酔う(なんてね…)のでありました~

にしんそば - モリゾーのひとり言

2025/05/22 (Thu) 09:36:58

昼飯タイムなので、建仁寺北門からすぐのそば屋さんへ入店。店先の看板に、レモンそばに興味を惹かれたのだが、メニューを見ると、にしんそばもあり、今日は寒いので、“レモン”じゃないな…と、にしんそばを注文。

昼飯タイムなので、建仁寺北門からすぐのそば屋さんへ入店。店先の看板に、レモンそばに興味を惹かれたのだが、メニューを見ると、にしんそばもあり、今日は寒いので、“レモン”じゃないな…と、にしんそばを注文。

祇園近くで食べたにしんそばと同様に、にしんの身が柔らかく、にしんの上に星形の大根が乗っていてオシャレ。感想は「旨い」のは当然で、あっという間におツユまで飲み干し、“レモン”はまた次の機会にということで、ごちそうさま~

北白川天神宮 - モリゾーのひとり言

2025/05/22 (Thu) 09:37:56

東山安居バス停から北へ、市バスを乗り継いで銀閣寺道バス停へ。以前訪れた銀閣寺近くの八神社さんと連絡が取れ、約束の時間に待ち合わせ。時間前に境内で参拝し、社務所で御朱印を拝受。アメちゃんも頂き、感謝を伝え、前の旅もこの後、北白川天神宮に寄ったのだが、宮司さんとは会えず、前々から出会えない噂もあり、御朱印はいただけなかったのだが、試しに連絡してみると、大丈夫とのことで、「うそ…」と何だかキツネにつままれたよう。

東山安居バス停から北へ、市バスを乗り継いで銀閣寺道バス停へ。以前訪れた銀閣寺近くの八神社さんと連絡が取れ、約束の時間に待ち合わせ。時間前に境内で参拝し、社務所で御朱印を拝受。アメちゃんも頂き、感謝を伝え、前の旅もこの後、北白川天神宮に寄ったのだが、宮司さんとは会えず、前々から出会えない噂もあり、御朱印はいただけなかったのだが、試しに連絡してみると、大丈夫とのことで、「うそ…」と何だかキツネにつままれたよう。

お約束の時間前に境内にたどり着き、相変わらずの広い境内を散策しお参り。社務所で宮司さんとお会いし、御朱印をお願いする。

待っている間、何気なしに鳥居に掲げられている扁額を見て、「天神宮」の「天」の字が違う。写真の通り「い」の作りが入っていて、宮司さんにそのことを聞いてみると、

「寛文13年(1673)に後陽成天皇を父に持つ照高院道晃法親王が鳥居を建てた」ということで、「昔は、あ~いう書き方もあったのではないかなぁ~」と、本当のところは分かっていないようで、何か意味があるのだろうか…

最初に建てる柱を「いの一番」ともいうが、御祭神の少彦名命は医療や医薬に御利益があるから「医=い」にしたのか…「い」ではなく「平」と考えたら、平和な世の中を望む願いが込められているのか…「夭」という字を間違えないためにしたのか…(これはない)と、妄想がとまらん。

この謎は、私の一生のどこかできっと、シナプスがつながることを願いつつ、宮司さんにお礼を述べるのでありました~

地蔵院(椿寺) - モリゾーのひとり言

2025/05/22 (Thu) 09:39:02

銀閣寺道バス停に戻り、205系統で西へ。北野白梅町バス停まで移動し、南へ下り一条通り(だったかな…)を東へと入ると、椿で有名な地蔵院がある。3月中旬から4月上旬ぐらいに、境内の椿が散るのだが、普通の椿は花ごとポトンと落ちるのに対し、当寺の椿は花びら一枚一枚落ちる珍しい椿。それを過去に見たことがあったが、今回、当寺の寺宝が拝観できるということで、2回目の訪れとなる。

銀閣寺道バス停に戻り、205系統で西へ。北野白梅町バス停まで移動し、南へ下り一条通り(だったかな…)を東へと入ると、椿で有名な地蔵院がある。3月中旬から4月上旬ぐらいに、境内の椿が散るのだが、普通の椿は花ごとポトンと落ちるのに対し、当寺の椿は花びら一枚一枚落ちる珍しい椿。それを過去に見たことがあったが、今回、当寺の寺宝が拝観できるということで、2回目の訪れとなる。

山門を潜り、拝観受付で支払い、境内に失礼すると、本堂の前の「散椿」が立派に植えられていて、2月上旬ではまだ花どころかつぼみさえない状態。花が咲くのもまだまだ先と行った感じで、本堂に上がらせてもらう。

本堂内では学生ボランティアによる説明が行われていて、しばらく聞き耳を立て、初々しいというか、たどたどしいというか、ほぼ暗記したことを話している程度で、私を含め参拝客は温かく見守って拝聴している。

内陣に安置されている本尊、五劫思惟阿弥陀如来坐像は、アフロヘア―の阿弥陀さま。奈良県の五劫院や京都の金戒光明寺などで拝観したことがあるが、こちらの阿弥陀さまは顔の表情が少し微笑んでいるように見える。如来になる前の修行中の阿弥陀さまは、まだ“煩悩”があるのだろうかと、その微笑んでいる“思惟”に面白いことを想像しているに違いない。

そして、珍しい特徴は顔がふっくらとしていて、あのアフロヘア―(螺髪という)が肩にかかり、背中まであるというから、相当考え込んでいるということか…しばらく、じ~っと見ていると、ライオネル・リッチーか!(古い…)はたまた、若い頃のコロッケか!と、ツッコミを入れてみたくなるほど、あの“微笑”は、私の妄想を引き出す力があると、“微笑返し”で手を合わせる。

地蔵院は神亀3年(726)、聖武天皇の勅願により行基菩薩が摂津国、昆陽池の畔に創建したと伝わる古刹。その後、京都の地に移されるが、(省略)焼失を経て、室町幕府将軍の足利義満によって地蔵菩薩を安置。秀吉の時代では、秀吉の区画整理によって現在の地に移ったとされる。

境内にある「散椿」は、北野天満宮で行われた「北野大茶会」が縁で、秀吉から寄贈された椿。一本の木に色とりどりの花が咲くことから「五色八重散椿」ともいう。

そんな「椿寺」とも呼ばれている寺宝は、“アフロの阿弥陀さま”の他に、本堂横の観音堂に安置されている十一面観音も、慈覚大師円仁による一木造りの作で、両脇には雨宝童子(左)と春日龍神(右)が祀られていて拝観。

外に出て、地蔵堂にもお参り。田畑の水を独り占めしようとした農民の一人が、鍬で頬に傷をつけた老翁、すなわち地蔵菩薩であったことを知ってから、心を改めたとする話が残る地蔵菩薩立像…実際に、頬に傷があったらしいが、修復工事でその傷はきれいにされたんだとか。

そして境内には、赤穂浪士を影で支えた大坂商人の天野屋利兵衛のお墓もあり、お参り。数々の寺宝を拝観し、当寺の歴史を知ることができて満足×2。庫裏で御朱印数種を拝受し、京都の旅はここまで~

写真は地蔵堂

また2、飛騨高山の旅 - モリゾーのひとり言

2025/05/16 (Fri) 10:40:04

この間、宗教法人の売買が水面下で行われている情報をテレビで見たが、文化庁が調べた「不活動宗教法人」が全国で4431件あるという。お寺や神社も経営難や後継ぎがいない、後継者不足が原因で、第三者への譲渡が増えているらしい。ここにかこつけて、ブローカーが仲介ビジネスを展開し、相続税逃れやマネーロンダリングに悪用され、犯罪収益を寄附という形できれいなお金に換えている、いわば犯罪の温床となっているとのこと。地方自治体も「解教」させる取り組みをしているそうなのだが、現実は追いついてないと。

…こんな話を聞くと、寺社の経営も大変だぁ~と同時に、寺社を購入し、脱税逃れで、神仏を偽ってお金を貯める輩はいい死に方はしない…と思ってしまう。哀しい世の中ですなぁ~と、ちょっとダークな話になってしまいましたが…

さて、今回は1月上旬に訪れた飛騨の旅の紹介~

山王宮日枝神社 - モリゾーのひとり言

2025/05/16 (Fri) 10:41:44

JRワイドビュー飛騨で高山駅に降り立つと、当たり前だが、去年の10月に訪れた時とは違い、雪も降り、寒さが身に染みる。訪れるにあたり、降雪は十分、計算の内で、ロングコートに登山靴を用意し、それなりに“暖”対策をバッチリにして来ている。

JRワイドビュー飛騨で高山駅に降り立つと、当たり前だが、去年の10月に訪れた時とは違い、雪も降り、寒さが身に染みる。訪れるにあたり、降雪は十分、計算の内で、ロングコートに登山靴を用意し、それなりに“暖”対策をバッチリにして来ている。

長野県松本市に1年間住んでいたこともあり、雪対策にはそれなりに対応できているはずだが、油断はならない。

1日目は前回訪れた一本杉白山神社へ再訪し、お参りをしたが、書置きの御朱印は置いておらず、社務所のポストに用意していた手紙を入れ、送って下さるようお願いする。(後日届き、その節はありがとうございました)

そこから山王宮日枝神社へ移動。春の高山祭は2回も訪れているのに、肝心な例祭を行なっている日枝神社には訪れたことはなく、こんな雪の日に訪れることになるとは…と思いながら、積雪の上をザクザクと進む。

東へと伸びる広い参道、両側に大きな杉の木々が立ち並び、人の歩いた足跡が奥へと幾重にも続き、かなり大きい神域であることが分かる。雪景色もいい具合に風情を醸し出し、時折、枝に積もった雪が落ちる…神霊が降り立つ合図のような?妄想をし、境内へ。

山王宮日枝神社は永治元年(1141)飛騨守平時輔朝臣が近江の日吉大神を勧請したのがはじまり。文禄4年(1595)、金森長近父子が飛騨に入国し、城の鎮護守として現在の地に奉還、山の神である大山咋神を御祭神として、「山王さん」と地元では親しまれている。ちなみに、「大山」は日枝(比叡)を意味し、「咋」は主(あるじ)の意味と考えられている。

参道を進み、正面には社務所、その左手に朱色の第2の鳥居が建ち、石段が上へと続いている。手水舎で身を清め、石段を上がると、御神木である大杉が出迎え、雪にも耐えている大杉は幹周りが7m、高さ43mもあると云い、存在感ある大木。

そして拝殿の前にはお正月バージョンの装いで、建屋があり、正面から見るとまるで、ガンダムのフルアーマー使用な?容姿に見え、思わずほくそ笑む。

拝殿でお参り。拝殿の左手には天満社、稲荷社、右手には産土社、富士社とあり、どの社も屋根に雪が積もる風情と化し、静寂がより厳かな雰囲気を醸し出す。雪景色が清浄を表しているかのように、身が引き締まる想いで、今年一年無事で乗り切れることを祈り、社務所へ。2種類の御朱印を拝受し、冬の日枝神社…大山咋神に感謝申し上げるのでありました~

飛騨天満宮 - モリゾーのひとり言

2025/05/16 (Fri) 10:42:52

山王宮日枝神社から南へ移動し、飛騨天満宮を訪ねる。今回で2回目。交差点にある天満宮は何だか忙しい交通量も相まって、びしゃびしゃの灰色の雪が散らばり歩きにくい。鳥居から失礼すると、境内の地面もシャーベット状になっていて、かなり足元を気にしながら歩く。

山王宮日枝神社から南へ移動し、飛騨天満宮を訪ねる。今回で2回目。交差点にある天満宮は何だか忙しい交通量も相まって、びしゃびしゃの灰色の雪が散らばり歩きにくい。鳥居から失礼すると、境内の地面もシャーベット状になっていて、かなり足元を気にしながら歩く。

こちらはそこそこの参拝客がいて、やはり受験シーズンの年代の方々が合格祈願で訪れている。

お正月用にスロープが設置してあるが、それが返って滑りやすくなっていて、“滑る”というワードをひとり言で言わないように脳裏をかすめ、慎重に玉垣内へと立ち入り、拝殿でお参り。

御祭神はもちろん菅原道真公であるが、当神社は道真公の3男(?)兼茂公が絡んでいる。道真公が大宰府に配流となった折、兼茂公も飛騨権掾(「掾」とは、国司の第三等官、いわゆる政府における「判官」を意味する)として謫居されたそうで、延長元年(923)に道真公をはじめ、一族の無実が認められ、勅許をもって帰都の際、飛騨の里人にいつまでも祭祀が継続するように懇願され、本官に復帰し、創建されたのが始まり。

ちなみに、3男で「?」を付けたのは、菅原一族を調べてみると、兼茂公は3男でなく、8男になっている。飛騨天満宮関連で検索すると「3男」として出てきて、なぜ「3男」なのかは分からないが、飛騨地方では異説として示されているのだろうか…と、まぁ~何にしろ、道真公の御遺徳にすがりたい?…いや失礼…地元の方の崇敬によって成り立っているのは間違いない。

雪の中でのお参りはちょっと身に沁み、引き締まる。拝所には「桧木の御朱印」の貼紙があり、社務所へ伺うと、ペラペラの紙のように薄い桧の木の材質の、書置き御朱印があり、それを拝受。お礼を述べ後にする。

飛騨護国神社 - モリゾーのひとり言

2025/05/16 (Fri) 11:01:40

さて次は、前回も訪れた飛騨護国神社であるが、実はその時にお願いした御朱印が違っていて、よく確認せずにそのまま立ち去った私が悪いのだが、後で気づき、今回も再訪。

さて次は、前回も訪れた飛騨護国神社であるが、実はその時にお願いした御朱印が違っていて、よく確認せずにそのまま立ち去った私が悪いのだが、後で気づき、今回も再訪。

飛騨天満宮からバスで…と、時刻表を見るが、時間に合わず、歩いていくことに。この行動が結果、靴をダメにしてしまうことになるのだが、びちょびちょの足先を我慢して北へ向かい、20分ほどで飛騨護国神社に到着。

3ヶ月と経っていない再訪だが、一面雪景色の境内は、また違った雰囲気を醸し出し、それぞれの拝所でお参り。社務所へ伺うと、また1つ御朱印の種類が増えていて、新たに飛騨匠神社を含めた全4種類に。前回、書いて下さらなかった黄金神社と久和司神社を間違いなくお願いし、拝受。こう何回も訪れるということは、何かのご縁があるということか…深々と降り積もる雪の中で、英霊たちに今回も感謝申し上げるのでありました~

靴 - モリゾーのひとり言

2025/05/16 (Fri) 11:04:24

まちの博物館前バス停からバスに乗り、車内で気づいたら、靴はずぶ濡れ状態。冷たい感覚に「これはいかん!」と、高山市内の靴屋をネット検索し、バス路線上の市民文化会館バス停近くに靴屋がある事を知り、立ち寄る。

まちの博物館前バス停からバスに乗り、車内で気づいたら、靴はずぶ濡れ状態。冷たい感覚に「これはいかん!」と、高山市内の靴屋をネット検索し、バス路線上の市民文化会館バス停近くに靴屋がある事を知り、立ち寄る。

防寒・防水の靴コーナーのエリアへ行くと、「あった!」と、さすが豪雪地域の靴屋は豊富にそろっていて、長靴や雪道専用の靴まである。この高山の旅に出掛ける前に、名古屋市内の靴屋で雪道用の靴を探したが、どこも長靴ばかりで、仕方なく登山靴で大丈夫かと履いてきたが、その登山靴も使い古した感のある靴なので、もう寿命であったことは明白で、雪道を舐めていた私が悪いのだが、もう買うこと決定の、値段を見ると、正月セールなのか、そこそこに安い。

現地で靴を買うことになるとは、しかも履いていた登山靴は〇〇〇円で引き取ってくれるという、なんてありがたいサービスなんだと、靴屋さんの温情に感謝し、新しい靴で復活。

今日はもう、駅近くのホテルに泊まるだけだが、その前に明日行く、白川郷への高速バス予約をしないといけないので、飛騨バスターミナル受付へ移動し、手続き。高山発9:00のバスは満席、始発の7:20だと空いているという。仕方がないので、始発を選択し、やはりこの時期の白川郷は人気の観光スポットなので、とりあえず席を確保でき一安心。ホテルで一泊し就寝…。

写真は飛騨天満宮の手水舎

白川郷展望台 - モリゾーのひとり言

2025/05/16 (Fri) 11:05:38

翌朝。富山行き7:20発のバスに乗るため、15分前ぐらいにバスターミナルへ行くと、行列が。そのほとんどが外国人で、ほとんどというか、私以外日本人はいない。そんな始発なのに、満車状態のバスは揺られること50分ほどで白川郷に到着。

翌朝。富山行き7:20発のバスに乗るため、15分前ぐらいにバスターミナルへ行くと、行列が。そのほとんどが外国人で、ほとんどというか、私以外日本人はいない。そんな始発なのに、満車状態のバスは揺られること50分ほどで白川郷に到着。

この日も止むことない雪の中、まずは展望台を目指すのだが、方向感覚が分からず、バスの運転手に聞いて、指し示す坂道を教えてくれ、お礼を述べ向かう。

観光客向けに、かなり整備された道路や立て看板が設置されていて分かりやすくなっていて、合掌造りの家々を眺めながら中腹へと向かう坂道をひたすら上がる。20分ほどで到着。晴れていれば絶景が拝めたであろう今日の天候は、朝から降雪が続く気配で、ホワイトアウトまではいかないが、全体が白くぼやけてしまうほど、くっきりとは見えない。

観光協会の判断で降雪量が多いと、展望台は封鎖されてしまうので、まだ来れただけでも良しとし、しばらく白川郷の風景を楽しむ。展望台には飲食のできる施設もあるが、早朝ではまだ営業しておらず、限をつけ下山する。

白川郷界隈 - モリゾーのひとり言

2025/05/16 (Fri) 11:06:28

白川郷は地図を見ると、おみやげや食事のできる表街道と、集落を散策できる裏街道があるようで、裏街道を進む。道路の脇には水路が流れ、水の透明度から良い水質と分かるくらいに、しかも雪解け水の冷たい感覚が視覚だけで伝わり、一向に降り止まない雪がより寒さを助長させるような、そんな中で、同じ方角を向く合掌造りの家々を眺めては、整備された道路には雪は積もっておらず、地熱式の特別仕様の道路なのだろうかと思いながら、観光地としての“おもてなし”を感じ、まだ人の賑わいのない静かな雪景色を堪能。

白川郷は地図を見ると、おみやげや食事のできる表街道と、集落を散策できる裏街道があるようで、裏街道を進む。道路の脇には水路が流れ、水の透明度から良い水質と分かるくらいに、しかも雪解け水の冷たい感覚が視覚だけで伝わり、一向に降り止まない雪がより寒さを助長させるような、そんな中で、同じ方角を向く合掌造りの家々を眺めては、整備された道路には雪は積もっておらず、地熱式の特別仕様の道路なのだろうかと思いながら、観光地としての“おもてなし”を感じ、まだ人の賑わいのない静かな雪景色を堪能。

雪だるまも手を広げ、“歓迎~”と言っているような陽気な笑顔でいて、こちらも自然と笑顔がこぼれる。

白川郷は飛騨地域の中でも険しい地形に、急斜面地を縫う庄川が流れ、その流域に形成された集落。夏は涼しく過ごしやすいが、冬は積雪170cm以上になる豪雪地帯で、そんな中で住民同士の相互扶助の営みが根強く、「結」の心を大切にしている。厳しい自然条件の中で、村をあげてみんなで協力する…特に茅葺屋根の吹き替えなどは、先人たちの生活の知恵を取り入れ、木の梁を山型に組み合わせて建てる…それは、掌を合わせる「合掌」に見えることから“合掌造り”と呼ぶようになり、雪質が重い白川郷の自然環境に適した構造となっている。急勾配の屋根は雪下ろしの作業軽減もあるのだろうが、それにしてもよく造れるものだと感心し、散策は続く。

明善寺鐘楼門 - モリゾーのひとり言

2025/05/16 (Fri) 11:07:24

道なりに進むと、明善寺の庫裏まで来たが、まだ開いておらず、入館するにはまだ早いので、先の鐘楼門、本堂の境内へ移動。境内と言っても雪に埋もれているので、どこまでの範囲が境内なのかも分からず、建物だけを頼りに向かう。

道なりに進むと、明善寺の庫裏まで来たが、まだ開いておらず、入館するにはまだ早いので、先の鐘楼門、本堂の境内へ移動。境内と言っても雪に埋もれているので、どこまでの範囲が境内なのかも分からず、建物だけを頼りに向かう。

まず、道沿いにある鐘楼門。中々、味のある造りで、屋根は茅葺き構造、4本の柱に支え木で2本、計6本で支え、明善寺創建以来の建造物らしい。人足、1425人を要したと記されていることから、ここでも「結」の精神が生きづいている。大晦日には除夜の鐘でも鳴るのだろう…雪深い中での“ゆく年くる年”が想像でき、「風情あるなぁ~」と見上げる。

鐘楼門を潜り、本堂へ。本堂は屋根から落ちる雪除けのためか、本堂側面にビニールを張り付けて久を造り、その周りは雪が本堂を取り囲むように雪深い。

本堂は飛騨高山の国分寺の七重塔建立を手掛けたあの棟梁が建築。屋根はもちろん茅葺きで、こちらは9192人の人足であるというから、村総出で手伝ったに違いない。

本堂でお参り。雪の中でのお参りは、こうも厳粛な気分にさせる効果があるものなのかと、座禅をしたときの感覚に似ていて、スッキリした状態で次へ。

白川八幡神社 - モリゾーのひとり言

2025/05/16 (Fri) 11:08:20

明善寺から表街道に出てきて、白川八幡神社へ。鳥居の先の境内は明善寺同様、積雪で境内の広さが分からない。本殿の他、2つの建造物が配され、とりあえずは手水舎で身を清める。

明善寺から表街道に出てきて、白川八幡神社へ。鳥居の先の境内は明善寺同様、積雪で境内の広さが分からない。本殿の他、2つの建造物が配され、とりあえずは手水舎で身を清める。

冷たすぎる水の“洗礼”を受け、周りの空気がこもっているかのような静けさの中、こちらも拝殿にビニールの囲いがしてあり、少しは暖かい空間でお参り。

白川八幡神社はネットによると、正確にはいつ創建されたのかは分からないが、かなり古い起源であるとのこと。歴史の記録に登場した最初は、17世紀に内ケ島の代わりに萩町を統治した武将の山下氏勝によって再建された時で、本殿の隣に建てられている釈迦堂も同じ時代で、神仏習合の名残が表されている。釈迦堂は寛永4年(1627)に山下氏によって建立されたが、山下氏が徳川家康から名古屋城築城の命を受けた際に、諸国の彫刻家に彫らせた阿弥陀、釈迦、日輪、月輪の4躰の像が山下家の氏神として崇敬されてきたと云われていて、この4躰が安置されているかどうかは、中を覗くことができないので分からないが、案内には“納められている”とあるので、安置されているのだろう釈迦堂にもお参り。

本殿の左隣には「神酒殿」という建造物もあり、そこで神社のお神酒が造られ、毎年10月14、15日に行われる「どぶろく祭り」が有名で、農業シーズンの終わりに収穫を神に感謝するための“祝い”の祭りで、当日は参拝者にもお神酒が振舞われるという。この祭りを前々から行きたいとは思っているのだが、タイミングが合わず、いつかまた訪れたいと願う。

積雪の中の境内…ネットの写真を見るまでは、境内の敷地が狭いと思っていたが、やはり雪の視覚効果は計り知れないと、この時期の冬景色を楽しむのでありました~

であい橋 - モリゾーのひとり言

2025/05/16 (Fri) 11:09:13

白川八幡神社の社務所には、御朱印の郵送依頼は受け付けていないと貼紙があり、どぶろく祭りの時だけにしか頒布してないので、仕方がない。諦めて表街道へ移動し、道標に従い、次の目的地、「合掌造り民家園」へ行くため、庄川から西のエリアに架かる橋を渡る。

白川八幡神社の社務所には、御朱印の郵送依頼は受け付けていないと貼紙があり、どぶろく祭りの時だけにしか頒布してないので、仕方がない。諦めて表街道へ移動し、道標に従い、次の目的地、「合掌造り民家園」へ行くため、庄川から西のエリアに架かる橋を渡る。

かなり長い吊り橋であるが、足元はコンクリート製で揺れも感じないほどに、足元が竦むほどの高さでもなく、快適に渡れる橋だが、人の多い観光地…大勢乗ったら…100人乗っても大丈夫…的なことなのだろうと、一休さんのように“気にしない~”と渡る。

周りの景色を眺め、“山河”とはこういう景色を言うのだろうと、素晴らしい景観を拝み、せせらぎ公園へと向かう。

合掌造り民家園(1) - モリゾーのひとり言

2025/05/16 (Fri) 11:10:12

広い駐車場には、観光バスからぞくぞくと降りてくるツアー客がいて、ツアーコンダクターが率いる団体がであい橋へと誘導し、その姿をしばらく見る。橋は大人数でも本当に大丈夫なのだろうかと…それにしても、外国人率が高い。この間、テレビのニュースで、札幌雪祭りのスタッフに雪玉を当て、どんな反応があるかを撮影していた外国人がいて、それを見ていた同じ外国人が注意し、その日本人スタッフを宥めていた動画を見たが、不愉快極まりない行為に腹が立つ。外国人のフォローがなければ、どうなっていたであろうかと。こういうマナーのない外国人(に限ったことではなく、日本人もそうだが…)は、その国のルールくらい学んでから来日して楽しんでいただきたいものだと思う。

広い駐車場には、観光バスからぞくぞくと降りてくるツアー客がいて、ツアーコンダクターが率いる団体がであい橋へと誘導し、その姿をしばらく見る。橋は大人数でも本当に大丈夫なのだろうかと…それにしても、外国人率が高い。この間、テレビのニュースで、札幌雪祭りのスタッフに雪玉を当て、どんな反応があるかを撮影していた外国人がいて、それを見ていた同じ外国人が注意し、その日本人スタッフを宥めていた動画を見たが、不愉快極まりない行為に腹が立つ。外国人のフォローがなければ、どうなっていたであろうかと。こういうマナーのない外国人(に限ったことではなく、日本人もそうだが…)は、その国のルールくらい学んでから来日して楽しんでいただきたいものだと思う。

…と、話が逸れてしまったが、駐車場から民家園へ向かう途中には、おみやげ屋やお食事処があり、まだ営業時間にもなっていないのでスルーして正門へ。

園内の受付で手続きを済ませ、傍らには長靴のレンタルなどの対応も充実していて、さっそく中へ。

合掌造り民家園は、かつて岐阜県と富山県の県境にあった馬狩集落はトヨタ自動車に買収され、加須良集落は昭和42年(1964)に集団離村したことにより消滅し、合掌造りなどの建造物をここ、白川郷に移築。全25棟他、水車小屋や神社など、当時の暮らしや文化をそのまま伝えている“野外博物館”と謳っている。

道順通り緩やかな坂を進むと、まずは“かたりべの館”と呼ばれる一般民家の合掌造りから失礼し、室内の1階はビデオ観賞、2階には養蚕の道具やレプリカ模型が展示、3階は大きな梁の骨組みが分かる“屋根裏部屋”…といっても、かなり広いスペースとなっているが、雪国で暮らす生活の知恵が垣間見える。

合掌造り民家園(2) - モリゾーのひとり言

2025/05/16 (Fri) 11:11:02

そんな合掌造りがいくつも配されている園内を廻り、凍った池の表面に雪が降りしきり湯気が出ている光景や、茅葺屋根に積もる雪の風景など、どこから切り取っても絵になる景色が拝め、中々良い雰囲気。

そんな合掌造りがいくつも配されている園内を廻り、凍った池の表面に雪が降りしきり湯気が出ている光景や、茅葺屋根に積もる雪の風景など、どこから切り取っても絵になる景色が拝め、中々良い雰囲気。

意外と人が少ない園内は、ゆったりと自分のペースで散策することができ、久から覗き込んで屋内に入れるかどうかを繰り返し、いつしか、“お休み処”という家屋に。

中に入ると、火の点いた囲炉裏をステージに、おばちゃんが「どうぞどうそ」ともてなしてくれ、ちょっとした軽食にぜんざいをお願いし、食す。やさしい味のぜんざいを味わい、ホッと一息。囲炉裏の火がより暖かさを増し、田舎風情の伝統が感じられる良さを体感。

その後も園内を散策し、静かなる冬景色を堪能するのでありました~

明善寺庫裏 - モリゾーのひとり言

2025/05/16 (Fri) 11:12:09

民家園から来た道を戻り、であい橋では、来た時よりも多くの観光客がひっきりなしに往来している。白川郷界隈からもう一度、明善寺へ移動し、営業時間中の庫裏へ失礼し、受付を済ませる。

民家園から来た道を戻り、であい橋では、来た時よりも多くの観光客がひっきりなしに往来している。白川郷界隈からもう一度、明善寺へ移動し、営業時間中の庫裏へ失礼し、受付を済ませる。

明善寺の縁起によると、延宝8年(1680)に白川村の本覚寺が真宗大谷派から本願寺派へと転化した際に、大谷派本山は阿弥陀如来と名号を取り上げて、村内の大谷派の門徒に与えた処置をする。元文元年(1736)、玄西が再び大谷派の寺院を創建したことにより、延享元年(1744)、本山より寺号を許されて明善寺と称すようになる。

そんな中で文化12年(1817)に庫裏は建立され、飛騨高山の棟梁や地方の村民の協力のもと、3年の歳月で完成したという。針や鎹(かすがい)を一切使わず、雪を落とすための60度に近い傾斜を保つ切妻屋根は、茅葺きで施し、合掌造りそのままの特徴を生かし、強固な建造物としての“郷土館”として残っている。

こちらの庫裏は白川郷の中でも、5階建ての最大のもので、檜の柱に焚火の煙で漆塗りのような光沢を放っているほどだと。

さっそく順路通り進み、2階以上、養蚕で使われた器具や農具が展示され、1つ1つ見学していく。内部の造りは民家園で見た合掌造りとほぼ同じ構造で、その雰囲気を楽しみ、1階へ移動し仏間へ。

阿弥陀如来さまにお参りし、堂内の障子の上に描かれた絵の数々。人間国宝(だったかな?)浜田泰介作のいろんな富士山の絵が描かれていて、一種のアトリエのように観賞。囲炉裏の居間へと移動し、小休止。四角い囲炉裏の周りに置かれた薄い座布団に座り、周りを見回す。

天井は煙が屋根裏まで届くようにスノコ状になっていて、煤でいぶされた梁や板間は黒く、住居の耐久性を高める生活の知恵があり、囲炉裏の上に吊ってある「火天(ひあま)」という板が、立ち昇る火の粉を遮断し、熱と煙を分散させる機能があることを知り、昔の人はよく考えているものだと感心する。

白川郷での生活は、豪雪に耐えられる先人たちからのアイデアによって引き継がれていることを内覧で知り、この囲炉裏の空間を肌で体感。白川郷の歴史を垣間見るのでありました~

山口の旅(3) - モリゾーのひとり言

2025/04/24 (Thu) 11:03:47

春はどこへ行こうか迷っていましたが、結局、滋賀県の大津市、長野県諏訪市、松本市と行ってきました。もちろん花見ですが、諏訪には「御頭祭」をメインに一度は見てみたいと

思っていて、私にとっては、中々、内容の濃い旅となり、念願叶ったって感じ。

…ということで、山口の旅、最終日まで紹介~

阿弥陀寺(1) - モリゾーのひとり言

2025/04/24 (Thu) 11:04:58

4日目は防府市内から北東方面の牟礼山にある阿弥陀寺へ行く。駅前から始発の阿弥陀寺行きのバスに乗り、終点に着いたときは朝9:00ごろ。事前に宝物館拝観の予約を入れていて、その時間に合わせ訪れた次第だが、12月中旬というのにモミジが素晴らしい。まだ十分に楽しめる紅葉狩りをしながら、今年は本当に見頃が遅れていることを実感し、期待していなかった分、うれしさ倍増である。

4日目は防府市内から北東方面の牟礼山にある阿弥陀寺へ行く。駅前から始発の阿弥陀寺行きのバスに乗り、終点に着いたときは朝9:00ごろ。事前に宝物館拝観の予約を入れていて、その時間に合わせ訪れた次第だが、12月中旬というのにモミジが素晴らしい。まだ十分に楽しめる紅葉狩りをしながら、今年は本当に見頃が遅れていることを実感し、期待していなかった分、うれしさ倍増である。

仁王門の仁王像に挨拶し、寺域の雰囲気を味わいながら石段を上がると、宝篋印塔や五輪塔、観音橋付近からの景色、こちらもモミジの彩りに魅せられパチリしまくる。

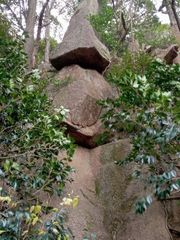

山門にたどり着くと、右手に当寺の開祖である重源上人がよく腰掛けられたとされる「霊石」、その奥には重源上人が当寺を建立した由縁である阿弥陀如来がお立ちになって霊示を授けた「影向石」があり、きれいに祀られている。

阿弥陀寺は奈良東大寺再建のため、全国を大勧進で行脚した重源上人が周防国務管理在任中に建立したお寺。山地は断崖絶壁の急峻な土地柄であるため、竣工までかなりの苦労を要したという。

境内には本堂を始め、念仏堂、経堂、開山堂などを配され、寺域は広い。本堂から護摩堂、庫裏周辺には池があり、その周りのモミジの木々が色鮮やかに映え、ここでもパチリ。

本尊の阿弥陀如来さまにお参りし、庭の手入れをしているお寺の方にご挨拶し、約束通り宝物館を拝観する。

阿弥陀寺(2) - モリゾーのひとり言

2025/04/24 (Thu) 11:05:51

本堂から「あみだ橋」を渡った先の奥に収蔵庫があり、境内には数匹の猫が放し飼いされていて、案内の方に馴れているので一緒に入ろうとする。猫には我慢してもらい、早速拝観。

本堂から「あみだ橋」を渡った先の奥に収蔵庫があり、境内には数匹の猫が放し飼いされていて、案内の方に馴れているので一緒に入ろうとする。猫には我慢してもらい、早速拝観。

案内の方がひとつひとつ説明して下さり、重源上人坐像や金剛力士像などが並ぶ仏像群を正面に、大きな鉄窯風呂や、例祭などで使用した和紙でできた白装束などを安置。その中でも国宝に指定されている「鉄宝塔」は、重源上人によって鋳造されたもので、塔身部正面には水晶の舎利塔が納まっている。鉄サビ具合が往古の歴史を物語っていて、普通は石での作製が多い中、鉄で仕上げられた経緯はやはり、たたら製造が盛んであった当地域の特徴からだろうか、確かに珍しい。仏舎利が本物かどうかは分からないが、宝物を拝観し御朱印も拝受し、お礼を述べ境内を散策。

開山堂から奥は、ハイキングコースへと繋がる谷となっていて、水の勢いがあれば滝がながれるであろう川は、水量がないのでちょろちょろって感じ。そんでも、周りの景色は秋深まる雰囲気が漂い、ちょっと肌寒い。初夏にはあじさい祭りが催されるほどの“アジサイ寺”としても有名なようで、紅葉狩りもできる“モミジ寺”としても有名な当寺にこの時期、訪れたことはラッキーで、誰もいない境内で紅葉狩りを満喫するのでした~

春日神社 - モリゾーのひとり言

2025/04/24 (Thu) 11:06:40

阿弥陀寺から坂道を下り、次は近くの春日神社へ向かう。坂道を下りながら平野を見渡す形で右手に目を向けると、山陽新幹線がトンネルへ吸い込まれる光景を見、ここが山の中を通っていく路線だったのかと、あっという間に消えていく新幹線を見送りながら、“撮鉄”ならば絶好の場所であるだろうと、その風景を楽しむ。

阿弥陀寺から坂道を下り、次は近くの春日神社へ向かう。坂道を下りながら平野を見渡す形で右手に目を向けると、山陽新幹線がトンネルへ吸い込まれる光景を見、ここが山の中を通っていく路線だったのかと、あっという間に消えていく新幹線を見送りながら、“撮鉄”ならば絶好の場所であるだろうと、その風景を楽しむ。

木々が生い茂る中を、春日神社の側面から入る参道から失礼すると、後で知ったことだが、近くにある山口県農業大学から遷宮された牛森社が春日神社の末社として祀られていて、他にも猿田彦社もあり、先にお参り。

森の中を抜け、境内にたどり着くと、社域はそこそこに広く、“春日”という名称から当然の如く、シカの銅像が配され、かつては戦争で銅が拠出された銘文も書かれている。

拝殿でお参り。御祭神は武甕槌命、斎主命(いわいぬしのみこと)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)他が祀られ、由緒としては、文治2年(1186)、周防国司として防府に下向した藤原氏がその祖神である奈良春日大社の御分霊を祀ったことが始まりで、先ほどの重源上人が分霊したとの説もある。

境内には「太鼓楼」と呼ばれる、かつては時間を知らせていた建物があるが、見た目は西洋式の”鐘楼“のような建物である。社務所で御朱印を拝受し、帰りは正式参拝で歩く真っすぐの参道から失礼するが、参道には桜の木々が並び、春の時期の咲き誇る桜並木を想像しながら1つの立看板を見る。

「ハート桜?」

咲いた時の枝ぶりが、見る角度によってハートの形に見えることから名付けられたと。その一本の桜の木は30年ほど前に、地元の人たちの寄贈した「陽光桜」という品種で、3月中旬ぐらいに咲き、すぐに散る、期間が短い桜とのこと。今は枝だけの桜だが、満開の時期には“映え”目当てで訪れる人の賑わいが目に浮かぶようで、「へぇ~」と感心し、ハート桜に何とはなしに触れるのでありました~

芳松庵 - モリゾーのひとり言

2025/04/24 (Thu) 11:07:27

農業大学入口バス停から防府駅へ戻り、昨日、お約束をしていた老松神社の御朱印を授かりに、駅前観光協会のレンタサイクルで移動。老松神社の方に感謝申し上げ、そこから再び防府天満宮へ。

農業大学入口バス停から防府駅へ戻り、昨日、お約束をしていた老松神社の御朱印を授かりに、駅前観光協会のレンタサイクルで移動。老松神社の方に感謝申し上げ、そこから再び防府天満宮へ。

初日に訪れた防府天満宮であるが、訪れたかった茶室「芳松庵」が営業時間終了であったため、今日、訪れた次第。

参道から第2鳥居付近にある芳松庵の門の奥からすでに、溢れんばかりのモミジの彩りが目に飛び込んできて、期待大。ちなみに、芳松庵の真向かいは、前に説明した伊藤博文が学んでいた大専坊である。

門から失礼し、和のテイストが散りばめられた飛び石の中の木々や苔、玄関広間の生け花、建屋は何となく新しいが、茶室らしく見合った造りで、さっそく玄関で受付を済ませ室内へ。

1階大広間で抹茶と茶菓子の接待を受け、縁側から望む庭園を眺めては、ゆったりとした時間を楽しむ。庭園は秋の風情を醸し出し、遅れたモミジもまだ健在だが、所々に散った落葉が苔を隠し、それもより美しさを増している。

限をつけ、離れの茶室へ向かう渡り廊下は、池の上に架けられていて、落葉が沈む池に鯉が行き来して泳ぐ姿を上から眺め、これも美しい。茶室からの眺めもまた違った風景が望め、先ほどの大広間上の2階部屋からも同様に良く、小説家なら落ち着いて作品が執筆できるであろう空間となっている。屋内はどこの室内も天井が凝っていて、お客様をお迎えするための工夫が施されていて、おもてなしの精神が表れていてオシャレ。

室内から庭園へ。石畳を歩き、池沿いからの建屋全体を見、モミジも終わりに近い季節となり、冬の雪景色も美しいのであろうと、しばらくこの静寂を味わい、堪能するのでありました~

満願寺 - モリゾーのひとり言

2025/04/24 (Thu) 11:08:19

防府天満宮から一旦、鳥居を抜け、一本西の道を入っていく。“社町”界隈を進むと、防府稲荷神社の赤鳥居がずらりと坂道を、ドミノ倒しの倒れる前のように建てられていて、その右側には防府天満宮への西参道、「春風楼」へと続く道、その左側には満願寺への山門が見え、近くのモミジの木が真っ赤に色づいている。

防府天満宮から一旦、鳥居を抜け、一本西の道を入っていく。“社町”界隈を進むと、防府稲荷神社の赤鳥居がずらりと坂道を、ドミノ倒しの倒れる前のように建てられていて、その右側には防府天満宮への西参道、「春風楼」へと続く道、その左側には満願寺への山門が見え、近くのモミジの木が真っ赤に色づいている。

石段を上がり、山門を潜ると、さらに壁?のような石段が続き、お城のような石垣が二段、周りには墓地となっていて、上がった先の境内には本堂、鐘楼がある。

満願寺は周防国観音霊場の第14番札所で、創建は神亀年間(724~729)と伝えられる。もとは安芸国吉田(現、広島県高田郡吉田町)にあった天台宗の阿弥陀院で、毛利元就の時代に、真言宗に改宗し、毛利家の祈願所となり、住職は京都仁和寺の門弟が代々続いているそうで、かなりな古刹であることが分かる。

本堂でお参り後、庫裏で御朱印をお願いし拝受。高台から望む防府市内や境内に広がるお墓をいつも眺めている観音像に“あいさつ”し、今日はちょっと曇り空だが、時々現れる晴れ間から射す後光がやけによく見るなぁ~と、旅愁に浸るのでありました~

江泊神社 - モリゾーのひとり言

2025/04/24 (Thu) 11:09:08

防府駅へ戻り、観光協会に自転車を返却し、徳山行きのバスに乗って牟礼バス停で下車。川沿いを南へ20分ほど歩いた所にある江泊神社へ。至って村社といった雰囲気の地元の神社だが、鳥居下には「禁止」のロープが掲げてあり、境内に入ってはいけないのだろうかと思ったが、車の進入禁止ということだろうと、遠慮なく失礼する。

防府駅へ戻り、観光協会に自転車を返却し、徳山行きのバスに乗って牟礼バス停で下車。川沿いを南へ20分ほど歩いた所にある江泊神社へ。至って村社といった雰囲気の地元の神社だが、鳥居下には「禁止」のロープが掲げてあり、境内に入ってはいけないのだろうかと思ったが、車の進入禁止ということだろうと、遠慮なく失礼する。

鳥居が西側にあり、入って左手に拝殿・本殿、その傍らには大きな御神木であろう、クスノキが、よく見ると、根元の幹には注連縄が施されていて、威厳?を保っているように見える。

拝殿でお参り。由緒看板には江戸時代の宝暦6年(1756)に沖ノ原(現在地より北へ20kmほどのところ)に鎮座とある。ここ右田の領主であった毛利内匠氏が開墾の際に、龍神宮を祀ったとのことで、雨乞いの祈祷でもしたのだろうかと妄想が膨らむ。春秋の御祭祀の時にはお米を奉納したらしく、この地域が開作地であることが読み取れる。

御祭神は火産日命(ほむすびのみこと)。奥津彦命、奥津姫命、豊玉彦命(配祀神)。

火産日命は別名「カグツチ」。火の神様であり、奥津彦命、奥津姫命はかまどや台所の神様。いわゆる…炊飯ジャーの神様?やん…と、妄想が過ぎますが、やっぱし五穀豊穣を始め、防災、商売繁盛などの御利益があり、耕作地が盛んだったこの地域の村では、頼りにしていた神様であったと改めて納得。

拝殿でお参り。拝所上を見上げれば、龍の彫刻が青く(色褪せているだけ)印象的な“オブジェ?”と、しばらくにらめっこ。

社務所はなく、宮司宅へ問い合わせしてみると、御朱印はもうやっていないということで、諦めて次へ。

塩釜厳島神社 - モリゾーのひとり言

2025/04/24 (Thu) 11:10:08

防府駅へと戻り、次は昨日、レンタサイクルで行った磯崎神社のさらに西の、中関という場所へ移動する。レンタサイクルで行ける距離ではないので、バスを利用し、中関バス停で下車し、10分ほど南へ歩いて行った所にある塩釜厳島神社を訪ねる。

防府駅へと戻り、次は昨日、レンタサイクルで行った磯崎神社のさらに西の、中関という場所へ移動する。レンタサイクルで行ける距離ではないので、バスを利用し、中関バス停で下車し、10分ほど南へ歩いて行った所にある塩釜厳島神社を訪ねる。

一之宮玉祖神社でいただいた御朱印の中に、当神社が含まれていたので、これはぜひにと思い、急遽、計画に盛り込んだのだが、帰りのバスの最終時刻までの滞在時間30分ぐらいなので、急ぎめで歩く。

高架下を潜り、集落の中をしばらく進むと、道路に面して鳥居が建ち、山を背景にして社殿が建っている。境内にはモミジの木々もあるが、終盤の“落葉絨毯”になっていて、そんでも十分色を添えていて美しい。

ここ中関は歴史的に見ると、萩藩7代目の毛利重就(しげたか)が塩業を中心に産物や商品を船で運ぶ港の整備を行い、岩国領であった上関、長府藩であった赤間関(下関)との中間地点に、風向きによってどちらでも停泊できるように萩藩の港として、港の発展に力を注ぐ。また、防府地域への旧山陽道や萩往還から離れていて、人や物流の妨げになっていたので、明治20年(1887)には中関港への道路建設が計画され、2年後に完成、インフラ整備が行われている港町である。

そんな港の発展に貢献した毛利重就公の威徳を称える石碑が「記念碑」として建っていて、初めて訪れた人にはわからないだろう、私も知らなかったのだが、何とはなしに見入る。

石橋を渡り拝殿でお参り。

塩釜厳島神社は、明和3年(1766)、中関本町に厳島神社が創建され、昭和40年(1965)に塩釜神社に合祀され、現在の社名となっている。この塩釜神社は明和4年(1767)、塩田築立の鎮守として奥州の塩釜神社を中関の猿伯に勧請していて、明治26年(1893)に現在地に遷宮…とある。昔は塩田事業だが、今は港の安全、航海安全を“鎮守社”として崇められてきたのだろう、地元になくてはならない神社となっている。

波止場の方向には第一の鳥居があり、停泊している漁船やヨットを見、夕暮れ時の港…バスの時間もあるので、そんなに長居はできないが、しばし、港の風景に癒されるのでありました~

宇佐八幡宮 - モリゾーのひとり言

2025/04/24 (Thu) 11:11:11

最終日。防府駅バスターミナルから堀行きのバスに乗って20分ほど、鈴屋バス停で下車し、すぐ近くの鳥居から望む長い石段を見上げては「…」となる。

最終日。防府駅バスターミナルから堀行きのバスに乗って20分ほど、鈴屋バス停で下車し、すぐ近くの鳥居から望む長い石段を見上げては「…」となる。

時刻は朝8:00。朝靄が発生していたのだろうか、参道は湿気を帯びた空気感となっていて、何となく神々しい雰囲気が漂う中、ゆっくりと上がって行くと、シャクナゲの木々がやけに多く、参道周りはうっそうと茂っている。

途中、維新志士の供養塔?や「赤さま」という石の祠があり、説明看板を一通り読む。「赤さま」は赤ちゃんの身体・健康の神様として、この地方では古くから厚い信仰を集めていて、初宮まいりには、十二重ねのお団子をお供えする「赤さま参り」があり、その団子は決して焼いて食べたりしてはいけないという風習があるとのこと。食べたらどうなるんだろう…と鬼と化した「赤さま」が襲ってくるのだろうか…と、妄想が膨らむ。

石段参道を上がり、ようやくたどり着いた境内には、拝殿の茅葺屋根が歴史を感じさせる趣きが漂い、さっそくお参り。

宇佐八幡宮の創建は寛平3年(891)、当地の住人、佐々木徳寿丸が大分の宇佐神宮に参拝したのをきっかけに、矢筈岳中腹の伊勢山に勧請したのが始まりとされる。その後、天文2年(1533)に八幡宮の神霊が鈴宝山の大岩の上に現れ、そこで久満佐渡左衛門慰重友という人が社殿を建立し、移築したと。拝殿は平成15年(2003)に大祭事業として建築当時の茅葺屋根を再現したとあるので、まだ新しかったことを知り、先ほど説明した神霊が降り立った“大岩”が拝殿左手に鎮座されているので見に行く。

“大岩”は「飛座船石」というらしく、確かに船の形をした長い石で、苔が生えている分、神々しさを感じる。重友さんが見た?という神霊とは、果たしてどんな姿だったのだろう…と、ドリフのコントで「あんたは神さまかい?」「いんや、私は神さまじゃよ」という会話を思い出し、静寂の中で一人ほくそ笑んでしまう。

社務所はまだ開いていないので、9:00からの開所まで境内を散策。朝陽が徐々に広がる光景を眺め、ここからの景色もすばらしく、色を添えるモミジは落葉となっているが、たぶん、シャクナゲで有名なのだろう、5月あたりに咲くシャクナゲを想像しては楽しむ。

9:00となっても宮司さんが現れる様子がないので、電話をし、無事、御朱印を拝受。お礼を述べ次へ。

天徳寺(1) - モリゾーのひとり言

2025/04/24 (Thu) 11:12:04

鈴屋バス停からJR防府駅行きのバスに乗り、途中、塚原バス停で下車。西へ歩くこと15分ほど、学校の脇に参道があり、真っすぐ進むと、遠目に切り立った岩山がお寺を背景に聳えている。参道を歩いていると、登山服に身を包んだ人たちがいて、あの山を登る登山口があるのだろうと思いながら、山門まで来ると、もう終盤のイチョウの木が出迎え、もう枯れ枝となっている姿は、冬の到来を感じさせるほどに寂しい印象。

鈴屋バス停からJR防府駅行きのバスに乗り、途中、塚原バス停で下車。西へ歩くこと15分ほど、学校の脇に参道があり、真っすぐ進むと、遠目に切り立った岩山がお寺を背景に聳えている。参道を歩いていると、登山服に身を包んだ人たちがいて、あの山を登る登山口があるのだろうと思いながら、山門まで来ると、もう終盤のイチョウの木が出迎え、もう枯れ枝となっている姿は、冬の到来を感じさせるほどに寂しい印象。

天徳寺はネットの情報だと、開基した人が常延庵主という源家の一族なる人物と、源頼朝の2人が存在している。どっちが開基?というのは分からないが、常延庵主は本人の木造像が現存し、頼朝は位牌とイチョウの木の近くの五輪塔(頼朝塚)があり、この2人のどっちということでもなく伝えている。

当寺は武家の祈願所として栄え、寛永2年(1625)、毛利元倶公がここ右田に移り、右田毛利氏が清和源氏の流れを汲むことから、菩提寺と定め、父元政の法名である「天徳性真大居士」にちなみ、寺号を天徳寺と改める。バス停からここまで歩いてくる途中に、右田毛利氏の墓所があり、立ち寄りはしなかったが、毛利家の檀信徒がこの周辺にいるのだろうことは何となく気づいていて、当寺とのつながりがある事を知る。

境内には十六羅漢の石仏が並び、観音菩薩さまの銅像も安置され、そこそこ広い寺域。本堂が開いているので中へと失礼し、お参り。庫裏で御朱印を授かり、境内から背後の岩山を見上げる。

天徳寺(2) - モリゾーのひとり言

2025/04/24 (Thu) 11:13:00

庫裏でいただいたパンフレットには、あの岩山は「石船山(せきせんざん)」というらしい。この地域は「右田」といい、縄文・弥生時代から人が住み着いていたという。鎌倉時代には国衙の役人だった多々良盛房の弟、盛長が右田を領地として、右田摂津守を名乗り、大内氏の根拠地として支配。その後、毛利氏との戦いを経て、大内氏は滅び、右田毛利氏の領地となる。そんな中で、右田ヶ岳の南麓にある石船山の中腹には観音堂があり、石船山の巨大な自然石には33躰の観音さまが祀られている。つまり、摩崖仏が33躰、登山道の至る所にあり、自然と観音巡礼ができるようになっていて、昔から信仰されてきているよう。

庫裏でいただいたパンフレットには、あの岩山は「石船山(せきせんざん)」というらしい。この地域は「右田」といい、縄文・弥生時代から人が住み着いていたという。鎌倉時代には国衙の役人だった多々良盛房の弟、盛長が右田を領地として、右田摂津守を名乗り、大内氏の根拠地として支配。その後、毛利氏との戦いを経て、大内氏は滅び、右田毛利氏の領地となる。そんな中で、右田ヶ岳の南麓にある石船山の中腹には観音堂があり、石船山の巨大な自然石には33躰の観音さまが祀られている。つまり、摩崖仏が33躰、登山道の至る所にあり、自然と観音巡礼ができるようになっていて、昔から信仰されてきているよう。

各地にある33観音霊場。なぜ「33」なのか…ということも説明されている。

33観音は「法華経」に説かれている「観音の三十三身」に由来するもので、観音さまが人々を救うために相手に応じて「化身」「声聞身」「梵王身」など33の姿に変身することをいう。…というても、法華経の中には33種の観音の名前が登場するわけでなく、あくまでも一般的に紹介されたのは、天明3年(1781)、土佐の画工、紀秀信によって編集された「仏像図彙」という書物が初めてで、80種類あまりの経典をもとに描かれているそうな。

周防では室町時代に、大内弘世(24代)が西国霊場を真似て、観音信仰を招き祀ったのが始まりとしたらしく、結局なぜ「33」という数字なのかはあいまいである。

とにもかくにも、パンフレットには摩崖仏の写真が紹介されていて、どれも大岩に描かれているもので、「なるほど…登山というかハイキング気分で行ける観音めぐりなのかも…」と、今日はもう、帰らないといけないので登山は無理。一度は登ってみたく、また機会があればと、屹立した岩肌を眺めながら、まだ見ぬ観音さまに感謝の意を伝えるのでありました~

劔神社 - モリゾーのひとり言

2025/04/24 (Thu) 11:13:54

天徳寺から西へ。山陽新幹線の高架下を歩き、15分ほどで用水路に架かる橋を渡り、劔神社の境内の東側から入ってしまったので、立派な社殿の側面を見ながらの正式参拝ではないが、ルート上、仕方がないと割り切り失礼する。

天徳寺から西へ。山陽新幹線の高架下を歩き、15分ほどで用水路に架かる橋を渡り、劔神社の境内の東側から入ってしまったので、立派な社殿の側面を見ながらの正式参拝ではないが、ルート上、仕方がないと割り切り失礼する。

境内は広く、西側は木々が生い茂る森となっていて、それに合わせ、石庭があるのだが、何だかそのままの状態で、丸みを帯びた石橋が空しく見える。

劔神社は最初、名前に魅かれて訪れた次第だが、その由緒を見ると、仲哀天皇の熊襲征伐の折、当地に立ち寄り、八握剣を御神体として祀ったのが事の起こり。とはいえ、創建時代は不詳だが、天皇が立ち寄る前から神社の存在はあったということになる。

御祭神は素戔嗚命、武甕槌尊、日本武尊と、まさに武神せいぞろいの神様が祀られている。室町時代には大内氏から崇敬され、社領も広がり、また、豊臣秀吉が九州下向の際には、祈願して帰りには、唐太鼓を奉納したと伝わる。

そんな神社でお参りし、事前に電話連絡で宮司宅に伺うことをお約束し、再び元来た道を戻り、住宅街へ。御朱印は書置きの2種を拝受し、後で気づいたのだが、「林崎大明神」と書いてあり、「林崎…どこかで聞いたような…」と、ネットで調べてみると、

「林崎勘助!?」「そうだ…居合の達人だ…」と思い出し、深夜に放送しているアニメの「るろうに剣心」が頭をよぎる。

林崎勘助重信は、出羽国楯山林崎(現、山形県村山市)で生まれ、父が闇討ちされた仇を取るため、武芸師範の東根刑部太夫に武術を学び精進する。そして19歳にして本懐を遂げ、その後、諸国を修行する傍ら、弟子を育て…と、ウィキペディアは書いてあるが、いろいろ調べていくうちに、どうやらもう一人の「林崎」がいる説とか、生まれは相模とか、なんか分からなくなってくる。

とにかく…居合(抜刀術)の祖であることは間違いなく?名の知れた剣客で、林崎は日夜、抜刀を錬磨しているところ、大明神が示現し、秘術を授けられて…その大明神が誰なのかも分からないが、伝説が伝説を生む人物となっていて、今では「林崎大明神」と崇められている。ちなみに、小説「神剣」という本もあるとのことで、読んでみたく、山口県で“武神”に出会えるとは、再び境内に戻り、トンネルへと駆け抜ける山陽新幹線の車両を眺めては、居合のスピードを想像するのでありました~

国津姫神社 - モリゾーのひとり言

2025/04/24 (Thu) 11:14:55

劔神社の境内から、正式参拝なら通る参道を、帰りは歩き、意外と長い参道から振り返っては右田ヶ岳の岩山を望み、山陽新幹線が高架を通る車両を見ては後にし、交通量の多い萩循環道に出てきて、右田バス停からJR防府駅に戻る。

劔神社の境内から、正式参拝なら通る参道を、帰りは歩き、意外と長い参道から振り返っては右田ヶ岳の岩山を望み、山陽新幹線が高架を通る車両を見ては後にし、交通量の多い萩循環道に出てきて、右田バス停からJR防府駅に戻る。

そして再び、徳山行きのバスに乗り、富海バス停で下車。JRの電車でも行けるのだが、乗車する時間帯がなく、バスで移動したのだが、この後はもう、名古屋に帰る予定なので、あまり滞在できなく、時間との勝負になる。

富海バス停とはいえ、JRの駅から離れていて、グーグル地図を頼りに細い道を歩いていく。港町らしい集落の中を早足で歩き、広い参道にたどり着くと、東を背に鳥居、拝・本殿の建物が一直線に参道を通して見える。第二の鳥居近くには江川という小川に掛かる石橋(欄干橋)が風情を醸し出し、鳥居を潜った先の境内は、綱が張ってある結界門?の先の拝殿が竜宮城のように立派で、拝所上の唐破風には「龍」の彫刻が飾られている。

拝所でお参り。

防府市街から東へ約8km離れた富海ノ浦が広がる港町。富海は「とのみ」と読み、昔は「ほうふの海」とも呼ばれいたそうな。冬は暖かく、夏は涼しい気候なので、ミカンなどの果実栽培に適し、港や旧山陽道に近いことから、江戸時代から交通の要衝として栄え、最近は藍染めを物産として盛り上がっているらしい。1970年代のアイドル歌手、南沙織の「17歳」という曲の歌詞、「誰もいない海♪二人の愛を確かめたくて~♪」は、ここ富海が舞台と伝わり、昔に比べ、自慢の砂浜は防波堤などが整備され、小さくなってしまったが、その海水浴場も存在していて、天璋院篤姫や伊藤博文、井上馨らも立ち寄った歴史的立場からも名残が残る名所である。

そんな富海にある国津姫神社。御祭神はあの3女神、田心姫命、溝津姫命、市杵嶋姫命で、元々は船岡山に岡の宮として祀ったことが始まりのよう。かつては富海村と呼ばれた村の産土神として篤く崇敬され、航海安全、交通安全、五穀豊穣の守護神としても、この地域の繁栄を担っている。

境内には神仏習合時代の神禅寺跡や、珍しく月読宮も祀られていて、お参り。富海の神様に“ごあいさつ”し、宮司宅に伺う。

ピンポンを押しても反応がないので、留守ということか…後日、御朱印を送って下さることをお願いし(無事、届きました)、防府の旅もここまで。

今回もいろいろめぐり、情報を下さった方々、この場を借りて、いろいろとありがとうございました~

山口の旅(2) - モリゾーのひとり言

2025/04/01 (Tue) 09:14:33

旅先でいただいたパンフレットや冊子の資料はすべて保管しているのだが、神社やお寺の名称が印字されている袋でさえ取ってあるので、段々増えてきて困っている。断捨離ではないが、度々片づけをしていると、捨てられないものばかりで、昔はご当地キットカットの空箱やお土産の包装紙さえも集めていたことがあり、我ながら“やくみつる状態”(いい意味でです…いい意味で…)にはならないように気を付けている。

さて、今回は、2日目の午後からのスタートということで、紹介~

大楽寺 - モリゾーのひとり言

2025/04/01 (Tue) 09:15:49

防府駅に戻り、午後はレンタサイクルで防府市南側の地域へ。10分ほど自転車を走らせると、山の側面を這うように曲がる道の途中から、山の中腹へと向かう坂道を上がると、大楽寺がある。グーグル地図には境内の墓地に「夏目雅子の墓」の表示があり、「へぇ~」と、後でお参りするとして、まずは境内へ失礼する。

防府駅に戻り、午後はレンタサイクルで防府市南側の地域へ。10分ほど自転車を走らせると、山の側面を這うように曲がる道の途中から、山の中腹へと向かう坂道を上がると、大楽寺がある。グーグル地図には境内の墓地に「夏目雅子の墓」の表示があり、「へぇ~」と、後でお参りするとして、まずは境内へ失礼する。

本堂は開いていて、堂内でお参りし、書置きの御朱印もあるので拝受。

大楽寺は永徳元年(1381)に創建された曹洞宗のお寺。境内にある梵鐘は元は、毛利水軍の基地であった三田尻御船倉の時鐘で、船大工小屋の屋上に作られた鐘楼に架けられていたものらしい。また墓地には高杉晋作の死を看取った野村望東尼の墓(大楽寺西隣の桑山公園にある)や、防府天満宮で説明した銅像、楫取夫妻のお墓がある。妻の美和子の本名は杉_文。吉田松陰の妹で、NHK大河ドラマ「花燃ゆ」の主人公にもなった人物。禁門の変で自害した久坂玄瑞の妻でもあったが、明治維新後、楫取素彦との再婚。素彦との前妻であった姉の寿が中風症を患っていたので、妹の文が看病のため楫取家にお手伝いとして出入りし、寿が亡くなると、その2年後に素彦と再婚…と、晩年はここ防府で過ごし、大正10年(1921)、78歳の生涯を閉じる。幕末から大正まで駆け抜けた怒涛の人生は、如何ばかりか…改めて大河ドラマを見返してみたいと同時に、ここは“長州”のお国柄なんだと、旅愁に浸り、いずれ「萩市」などの幕末に関わる歴史に触れる旅になるのだろうと、これからの山口県の旅に期待してしまうのでありました~

夏目雅子さんのお墓 - モリゾーのひとり言

2025/04/01 (Tue) 09:16:44

書置きの御朱印を拝受し、墓地へ。墓地は北と南に分かれていて、南には楫取素彦氏とその妻、美和子氏、北には夏目雅子さんのお墓がある。

書置きの御朱印を拝受し、墓地へ。墓地は北と南に分かれていて、南には楫取素彦氏とその妻、美和子氏、北には夏目雅子さんのお墓がある。

夏目雅子さんのお墓は最初、どこにあるのか分からず、黒い石碑を見つけて、本名が“西山”姓ということを知る。

夏目雅子さんの夫が伊集院静さんで、ここから見える小学校が母校だという。その関係でここ防府の寺に祀られているようで、まずは手を合わせる。

確か、白血病か何かで27歳の若さで亡くなられた衝撃は、子供の頃の私でも大きかったことを憶えている。夏目雅子さんといえば、やはり「西遊記」。三蔵法師役はかなりのインパクトで、今でもその面影が浮かび上がる。

芸能人のことはあまりよく知らないが、ネットで調べたら、夏目雅子さんのお兄さんの妻が田中好子さん(キャンディーズの)で、「へぇ~」と。さらに、夫、伊集院静さんの再婚した人が篠ひろ子さんで「へぇ~×2」と。特に驚く「へぇ~」ではないが、ここ防府に眠っていらっしゃるなんて思いもよらず、何とはなしに、ここからの景色を眺めるのでありました~

老松神社 - モリゾーのひとり言

2025/04/01 (Tue) 09:17:42

東へ移動。「三田尻」という地名の病院やお茶屋さんがある場所まで来て、老松神社に到着。ちなみに昔は、「三田尻村」と「佐波村」があり、前者は周防国の中心地、国府や国分寺があった場所で、後者はそれより北側の範囲を指す。

東へ移動。「三田尻」という地名の病院やお茶屋さんがある場所まで来て、老松神社に到着。ちなみに昔は、「三田尻村」と「佐波村」があり、前者は周防国の中心地、国府や国分寺があった場所で、後者はそれより北側の範囲を指す。

明治35年(1902)に2つの村は合併し、「防府町」となり、2つの村の地名の名残が今もあちこちに見られる。

小っちゃな神橋の先の鳥居を潜り、真っすぐの参道を歩くと、右手に土俵だろうか、四角いブルーシートが見え、左手には朱色の5つぐらい並んでいる稲荷社の鳥居、その傍らには、この神社の社名を象徴するような大きな楠木、境内には比較的一本一本の木々が大きい印象で、まずは拝殿でお参り。

由緒書によると、白雉3年(652)に創建され、当初は須佐神社と称していたが、貞観14年(872)に社前の松の老樹が繁茂していたことにちなみ、老松神社と名を改めたよう。御祭神は天穂日命(あめのほひのみこと)、大国主命、素戔嗚命の3柱。神社東にある三田尻茶屋「英霊荘」に滞在していた公卿たちがたびたび、祈願に訪れていたと伝えられている。この「英霊荘」は当時の藩主、毛利綱広公によって建設され、長州藩の7代目藩主、毛利重就公の法名「英霊」から命名されていて、参勤交代や領内巡視の際の休泊や大事な客を迎える時などに使用した公館。ちなみに、先ほど訪れた大楽寺の境内には、英霊公の分骨廟があり、今ここの住所は「お茶屋町」と呼ばれている。

そんな崇敬ある神社のメインは、大きな楠木。樹齢2千年を超えると伝えられていて、根元の幹周りが大きいこと大きいこと。山口県において、幹回りは2番目に大きいと云われ、大きい木を見ると、毎度の事、触ってみたくなり、「昔、こんなことがあったんだぁ…」と昔話を語り掛けてくるかのような、古木の記憶を探るように「うんうん」と妄想し、会話をする。

そして先ほどの土俵について、ネット情報によると、「三田尻」の「尻」にちなんで、1996年から全国でも珍しい?女性限定の尻相撲大会が行われているそうで、例年100人近い参加者がいるという。「へぇ~」と、その時の光景を想像し、熱気に包まれた会場では男もタジタジとなるに違いないと、祭りの様子が目に浮かぶ。

御朱印は「宮司宅」という案内看板を頼りに尋ね、明日なら対応して下さるということで、お約束をし次へ。

松原厳島神社・小烏神社 - モリゾーのひとり言

2025/04/01 (Tue) 09:18:32

老松神社でいただける予定の御朱印は、次に向かう松原厳島神社と小烏(こがらす)神社もあり、西に1kmほど離れた所へ移動する。鳥居からの参道を真っすぐ向かうと、境内の奥は小学校になっていて、校庭で遊ぶ子供たちの声が聞こえ、地元では馴染みに神社といった感じで、社地はかなり広い。

老松神社でいただける予定の御朱印は、次に向かう松原厳島神社と小烏(こがらす)神社もあり、西に1kmほど離れた所へ移動する。鳥居からの参道を真っすぐ向かうと、境内の奥は小学校になっていて、校庭で遊ぶ子供たちの声が聞こえ、地元では馴染みに神社といった感じで、社地はかなり広い。

松原厳島神社は由緒によると、創建年代は不詳であるが、一説には700年頃とも伝えられている。室町幕府の足利義満将軍が安芸宮島の厳島神社に参拝した後、九州へ向かう途中で、ここ松原に立ち寄ったとされていて、その時のことを記した「鹿苑院西国下向記」には、この地に宮島の厳島神社の神が最初に天下った地として当神社の記述があり、「ほんとかよ~」と、ちょっと義満さんを疑う。…ということは、宮島の厳島神社から分霊され勧請されたということではなく、元々ここに、市杵島姫命がおられたということ?なのか…ネットで調べてもこれ以上は分からないので、とにかく鎮座しているという事実だけを受け入れ、手を合わせる。

小烏神社についてもあまり載っていないので分からないが、御祭神はその名称から八咫烏である。少ない情報からピックアップすると、明治41年(1918)に、それまでは隣の小学校の校庭にあったのを現在の場所に遷座したとあり、慶長3年(1867)には薩長連合が集結して必勝祈願を行って京へと進軍したとある。いわば、この地が鳥羽伏見の戦い、戊辰戦争へとつながる口火となった神社だと。

「へぇ~」と境内を眺めながら、隣の小学校の校庭の広さを含め、かつては兵隊の隊列を組んだ姿がずらりと並ぶ光景が目に浮かぶようで、そんな重要な場所だったのかと、改めて歴史の一端に触れる。

八咫烏さまにも手を合わせ、次へ。

磯崎神社 - モリゾーのひとり言

2025/04/01 (Tue) 09:19:26

自転車を南西方向へ走らせる。県道だろうか、交通量の多い大きな道路から南の住宅街へと入ると、さっきまでの喧騒は止み、集落の中を静かに行く。

自転車を南西方向へ走らせる。県道だろうか、交通量の多い大きな道路から南の住宅街へと入ると、さっきまでの喧騒は止み、集落の中を静かに行く。

この地域は、かつては三田尻塩田広がる入江で、向島を経て南は瀬戸内海が目の前である。赤穂に次ぐ塩の生産地だったこの地域は、グーグル地図で見ても四角い土地が広がる形で、東西には塩を運ぶための水路の跡だと分かる線もあり、現在は工場地帯や航空自衛隊の敷地となっている。

そんな海に近い磯崎神社の御祭神は市杵島姫命、いわゆる安芸宮島の厳島神社の分霊を勧請された神社。江戸時代の享保年間、土地の開拓を行うが、堤防がしばしば決壊して中々成就せず、厳島神社を鎮守として祀ったことが始まりのよう。荒神社と改称したこともあったが、結局、磯崎神社となり、地元の崇敬を集め現在に至っている。

水路に掛かる神橋からの鳥居を潜り、真っすぐに延びるコンクリートの参道を歩き、途中、昔のトイレの建屋かと思ってよく見ると、手水舎で、壁に蛇口が取り付けられていて、洗面台のような受け皿まである斬新な?スタイルだが、誰も使っていなさそうな感じ。

拝殿でお参り。境内には地図上では“演舞場”と記された建屋があり、例祭での稽古用なのだろうかと思いながら散策後、社務所へ伺うと、宮司さんか氏子さんがいらっしゃって、御朱印をお願いし、快く対応して下さる。塩田ゆかりの地の雰囲気を味わい、次へ。

伊佐江八幡宮 - モリゾーのひとり言

2025/04/01 (Tue) 09:20:14

航空自衛隊の敷地東側の道路を北上し、交差点角にある伊佐江八幡宮に到着。小俣八幡宮でここの御朱印を拝受したので、訪れた次第だが、社地は狭く、入口は本殿側面からの道路に面していて、鳥居が民家の目の前にある、飾りだけのような存在?であり、参道がない状態。

航空自衛隊の敷地東側の道路を北上し、交差点角にある伊佐江八幡宮に到着。小俣八幡宮でここの御朱印を拝受したので、訪れた次第だが、社地は狭く、入口は本殿側面からの道路に面していて、鳥居が民家の目の前にある、飾りだけのような存在?であり、参道がない状態。

一応、鳥居から潜り、拝殿でお参り。

由緒によると、南北朝時代の天授2年(南朝)、永和2年(北朝)(1376)、佐波郡の仁井令八幡宮の神霊を勧請して創建されたとある。当時、伊佐江の人たちは元、仁井令八幡宮の氏子であったが、祭りの日、“山の座”という席で、仁井令方と口論になり、弓と鉾とを持ち帰り、それを御神体として伊佐江の地で奉祀したと。

「口論…」ある意味、盗んだんちゃうか…と、当時の事情は分からないが、仲違いで二分になってしまったと思うと、今も因縁みたいなことがあるのだろうかと思ってしまう。ちなみに、この仁井令八幡宮は今の、桑山八幡宮のことで、当地から東へ800mのところにある。

そんな伊佐江八幡宮は、昭和19年(1944)には飛行場建設に伴い、軍より立ち退きを命じられ、現在地に移転させられたようで、何だか狭い土地に追いやられた感がある。

本殿裏手には大歳神社があるが、石でできた祠がポツンとあり、墓石にも見えるが、こちらにもお参り。県外の私がこの地に訪れることなど、八幡さまも思ってもいないだろうと、応神天皇や大歳神に“ごあいさつ”するのでした~

石鎚神社 - モリゾーのひとり言

2025/04/01 (Tue) 09:21:09

自転車を東へ。桑山公園の西側を北上すると石鎚神社がある。かなり高い丘の上にあり、電動自転車でなければ、とてものこと上がれないが、そんでも坂道がきつすぎるので、自転車を降りて押して歩く。斜面を登りながら、社殿の見える高台から麓にエレベーターのような施設が繋がっているのが見えるが、使用できるのかも分からないので、諦めて坂道途中の石段に自転車を停めて、石段を上がる。

自転車を東へ。桑山公園の西側を北上すると石鎚神社がある。かなり高い丘の上にあり、電動自転車でなければ、とてものこと上がれないが、そんでも坂道がきつすぎるので、自転車を降りて押して歩く。斜面を登りながら、社殿の見える高台から麓にエレベーターのような施設が繋がっているのが見えるが、使用できるのかも分からないので、諦めて坂道途中の石段に自転車を停めて、石段を上がる。

辿り着いた境内からは絶景とまではいかないが、瀬戸内海が見え達成感~を味わい、さっそくお参り。

石鎚神社は、四国の愛媛県にある石鎚山を御神体とする神社で、西日本を中心に各遥拝所がある内の「防府教会」で、石鎚山は今から約1300年前、役行者によって開山され、修験道の色濃く残る霊山で、戦後「石鎚本教」という宗教法人を創立し、ハワイやブラジルにもあるとのこと。「宗教法人」とか「本教」とか聞くと、何だか怪しい宗教団体か?と思ってしまうが、いろいろ調べて見ると、そんなに偏った信仰でもなく、ただ修験に励むことに特化した?感じだろうか。

境内はスチール製のような鳥居、拝殿・本殿、社務所とあり、至ってシンプル。拝殿内にパンフレットがあるので読んでみると、御祭神は石鎚毘古命(いしづちひこのみこと)。伊邪那岐・伊邪那美の間に生まれた2番目の御子で、家内安全、厄除け、病気平癒などをはじめとした御利益があると。

石鎚山の登山は、鉄の鎖を使って登る急峻な道。まさに修験の道。標高1982mある西日本最高峰の山は、頂上まで3時間は掛かるそうで、相当鍛えておかないと行けない。四国は一度も訪れていないので、いつかは海を渡ってみたいが、老後の楽しみとして夢を見ることとし、社務所へ。

御朱印を拝受し、境内から望む瀬戸内海の果てには四国の島、そして石鎚山があるのだと、その方角に想いを寄せるのでありました~

護国寺(1) - モリゾーのひとり言

2025/04/01 (Tue) 09:22:04

石鎚神社から北へ20分ほど自転車を走らせ、今市町北の道路から西へ行くと護国寺がある。当寺には種田山頭火のお墓があり、防府市では名所の1つ。山門前には種田山頭火の石像が出迎えて下さり、特徴的なメガネと編み笠の容姿が印象的。

石鎚神社から北へ20分ほど自転車を走らせ、今市町北の道路から西へ行くと護国寺がある。当寺には種田山頭火のお墓があり、防府市では名所の1つ。山門前には種田山頭火の石像が出迎えて下さり、特徴的なメガネと編み笠の容姿が印象的。

種田山頭火といえば、「分け入っても分け入っても青い山」の詩が思い浮かぶが、一体どんな人物で、どんな人生を辿ったのかも分からないので、ネットで調べてみることに。

本名は種田正一。山口県佐波郡西佐波令村で、大地主の種田家の長男として生まれ、10歳の頃、母フサが父竹治郎の芸者遊びなどを苦に、自宅の井戸へ投身自殺をし、それ以来、祖母の元で育てられることに。この時の出来事が衝撃的すぎた正一少年は、その後の人生を決定づけられたほどの、寂しさや孤独感といった苦悩を背負うことになる。

そんな正一少年は15歳で俳句に親しむこととなり、19歳の頃、早稲田大学に進学。が、在学中に精神を病んでしまい中退。実家に戻って27歳で結婚も、35歳の時、父親が借金を負って会社(酒造場)は負債、父失踪、友人を頼って逃げるように妻子を連れて熊本へ。

その後、弟が自殺、妻子を残して上京し、東京で働いている時に離婚、育ててくれた祖母が亡くなり、41歳の時、関東大震災を経験、悪友に連行され、巣鴨刑務所に留置され、熊本の元妻の所に逃げ帰り、熊本市内で泥酔して熊本市電を止め、乗客に取り囲まれた所を顔見知りの記者に助けられ、市内にある報恩禅寺の住職、望月義庵に預けられ、得度して「耕畝」と改名して43歳の時、寺を出て西日本を中心に各地を旅し、47歳の時、愛媛県松山市に「一草庵」を結び、57歳でその生涯を閉じた…と、かなり波乱万丈の人生であるが、そんな背景から生まれた詩の作品…改めて見たが、やるせない気持ちや悲哀に満ちた表現を、何気ない「自然」に例えたような感があり、人は誰しも失望する経験があるからこそ、心の隙間にすーっと入ってくるような、そんな印象を覚える。

護国寺(2) - モリゾーのひとり言

2025/04/01 (Tue) 09:23:02

境内に失礼すると、立派な本堂を正面に、参道左脇には8体の如来さまや不動明王などが並び、もう一つ、鎌倉時代に刑部中子(なかつこ:次男また長子、末子以外の男子のこと)のために目代である刑部丞(いさかべ)忠康が建立された「卒塔婆」、そして山頭火のお墓があり、しっかりと手を合わせる。

境内に失礼すると、立派な本堂を正面に、参道左脇には8体の如来さまや不動明王などが並び、もう一つ、鎌倉時代に刑部中子(なかつこ:次男また長子、末子以外の男子のこと)のために目代である刑部丞(いさかべ)忠康が建立された「卒塔婆」、そして山頭火のお墓があり、しっかりと手を合わせる。

お墓は元々、護国寺の西隣の市営の墓地に引っ越してきたそうで、葬儀は松山市で行われ、息子さんがお骨を防府市に持ってきて葬ったという。その時は何も墓標もないお墓で、一時的にお骨を護国寺で預かった縁で、昭和31年(1953)の17回忌の時に墓標を建立されたとのこと。…と、住職さんがお墓を建てた経緯をインタビューという形で記事にした詳細をネットで見、紹介したが、その後、著名人がお参りに訪れ、次第に山頭火の名が知れ渡ったことは想像の域だが、詳しく知らなかった私にとっては「へぇ~」と、山頭火の苦労した人となりを知り、改めてその作品の表現に、心しみじみとしてしまう。

ちなみに、「山頭火」というペンネームの由来は、その年の干支の組み合わせから採用したとか、母が山で火葬される姿を見てとか諸説あるが、私はちょっとひねくれて、もう一つの説を挙げる。

山頭火は別名「水のみ俳人」と呼ばれるほど“利き水”の名人だったという。超軟水を好んでいたらしく、酒造場を営んでいたこともあって、水にはこだわりがあったのだろう。そんな彼の句碑が残る所には「名水の里」と呼ばれる場所が多く、広島の、とある大学の教授によると、句を残した所とそうでない所があり、ひょっとして気に入った水に出会った時だけ句を残しているのではないか?と研究したそうで。

そこで、山頭火の残した句や日記から、実際に口にしたとされる25ヶ所の水を汲み、㏗や硬度などの成分を調べた結果、いずれもミネラル分の少ない軟水揃いで、山頭火が生まれ育った防府の水に似ているものだったと。