寺社仏閣 ご朱印の旅

ブログが面倒くさいので、掲示板で紹介していま~す。よろしくお願いいたします。

(広告、宣伝などの書き込みはご遠慮願います。)

山口の旅(1) - モリゾーのひとり言

2025/03/26 (Wed) 14:06:15

花見と言えば、川沿いかお城か…

桜の名所をいろいろ訪ねてはいるが、今年は何だか乗り気がしない。”お知らせ現象”も私の周りには来てないので、どこかあるだろうかと考えてはいるが…

そうそう一か所、行きそびれている桜が奈良にあったが(仏隆寺の千年桜)、時期的に仕事だし、頭を抱えてしまう今日この頃。

さて、今回の旅は山口県。過去の広島の旅で、すでに錦帯橋を訪れた”ちょい山口”入りだったが、ここからがっつり山口県の旅へと突入~

毛利氏庭園 - モリゾーのひとり言

2025/03/26 (Wed) 14:07:14

JR新山口駅からJR防府駅に移動し、駅近のホテルに荷物を預け、駅構内にある観光協会でレンタサイクルを借りる。事前にネット予約でお願いしてある分、スムーズな受付ができ、さっそく自転車を北東方向へ走らせる。曇り空の中、最初の目的地、毛利氏庭園に到着し駐車場に止めて、歩いて施設の方へ。

JR新山口駅からJR防府駅に移動し、駅近のホテルに荷物を預け、駅構内にある観光協会でレンタサイクルを借りる。事前にネット予約でお願いしてある分、スムーズな受付ができ、さっそく自転車を北東方向へ走らせる。曇り空の中、最初の目的地、毛利氏庭園に到着し駐車場に止めて、歩いて施設の方へ。

12月の中旬ともなると、さすがにモミジはもう終わっていると思いきや、表門まで歩いていく道には見頃と言っていいくらいの色づき具合で、今年は猛暑の影響もあり、遅れているということか。観光客は少なく、ちょっとした当たりクジを引いたような幸運に恵まれ、立派な表門を潜り、庭園までの道すがらもモミジが彩りを見せ、ワクワクしながら券売所で手続き。庭園と毛利氏博物館の共通券もあったが、時間の都合上、庭園だけとし入園。

庭園は瓢箪池を中心に、ぐるりと回る池泉式回遊庭園となっていて、あちこちにモミジが配されていて、他にも桜やメタセコイヤ、低木のサツキやツツジなどの木々、石橋、石灯籠、滝、あずま屋、築山等々あり、かなり広い。ここの敷地自体、全体で2万5千坪もあり、一大勢力を築いた“毛利氏”といっても過言ではないほどにあっぱれである。

毛利氏は鎌倉幕府創設の功労者、大江広元を祖とし、その子の季光が本拠地にあった相模国の「毛利荘」にちなんで、「毛利氏」と名乗って以来、安芸国や長門国へと移り、長州藩主となっていく経緯は、歴史の舞台に出てくるので分かるだろう、その毛利邸建設は旧藩士であった井上馨によって明治25年(1892)に始まり、その後相次いで発生した日清・日露戦争の影響で着工が遅れ、大正時代に入ってから5年後に完成したという。

そんな庭園をゆっくりと、瓢箪池の南側から眺める本館の建造物の佇まいといい、その背後の山々もすべて支配していたのだろうと錯覚すら覚える毛利氏の大大大邸宅&庭園を肌で感じ、紅葉狩りを楽しむのでありました~

佐波神社 - モリゾーのひとり言

2025/03/26 (Wed) 14:08:13

旧山陽道を西へ。自転車を走らせると、あっという間に佐波神社に到着。鳥居から先が石段参道となっていて、境内が丘の上にあると分かり上がる。

旧山陽道を西へ。自転車を走らせると、あっという間に佐波神社に到着。鳥居から先が石段参道となっていて、境内が丘の上にあると分かり上がる。

境内にたどり着くと、第2の鳥居から本殿までは真っすぐでなく、左斜め前に参道が続き、右手には鐘栄稲荷神社の社殿が建っていて、シンプル。

拝殿でお参り。由緒によると、元は金切神社(金切宮)と呼ばれていて、他に日吉神社、勝間神社、國應八幡宮を合祀し、周防国総社として現在に至っていると。

金切神社は昔は、毛利邸入口付近の高畠という国衙の域内にあって、平安時代中期に現在の地に遷されたとされ、さかのぼること、第14代仲哀天皇と神功皇后の熊襲征伐の際に、当地で先勝祈願のため諸神を祀られ、その後の三韓征伐に際しても神功皇后自ら斎王となって神祗を祀られ御出征し、朝鮮半島の平定を成就。陰陽五行説で三韓が金位の方角に当たるので、それを切り平らげたという意味から金切宮と称するようになったとのこと。

その他日吉神社は毛利邸の北側に鎮座していた近江国の日吉大社から勧請した社、勝間神社は国府の南にあった勝間の浦に鎮座していた市杵島姫命を主神とする社、國應八幡宮は奈良の手向山八幡宮から御分霊を勧請した社…と、合わせて24柱の神様が祀られていて、まさに“総合総社”である。

佐波神社の名称は4社合併された際に、この地方の「佐波郡大字」にちなんで付けられ、日本書記にも“サバ”の標記があることから、古より伝えられているのが分かる。

…ということで、古代の律令国家が発展していく中での、政治経済文化の中心地であった国府の産土神として昔から信仰されてきたんだと…最初は“サバ(魚の)”に関係があるのかと思っていたが、普通に地元の名称だったことに「そりゃそうだ…」と納得。

境内を散策し、「大村能幸顕彰碑」なる石碑を発見。「誰?」と読んでみると、昭和の歌謡界の四天王の一人だそうで、代表曲に「同期の桜」の作者であると。佐波神社の近くに生まれたらしく、「同期の桜」は死ぬまで作者を公表しないでくれという本人の意志があったようで、もうほとんど軍歌としてしか私は知らないが、戦後のGHQから睨まれていたのではないかと想像する。まぁ~、軍の統制により軍歌を作るしかなかった時代を鑑みると、仕方がない心情が垣間見える。時代に逆らえない大村氏の顕彰碑を眺め、しばらく何とはなしに佇む。

あらかじめ宮司さんに電話連絡をさせていただいていたので、社務所兼自宅にお邪魔し、御朱印を拝受。名古屋からの訪れに「え~、そんな遠い所から…」と驚かれ恐縮。お礼を述べ、感謝申し上げるのでありました~

周防国分寺 - モリゾーのひとり言

2025/03/26 (Wed) 14:09:08

佐波神社からさらに西へ移動。入口からして立派な仁王門がで~んと建つ、奥の寺地が広すぎて、さすが国分寺といった感じ。仁王門脇に自転車を停め、導かれるように大きな本堂(金堂)へと歩き、見上げる。二層入母屋造りの仏殿は、往古からあるような“いでたち”で、安永8年(1779)に毛利重就公が建立したもので、約250年は時を経ている代物。防府市では最大ではないかといえるほどの荘厳な建造物で、金堂手前には拝観受付の案内があり、金堂裏手の庫裏へ移動。

佐波神社からさらに西へ移動。入口からして立派な仁王門がで~んと建つ、奥の寺地が広すぎて、さすが国分寺といった感じ。仁王門脇に自転車を停め、導かれるように大きな本堂(金堂)へと歩き、見上げる。二層入母屋造りの仏殿は、往古からあるような“いでたち”で、安永8年(1779)に毛利重就公が建立したもので、約250年は時を経ている代物。防府市では最大ではないかといえるほどの荘厳な建造物で、金堂手前には拝観受付の案内があり、金堂裏手の庫裏へ移動。

庫裏の隣には商売繁盛を御利益とする聖天堂があり、お参り後、庫裏で受付を済ませ、さっそく金堂の中へ。

内陣には余多の仏像がズラリと並び、中央の須弥壇には本尊の薬師如来坐像、脇侍にお決まりの日光月光菩薩立像、四天王像、十二神将と脇を固めている。他に阿弥陀如来や盧舎那仏などを安置。もう“仏像美術館”のように1つ1つ拝観していく。堂内に案内テープが流れるので、それに沿って仏像を見ていき、特に四天王像が私のお気に入り。持国天、増長天、広目天、多聞天と甲冑に身を固め、足元は邪気を踏みつけ、宝剣や槍を持って威嚇の表情をしていて、躍動感があり素晴らしい。

計8体が国の重文になっているので、かなり貴重であり、ここまで保存されてきたことは、実に大内氏や毛利氏の庇護があったことや、信仰心が途絶えなかったこともあったのだろうと納得。

国分寺は聖武天皇による国民の景福を祈願するために国ごとに建立されたお寺であるが、よくぞここまで残ってくれたものだと感心し、最後に一礼し、案内の方にお礼を述べ金堂を出る。

いただいたパンフレットの境内地図には「水鑑の井戸」が気になったのでこちらも散策。「水鑑の井戸」は大宰府に左遷された菅原道真が勝間の浦に着いて、当寺を訪れた際、その姿を水に写し、自画像を書かれたという井戸。自画像は防府八幡宮の御祭幸の時に、本堂内で奉拝することができるそうで、自分を描いた姿はどうであっただろうかと、機会があればいつの日か見てみたい。寺域の壮大さを体感し、周防の国分寺を訪れることができて満足×2。

防府天満宮(1) - モリゾーのひとり言

2025/03/26 (Wed) 14:10:15

周防国分寺から北にある法花寺へ。山門から先の境内が剪定された松の木がいっぱいあり、枯山水庭園には不動明王や観音像が建ち、清潔感ある雰囲気に、毎日清掃しているんだなぁ~と分かる。法花寺は防府88霊場6番札所で、ネットの情報には本尊は地蔵菩薩。天平13年(741)に聖武天皇が発願した3番目に設けた国分尼寺の流れを組む寺院で、2度に渡る廃絶を繰り返してきたそうな。現在の地は国分寺の塔頭、地蔵院の寺地で再興されたお寺であると。そんな法花寺で御朱印を拝受し、境内にある七福神像に別れを告げ西へ。

周防国分寺から北にある法花寺へ。山門から先の境内が剪定された松の木がいっぱいあり、枯山水庭園には不動明王や観音像が建ち、清潔感ある雰囲気に、毎日清掃しているんだなぁ~と分かる。法花寺は防府88霊場6番札所で、ネットの情報には本尊は地蔵菩薩。天平13年(741)に聖武天皇が発願した3番目に設けた国分尼寺の流れを組む寺院で、2度に渡る廃絶を繰り返してきたそうな。現在の地は国分寺の塔頭、地蔵院の寺地で再興されたお寺であると。そんな法花寺で御朱印を拝受し、境内にある七福神像に別れを告げ西へ。

次は防府天満宮ということで、鳥居前まで来ると、整備された石畳、その周りのお土産屋が数店並ぶ参道通りには、夕方にもかかわらず参拝客がまだまだいる。

防府天満宮は日本で最初に創建された天神さまと謳っている。菅原道真公が大宰府へ西下の途中、時の周防国の国司である土師氏を頼り、本州最後の寄港地となる勝間の浦に着船し、願わくはこの地で“無実の知らせ”を待っていた…と未練を残して九州へ旅立った地であると。

そんな防府で有名な天満宮を訪れるべく、参道からの石段が壁のように上へと続き、石段では何か、赤、白、ピンクの花を並べて“キットカット”とのコラボ装飾の準備をしていて、何を表しているのか分からない飾り付けを見ながら境内へ。ようやくたどり着いた楼門を潜り、社地ではここでもカメラクルーたちが撮影していて、今日は催しでもあるのだろうかと拝殿へと赴きお参り。社務所では色鮮やかなお守りをはじめ、神札などを販売。私は御朱印を拝受し、おみくじには「はにわみくじ」や「鯛みくじ」など、釣りゲーム感覚でおみくじを引くのもあり、まさに“めでたい”嗜好で人だかりができている。

防府八幡宮(2) - モリゾーのひとり言

2025/03/26 (Wed) 14:11:21

境内を散策。東側奥には梅園、針塚、英霊の碑、願い事をすると必ず叶うという霊石「紫雲石」、明治天皇の皇女、貞宮の養育係を務めた楫取素彦・美和子夫妻の銅像、その視線の先には、わずか3歳で亡くなられた貞宮の遥拝所、奥には愛宕社、老松社他と見て回り、本殿裏手には自然石で造られた、地元の人から崇められた灯籠(天神さまの依代=魂が宿ったもの)…と、モミジが色鮮やかに添えていて良い雰囲気。

境内を散策。東側奥には梅園、針塚、英霊の碑、願い事をすると必ず叶うという霊石「紫雲石」、明治天皇の皇女、貞宮の養育係を務めた楫取素彦・美和子夫妻の銅像、その視線の先には、わずか3歳で亡くなられた貞宮の遥拝所、奥には愛宕社、老松社他と見て回り、本殿裏手には自然石で造られた、地元の人から崇められた灯籠(天神さまの依代=魂が宿ったもの)…と、モミジが色鮮やかに添えていて良い雰囲気。

西側へと移動すると、毛利重就公の像、その先の山側は天神山公園となっていて、こちらも背の高いモミジがあちこちに彩り撮影タイム。

春風楼という場所まで来て少し休憩。防府市内の街並みが望め、中々のビュースポット。春風楼は元々、長州藩10代藩主の毛利斉熈(なりひろ)によって五重塔を建てる予定であったが、藩の財政難により中断。二層の楼閣様式として建てられたそうで、完成当初は祈願者の宿泊場所として利用されたらしく、現在は奉納行事や展望台として市民の憩いの場となっている。

眺望していると、南の海上に雲の隙間から後光のように光が射し、当神社の由緒書にあった、道真公が大宰府で亡くなった時、勝間の浦に神光が現れ、酒垂山(現、天神山)に瑞雲が棚引き、それを国司を始め、里人たちが道真公の御霊魂がこの地に帰ってこられたと悟り、ここ松崎の地に建立した始まりを思い出し、まさに「この光景は…」としばらく拝む。

道真公は確かにこの地にいる…と、その光景を眺めながら、旅愁に耽るのでありました~

小俣八幡宮 - モリゾーのひとり言

2025/03/26 (Wed) 14:12:14

2日目。防府バスターミナルから新山口駅行きのバスに乗って、大道駅入口バス停で下車。北西方向へ15分ほど歩き、小俣八幡宮に到着。

2日目。防府バスターミナルから新山口駅行きのバスに乗って、大道駅入口バス停で下車。北西方向へ15分ほど歩き、小俣八幡宮に到着。

立派な石灯籠を見ながら、まっすぐ続く参道を歩き、境内にたどり着くと、シンプル拝殿本殿が建ちさっそくお参り。

拝所に書置きの御朱印があるので拝受し、境内を散策。山頭火の句碑や「笑」という石碑、「笑い講 発祥の社」の案内看板が建ち、説明看板を読んでみる。

「笑い講」とは、当小俣地区に伝承される奇祭とあり、鎌倉時代の正治元年(1199)に始まるとある。1年の苦労を大声で笑い飛ばし、来年の豊作を願う神事で、笑い講を行ってきた代々の農家から「議員」と呼ばれる14人が紋付袴姿で集まり、宮司が叩く太鼓の音に合わせながら「わっはっは」と3回笑い合う。

最初の笑いは今年の収穫への感謝、2回目は来年の豊作への祈願、最後は今年の苦しみや悲しみを忘れようという意味が込められているとのこと。

現代の世知辛い世の中を笑い飛ばす…なんて、オモロイ神事なんだと、その時の光景が目に浮かび、思わず微笑してしまう。

作り笑顔をするだけでも、癌が消滅するという身体的研究結果もあると聞いたことがあるので、“笑いは世界を救う”じゃないが、ちょっと、レスリングの浜口親子を思い出してしまう。「わ~はっはっはっは」と境内に響き渡るような(実際には私の頭の中だけのことだが…)声が聞こえ、訪れる人が幸せな気分になりますようにと、願うのでありました~

切畑玉祖神社 - モリゾーのひとり言

2025/03/26 (Wed) 14:13:29

小俣八幡宮から北東方向へ30分ほど歩く。集落から田畑広がる広域な土地を眺めながら、山陽自動車道の高架下を潜り、切畑という地域に建つ玉祖神社に到着すると、鳥居近くの宮司宅だろうか、庭のモミジが見頃で、その他の松の木々も立派に植えられている。

小俣八幡宮から北東方向へ30分ほど歩く。集落から田畑広がる広域な土地を眺めながら、山陽自動車道の高架下を潜り、切畑という地域に建つ玉祖神社に到着すると、鳥居近くの宮司宅だろうか、庭のモミジが見頃で、その他の松の木々も立派に植えられている。

鳥居を潜り、境内へ失礼すると、氏子さんが寄贈したと表記されている狛犬が迎えて下さり、拝殿でお参り。

切畑玉祖神社をネットで調べると、その縁起は出てこない。そんでも玉祖神社といえば、防府市内の大崎にある本家の一之宮、玉祖神社があり、市内に4社もあるので、ここから勧請されたであろうことが分かる。御祭神は玉祖命(たまのおやのみこと)。天照大神が天岩戸に隠れる記紀に出てくる、勾玉を造った神様で、玉造部の祖先である。日本書記では「豊玉神」で登場するが同一神とみなされていて、「玉」=「魂」と見立てたことだという話を昔聞いたことがあるが、これも“たまたま”のことなので、本当のところは分からない。

境内を散策。本殿右手側には「放生池」を中心に庭園が広がり、良い雰囲気。ちょっとしたモミジも見頃を迎えていて、ぐるりと歩き、本殿左側へと行くと、氏子さんたちが寄贈した植物が植えられていたり、石を積み重ねただけのいわゆる供養塔だろうか、バランスよく立っていて祀られている。

地元、切妻という集落に祀られている玉祖命に挨拶し…そうそう、事前に訪れる前に御朱印について電話をしたのだが、その時は留守で、結局は賽銭箱近くに置いてあった書置きの御朱印を拝受したのだが、その日の夕方、ホテルに戻ってから宮司さんがわざわざ電話して下さり、感謝×2。今日訪れて御朱印を拝受したことを報告し、恐縮至極、その節はお世話になりました~

岩渕観音寺(1) - モリゾーのひとり言

2025/03/26 (Wed) 14:14:19

大道駅入口バス停に戻り、防府市方面、防府西高バス停で下車し、高校のグランドが見渡せる横道を5分ほど歩いた所の観音寺に向かう。お寺から目の前が広い校庭となっていて、今は授業中なのか、静かな佇まい。シンプルな山門から失礼し、本堂は近代的な建物となっていて、扉が開いているのでさっそく中に入りお参り。

大道駅入口バス停に戻り、防府市方面、防府西高バス停で下車し、高校のグランドが見渡せる横道を5分ほど歩いた所の観音寺に向かう。お寺から目の前が広い校庭となっていて、今は授業中なのか、静かな佇まい。シンプルな山門から失礼し、本堂は近代的な建物となっていて、扉が開いているのでさっそく中に入りお参り。

観音寺は周防国33観音霊場の26番札所。縁起によると、天同3年(808)に弘法大師が諸国巡歴の折、当山の岩渕山が霊域であるとして開創したと伝わる。この岩渕山の中腹に観音堂があり、大師開眼による子安観世音菩薩が本尊として祀り、寛永5年(1628)には毛利輝元の姫君、吉川広正公御室が観音堂を重建したほか、灯籠や鐘楼を寄進するほど崇敬したという。

今の本堂がある境内には、聖観音、地蔵菩薩、乳観音、大師像、薬師如来等々が安置されていて、整った雰囲気の中でお参り。庫裏で御朱印を授かり、バスの時間まで1時間以上はあるので、岩渕山を登ってみることに。

岩渕観音寺(2) - モリゾーのひとり言

2025/03/26 (Wed) 14:15:08

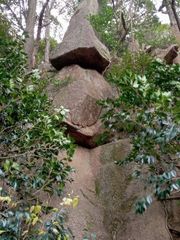

始めは整備された階段が続くのだが、徐々にその名の通り、岩の隙間を縫って上がる山道と変わり、ゴツゴツした岩が山肌にむき出しで、確かに霊験あらたかって感じ。

始めは整備された階段が続くのだが、徐々にその名の通り、岩の隙間を縫って上がる山道と変わり、ゴツゴツした岩が山肌にむき出しで、確かに霊験あらたかって感じ。

五輪塔のように見える自然岩が背高く鎮座していて、自然にできたものだろうか…と疑うほどに仏像のように見え、思わず手を合わせる。

そこからさらに山道を進み、岩に彫られた石仏、祭壇のように窪んだ空間の中の石仏、点字のように彫られた石仏などなど…それぞれに番号が掲げてあるので、今どこまで来ているのかが分かり、その途中途中では、枝葉の隙間から見える絶景の景色を望め、探検気分?でようやく一周し、元の場所に戻る。

所要時間1時間ほどで巡り、最初は行こうか迷っていたけど、何だかスッキリした気分になって良かったと、これも石仏たちのおかげなのか、下山した際に心の中で感謝を伝えるのでありました~

植松八幡宮 - モリゾーのひとり言

2025/03/26 (Wed) 14:16:01

防府西高バス停から防府駅方面に乗り、コスパ防府前バス停で下車し、次の目的地、周防国一之宮である玉祖神社へ。

防府西高バス停から防府駅方面に乗り、コスパ防府前バス停で下車し、次の目的地、周防国一之宮である玉祖神社へ。

…とその前に、事前の調べで玉祖神社では他に、境外社の神社の御朱印が頂けるのを知り、その道の途中にある植松八幡宮をまずは訪れることに。地図上では佐波川の堤防近くにある場所だが、そこは橋へと繋がる新しく整備された道路のせいか、その周辺も綺麗に区画整理された感があって、社域も何となく再構築されたような、人っ子一人いないので殺風景な様相を呈している。

鳥居から先の境内は広く、本殿の他に摂社末社、石庭などがあり、狛犬や石灯籠が並ぶ参道を歩き、拝殿でまずはお参り。

拝殿前には石碑が2つ、細かい文字で彫られていてよく分からない。…ということで、ネットに載っている由緒から調べて見ると、御祭神は八幡宮なので、決まって応神天皇、神功皇后、仲哀天皇の3柱であるが、明治時代に合祀された厳島神社(市杵島姫、田心姫、湍津女姫)と合わせて計6柱から成る。鎌倉時代の寛喜3年(1231)に豊後国の宇佐八幡宮から分霊を勧請したことに始まり、ここより東の植松下河内という所にあったらしい。室町時代の大永元年(1521)には度々、佐波川が決壊してマムシが大量発生?したそうで、村人が困っていたところ、村人の抗木に八幡大神が現れて「我社を岸に移せばマムシの難から逃れられよう」と。そのことを村人が領主の大内義興公に告げ、中河内へ遷宮し、社殿を建立したという伝承がある。

現在の地は平成9年に佐波川の改修工事が行われ、社地からさらに200m西に移動したとのことで、なので、スッキリとした印象だったのだと今にして思えば理解できる。

境内を散策し、石庭がマムシの形のように見えなくはないが、そんなことよりも境内で一番目を引いたのが1本のモミジ。低木のモミジが色鮮やかに真っ赤に、そこだけ目立っていて、「この木何の木、気になる気になる~♪」と思わず口ずさんでしまうほど見入ってしまい、誰もいない境内でそのモミジは「ここにいるよ」とアピールしてるかのように、輝いている。そんな“姿”を御神木ではないが、じっくりと見入り、拝むのでありました~

周防国一之宮玉祖神社 - モリゾーのひとり言

2025/03/26 (Wed) 14:16:58

植松八幡宮から佐波川の橋を渡り、いきなり高速道の高架下の歩行者専用トンネルにぶち当たり、照明もそんなに明るくない冷えたコンクリート製の中を潜り、出てきた先は、田畑のある集落で、違う世界に来たみたい。

植松八幡宮から佐波川の橋を渡り、いきなり高速道の高架下の歩行者専用トンネルにぶち当たり、照明もそんなに明るくない冷えたコンクリート製の中を潜り、出てきた先は、田畑のある集落で、違う世界に来たみたい。

遠目に鳥居や社地を見つけ、その方角へと向かうと、一之宮という神社だけあって、見た目は普通の神社っぽいが、何となく風格が違うのが肌で分かる。鳥居からの参道…石碑が建っていて「黒柏発祥之地」とある。

「?」何のことか分からず、そのまま神門を潜り境内に失礼すると、社地は思った以上に広い。社務所側に目を向けると、黒いニワトリが数羽屯していて、「黒柏!?」と一瞬でピンときて「なるほど!」と納得。ニワトリには後で“あいさつ”するとしてまずはお参り。

玉祖神社の創建は不詳。であるが、古い記述には「周防国正税帳」や「今昔物語集」等の史料に挙げられていて、天平10年(738)にはすでに存在していたことが分かっている。御祭神は2座となっていて、玉祖命と、もう1柱は不明である。不明ということなので、いろんな説があり、大鏡命とか高産霊命の孫の大荒木又建荒木命とか、摂社の浜宮御祖神社の御祭神、玉祖命の母神とか、聞いたことない神さまが並ぶが、未だに分かっていない。

…で、玉祖命は天岩戸話の八坂瓊曲玉を造って奉納したという話は、先の切妻玉祖神社で説明したが、呼称の由来通り「たまのおや」である。

玉祖命はここ大崎の地で亡くなり、社殿の北500m離れた「玉岩窟」がその墓所と伝えられ、古来よりその土地で豪族が各自の祖先神に対して祈祷などを行ったとされている。

景行天皇の熊襲討伐の時は、当神社で先勝祈願をし、その時に奉納された宝剣が神宝として伝えられ、神社北側にある「八龍山」には神器を埋めた場所、「宮城の森」には当時の行在所があった場所で、グーグル地図にも載っている。

中世に入ると、東大寺を再建した重源上人が「東大寺は、玉祖大明神の加護によるもの…」と、神社の造り替えをしたとする記録(他にも造替した人がいた)が載っていて、僧坊が建ち並ぶ神仏習合の形があった、かなり規模の大きい神社であったことが分かっている。

さて…境内を散策。ぐるりと本殿を一周し、拝殿と本殿の間に、玉垣で見えにくいが、「礎石」がある。案内には社殿を建てた際に、祭器を埋めた所で、清浄な場所であると。ちょっと「人柱」のイメージをしてしまったが、何となく重要な場所なのだろうかと思い、手を合わせる。

そして、社務所近くに屯する“黒柏”たち。名称のとおり、すべてのニワトリが全身真っ黒で、日本古来のニワトリのよう。トサカと顎だけは赤く、ニワトリの中でもサラブレット?に値する古風な?風貌と風格に「品がある」ようにも見える。じ~っとその姿を見てると、一羽のニワトリが私ににらみを効かし、「むむっ、あれがボスだな…」と、ボスに“あいさつ”。食事の邪魔をしないようにそっと離れ、社務所へ。社務所では書置きの御朱印を拝受し、歴史ある“たまのおや”と“黒柏”に出会い、感謝申し上げるのでありました~

つづく…